Edward Snowden, Julian Assange und andere Fälle – Wie Meinungsfreiheit mit dem Schutz von Staatsgeheimnissen kollidiert

Autor: Manus AI – Datum: 4. Juli 2025

Inhaltsverzeichnis

2.Grundlagen des Whistleblowing

5.Weitere bedeutende Whistleblower-Fälle

6.Rechtliche und ethische Spannungsfelder

8.Auswirkungen auf Demokratie und Gesellschaft

9.Reformansätze und Lösungsvorschläge

Zusammenfassung

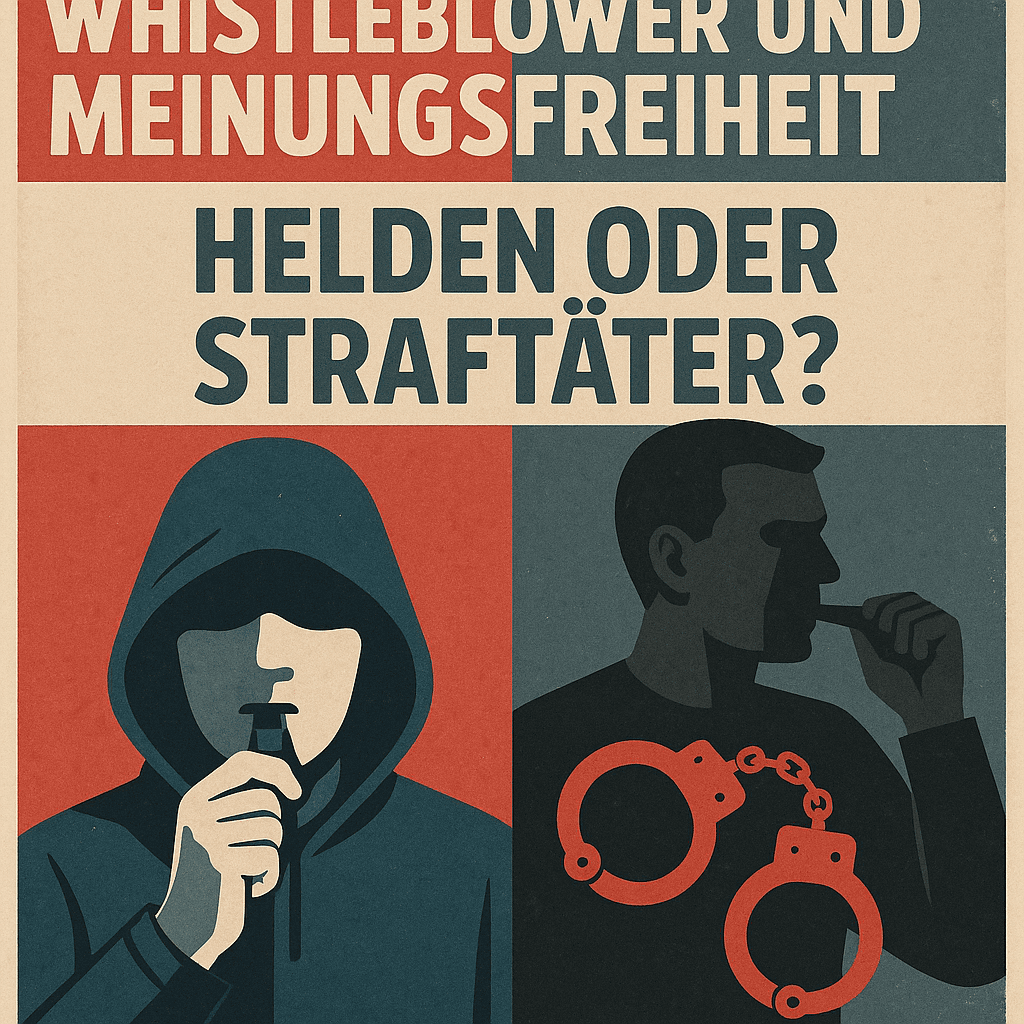

Dieser Bericht untersucht das komplexe Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit und dem Schutz von Staatsgeheimnissen anhand prominenter Whistleblower-Fälle wie Edward Snowden, Julian Assange, Chelsea Manning, Daniel Ellsberg und Karen Silkwood. Die Analyse zeigt, dass Whistleblowing eine zentrale Rolle in demokratischen Gesellschaften spielt, indem es Transparenz fördert und Machtmissbrauch aufdeckt, gleichzeitig aber fundamentale Fragen über die Grenzen der Meinungsfreiheit und die Legitimität staatlicher Geheimhaltung aufwirft.

Die Untersuchung verschiedener Rechtssysteme und historischer Präzedenzfälle verdeutlicht, dass die Bewertung von Whistleblowern als „Helden“ oder „Straftäter“ stark von rechtlichen, kulturellen und politischen Kontexten abhängt. Während demokratische Prinzipien grundsätzlich Transparenz und freie Meinungsäußerung fördern, bestehen legitime Interessen an der Geheimhaltung bestimmter Informationen zum Schutz nationaler Sicherheit und anderer wichtiger Rechtsgüter.

Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass eine ausgewogene Balance zwischen Transparenz und Geheimhaltung durch umfassende rechtliche Reformen, institutionelle Safeguards und gesellschaftliche Diskurse erreicht werden kann, die sowohl die Rechte von Whistleblowern schützen als auch legitime Sicherheitsinteressen berücksichtigen.

1. Einleitung

In den vergangenen Jahrzehnten haben Namen wie Edward Snowden, Julian Assange, Chelsea Manning und Daniel Ellsberg internationale Schlagzeilen gemacht und gesellschaftliche Debatten über die Grenzen staatlicher Macht, die Bedeutung der Transparenz und die Rolle der Meinungsfreiheit in demokratischen Gesellschaften ausgelöst. Diese Personen, die gemeinhin als „Whistleblower“ bezeichnet werden, haben durch die Veröffentlichung klassifizierter Regierungsdokumente fundamentale Fragen über das Verhältnis zwischen Bürgern und Staat aufgeworfen.

Das Phänomen des Whistleblowing steht im Zentrum eines der komplexesten rechtlichen und ethischen Dilemmata unserer Zeit: Wie lässt sich die grundlegende demokratische Forderung nach Transparenz und freier Meinungsäußerung mit den legitimen Bedürfnissen des Staates nach Geheimhaltung bestimmter Informationen zum Schutz der nationalen Sicherheit vereinbaren? Diese Frage wird umso dringlicher, als moderne Technologien sowohl die Möglichkeiten staatlicher Überwachung als auch die Kapazitäten für massive Informationslecks exponentiell erweitert haben.

Die öffentliche und juristische Bewertung von Whistleblowern schwankt zwischen zwei Polen: Während die einen sie als mutige Verteidiger demokratischer Werte und Transparenz feiern, die unter persönlichen Opfern das öffentliche Interesse über institutionelle Loyalitäten stellen, betrachten andere sie als Verräter, die durch die Preisgabe von Staatsgeheimnissen die nationale Sicherheit gefährden und rechtsstaatliche Prinzipien untergraben. Diese polarisierte Wahrnehmung spiegelt tieferliegende Spannungen zwischen verschiedenen demokratischen Werten wider, die nicht einfach aufzulösen sind.

Die Relevanz dieser Debatte erstreckt sich weit über einzelne Fälle hinaus und berührt fundamentale Fragen der Demokratietheorie, des Verfassungsrechts und der politischen Philosophie. In einer Zeit, in der autoritäre Tendenzen weltweit zunehmen und gleichzeitig die Forderungen nach Transparenz und Rechenschaftspflicht lauter werden, ist es von entscheidender Bedeutung, die verschiedenen Dimensionen dieses Spannungsfelds zu verstehen und mögliche Wege zu einer ausgewogenen Balance zu erkunden.

Dieser Bericht unternimmt eine umfassende Analyse der wichtigsten Whistleblower-Fälle der jüngeren Geschichte und untersucht die rechtlichen, ethischen und gesellschaftlichen Implikationen ihrer Handlungen. Durch die detaillierte Betrachtung der Fälle von Edward Snowden, Julian Assange, Chelsea Manning, Daniel Ellsberg und Karen Silkwood werden die verschiedenen Facetten des Whistleblowing-Phänomens beleuchtet und die unterschiedlichen rechtlichen und gesellschaftlichen Reaktionen darauf analysiert.

Darüber hinaus werden die verfassungsrechtlichen Grundlagen der Meinungsfreiheit und ihre Grenzen untersucht, insbesondere im Kontext des amerikanischen Espionage Act von 1917, der in vielen der prominentesten Whistleblower-Fälle zur Anwendung kam. Die Analyse berücksichtigt dabei sowohl die historische Entwicklung der Rechtsprechung als auch die aktuellen Herausforderungen, die sich aus der digitalen Revolution und der Globalisierung ergeben.

Ein besonderer Fokus liegt auf der Frage, wie verschiedene Rechtssysteme und politische Kulturen mit dem Spannungsfeld zwischen Transparenz und Geheimhaltung umgehen. Durch den Vergleich unterschiedlicher nationaler Ansätze und internationaler Standards werden Möglichkeiten für eine ausgewogenere und gerechtere Behandlung von Whistleblowern und den von ihnen aufgeworfenen Fragen erkundet.

Schließlich werden konkrete Reformvorschläge und Lösungsansätze diskutiert, die darauf abzielen, sowohl die legitimen Interessen an der Geheimhaltung bestimmter Informationen als auch die demokratischen Imperative der Transparenz und freien Meinungsäußerung zu berücksichtigen. Dabei wird deutlich, dass es keine einfachen Antworten auf diese komplexen Fragen gibt, sondern dass nur durch einen differenzierten und ausgewogenen Ansatz eine Lösung gefunden werden kann, die den verschiedenen Interessen und Werten gerecht wird.

Die Bedeutung dieser Debatte kann nicht überschätzt werden, da sie im Kern die Frage berührt, wie demokratische Gesellschaften mit dem inhärenten Spannungsfeld zwischen Sicherheit und Freiheit, zwischen staatlicher Autorität und bürgerlichen Rechten umgehen. Die Art und Weise, wie wir diese Herausforderungen bewältigen, wird maßgeblich darüber entscheiden, ob unsere demokratischen Institutionen und Werte auch in Zukunft Bestand haben werden.

2. Grundlagen des Whistleblowing

2.1 Definition und Begriffsbestimmung

Der Begriff „Whistleblowing“ leitet sich von der Metapher des Schiedsrichterpfiffs ab, der ein Foulspiel anzeigt, und beschreibt die Handlung einer Person, die Informationen über Fehlverhalten, illegale Aktivitäten oder andere Missstände innerhalb einer Organisation an die Öffentlichkeit oder an zuständige Behörden weitergibt [1]. Diese Definition umfasst sowohl interne Meldungen an Vorgesetzte oder Compliance-Abteilungen als auch externe Enthüllungen an Medien, Aufsichtsbehörden oder die breite Öffentlichkeit.

Whistleblowing ist charakterisiert durch mehrere wesentliche Elemente: Erstens muss es sich um die Offenlegung von Informationen handeln, die normalerweise vertraulich oder geheim sind. Zweitens muss der Whistleblower typischerweise einen Insider-Status haben, das heißt, er muss Zugang zu den relevanten Informationen durch seine Position innerhalb der betreffenden Organisation haben. Drittens muss die Motivation primär im öffentlichen Interesse liegen, auch wenn persönliche Faktoren eine Rolle spielen können. Viertens beinhaltet Whistleblowing oft ein erhebliches persönliches Risiko für den Informanten, einschließlich beruflicher, rechtlicher und sozialer Konsequenzen.

Die rechtliche Definition von Whistleblowing variiert erheblich zwischen verschiedenen Jurisdiktionen und Rechtssystemen. In den Vereinigten Staaten beispielsweise gibt es keine einheitliche Definition, sondern verschiedene Gesetze auf Bundes- und Bundesstaatsebene, die unterschiedliche Aspekte des Whistleblowing regeln. Der Whistleblower Protection Act von 1989 definiert geschützte Enthüllungen als solche, die „eine Verletzung von Gesetzen, Regeln oder Vorschriften, grobe Misswirtschaft, grobe Verschwendung von Mitteln, Machtmissbrauch oder eine erhebliche und spezifische Gefahr für die öffentliche Gesundheit oder Sicherheit“ aufdecken [1].

2.2 Historische Entwicklung

Die Geschichte des Whistleblowing reicht weit zurück und ist eng mit der Entwicklung demokratischer Institutionen und der Idee der Rechenschaftspflicht von Machtträgern verbunden. Bereits im antiken Rom gab es Mechanismen, die es Bürgern ermöglichten, Korruption und Machtmissbrauch von Amtsträgern anzuzeigen. Die moderne Konzeption des Whistleblowing entwickelte sich jedoch erst im 20. Jahrhundert, parallel zur Entstehung komplexer bürokratischer Strukturen und der wachsenden Bedeutung von Informationen als Machtfaktor.

Ein früher und einflussreicher Fall war die Enthüllung der Pentagon Papers durch Daniel Ellsberg im Jahr 1971, die als Wendepunkt in der öffentlichen Wahrnehmung von Whistleblowing gilt [2]. Ellsbergs Veröffentlichung geheimer Regierungsdokumente über die US-Beteiligung am Vietnam-Krieg führte nicht nur zu einer intensiven gesellschaftlichen Debatte über die Kriegspolitik, sondern auch zu grundlegenden rechtlichen Präzedenzfällen bezüglich der Pressefreiheit und der Grenzen staatlicher Geheimhaltung.

Die 1970er Jahre markierten eine Zeit erhöhter Sensibilität für Whistleblowing-Fragen, nicht zuletzt aufgrund des Watergate-Skandals, der durch Informationen von Insidern aufgedeckt wurde. Diese Periode führte zur Verabschiedung verschiedener Gesetze zum Schutz von Whistleblowern, zunächst in spezifischen Bereichen wie der Nuklearindustrie und später in breiteren Anwendungsbereichen.

Der Fall Karen Silkwood in den 1970er Jahren illustrierte die Gefahren, denen Whistleblower ausgesetzt sein können, und führte zu einer verstärkten Aufmerksamkeit für den Schutz von Personen, die Missstände in der Privatwirtschaft aufdecken [3]. Silkwoods mysteriöser Tod nach ihren Enthüllungen über Sicherheitsverstöße in der Nuklearindustrie verdeutlichte die potenziell tödlichen Risiken, die mit Whistleblowing verbunden sein können.

2.3 Rechtliche Grundlagen und Schutzgesetze

Die rechtlichen Rahmenbedingungen für Whistleblowing sind komplex und fragmentiert, sowohl innerhalb einzelner Länder als auch international. In den Vereinigten Staaten existiert ein Patchwork von Gesetzen auf verschiedenen Ebenen, die unterschiedliche Aspekte des Whistleblowing regeln. Der Whistleblower Protection Act von 1989, der 2012 durch den Whistleblower Protection Enhancement Act erweitert wurde, bietet Schutz für Bundesangestellte, die Fehlverhalten melden [1].

Darüber hinaus gibt es sektorspezifische Gesetze wie den Sarbanes-Oxley Act von 2002, der Schutz für Whistleblower in börsennotierten Unternehmen bietet, und den Dodd-Frank Act von 2010, der finanzielle Anreize für Whistleblower im Finanzsektor schafft. Diese Gesetze bieten verschiedene Formen des Schutzes, einschließlich Schutz vor Vergeltungsmaßnahmen, Anonymität und in einigen Fällen finanzielle Belohnungen.

In Europa hat die Europäische Union 2019 die Whistleblower-Schutzrichtlinie verabschiedet, die Mindeststandards für den Schutz von Personen festlegt, die Verstöße gegen EU-Recht melden [4]. Diese Richtlinie verpflichtet die Mitgliedstaaten, umfassende Schutzgesetze zu erlassen und interne Meldekanäle in Organisationen einzurichten.

Trotz dieser rechtlichen Entwicklungen bleiben erhebliche Lücken im Schutz von Whistleblowern bestehen, insbesondere in Fällen, die nationale Sicherheit betreffen. Der Espionage Act von 1917 in den USA beispielsweise enthält keine Ausnahme für Whistleblowing im öffentlichen Interesse und wurde in den letzten Jahren verstärkt zur Verfolgung von Personen eingesetzt, die klassifizierte Informationen preisgegeben haben [5].

2.4 Typologie von Whistleblowing

Whistleblowing kann nach verschiedenen Kriterien kategorisiert werden, die jeweils unterschiedliche rechtliche und ethische Implikationen haben. Eine grundlegende Unterscheidung besteht zwischen internem und externem Whistleblowing. Internes Whistleblowing bezieht sich auf die Meldung von Missständen innerhalb der Organisation, typischerweise an Vorgesetzte, Compliance-Abteilungen oder interne Ombudsstellen. Externes Whistleblowing hingegen beinhaltet die Weitergabe von Informationen an externe Akteure wie Aufsichtsbehörden, Medien oder die Öffentlichkeit.

Eine weitere wichtige Unterscheidung betrifft die Art der offengelegten Informationen. Während einige Fälle von Whistleblowing die Aufdeckung von Korruption, Betrug oder anderen kriminellen Aktivitäten betreffen, konzentrieren sich andere auf Fragen der öffentlichen Sicherheit, Umweltverschmutzung oder Menschenrechtsverletzungen. Eine besonders sensible Kategorie bildet das Whistleblowing im Bereich der nationalen Sicherheit, bei dem klassifizierte Informationen preisgegeben werden.

Die Motivation des Whistleblowers ist ein weiterer wichtiger Faktor bei der Bewertung von Fällen. Während die meisten Definitionen von Whistleblowing eine Motivation im öffentlichen Interesse voraussetzen, können in der Praxis auch persönliche Faktoren wie Rache, finanzielle Anreize oder berufliche Frustration eine Rolle spielen. Die Reinheit der Motive ist jedoch nicht unbedingt entscheidend für die Bewertung der Legitimität oder des Wertes der offengelegten Informationen.

2.5 Psychologische und soziologische Aspekte

Die Entscheidung, als Whistleblower zu handeln, ist oft das Ergebnis eines komplexen psychologischen Prozesses, der erhebliche persönliche Kosten mit sich bringen kann. Forschungen haben gezeigt, dass potenzielle Whistleblower typischerweise einen internen Konflikt zwischen verschiedenen Loyalitäten durchleben: der Loyalität gegenüber ihrem Arbeitgeber oder ihrer Organisation, der Loyalität gegenüber Kollegen und Vorgesetzten, und der Loyalität gegenüber breiteren gesellschaftlichen Werten und dem öffentlichen Interesse [6].

Dieser Konflikt wird oft durch das Versagen interner Mechanismen zur Behandlung von Beschwerden oder Bedenken verschärft. Viele Whistleblower berichten, dass sie zunächst versucht haben, Probleme durch interne Kanäle anzusprechen, bevor sie sich entschieden haben, an die Öffentlichkeit zu gehen. Das Gefühl, dass interne Systeme versagt haben oder dass die Organisation nicht bereit ist, ernsthafte Probleme anzugehen, kann ein entscheidender Faktor bei der Entscheidung für externes Whistleblowing sein.

Die sozialen und beruflichen Konsequenzen von Whistleblowing können verheerend sein. Studien haben dokumentiert, dass Whistleblower häufig Vergeltungsmaßnahmen wie Kündigung, Degradierung, Isolation am Arbeitsplatz, rechtliche Verfolgung und sogar physische Bedrohungen erleben [7]. Diese Konsequenzen erstrecken sich oft auch auf die Familien der Whistleblower und können langfristige psychologische und finanzielle Auswirkungen haben.

Trotz dieser Risiken entscheiden sich Menschen aus verschiedenen Gründen dafür, als Whistleblower zu handeln. Moralische Überzeugungen, ein starkes Gefühl für Gerechtigkeit und die Überzeugung, dass das öffentliche Interesse Vorrang vor persönlichen Interessen haben sollte, sind häufige Motivationsfaktoren. Einige Whistleblower berichten auch von einem Gefühl der moralischen Verpflichtung oder der Unmöglichkeit, angesichts schwerwiegender Missstände zu schweigen.

2.6 Organisatorische Reaktionen und Vergeltungsmaßnahmen

Die Art und Weise, wie Organisationen auf Whistleblowing reagieren, variiert erheblich und hängt von verschiedenen Faktoren ab, einschließlich der Organisationskultur, der Art der offengelegten Informationen und der rechtlichen und regulatorischen Umgebung. Während einige Organisationen konstruktiv auf Whistleblowing reagieren und es als Gelegenheit zur Verbesserung betrachten, reagieren andere mit Vergeltungsmaßnahmen und Versuchen, den Whistleblower zu diskreditieren oder zum Schweigen zu bringen.

Vergeltungsmaßnahmen können verschiedene Formen annehmen, von subtilen Formen der Diskriminierung und Isolation bis hin zu offenen Sanktionen wie Kündigung oder rechtlicher Verfolgung. Organisationen können auch versuchen, die Glaubwürdigkeit des Whistleblowers zu untergraben, indem sie dessen Motive in Frage stellen oder persönliche Angriffe lancieren. Diese Taktiken können besonders effektiv sein, wenn sie von mächtigen Institutionen oder Regierungen eingesetzt werden, die über erhebliche Ressourcen und Einfluss verfügen.

Die Angst vor Vergeltungsmaßnahmen ist einer der Hauptfaktoren, die potenzielle Whistleblower davon abhalten, Missstände zu melden. Studien haben gezeigt, dass die überwiegende Mehrheit der Menschen, die Zeuge von Fehlverhalten werden, schweigt, teilweise aufgrund der Befürchtung negativer Konsequenzen [8]. Diese „Kultur des Schweigens“ kann dazu beitragen, dass systematische Probleme unentdeckt bleiben und sich verschlimmern.

Um diesem Problem entgegenzuwirken, haben viele Organisationen und Regierungen Maßnahmen ergriffen, um Whistleblowing zu fördern und Vergeltungsmaßnahmen zu verhindern. Dazu gehören die Einrichtung anonymer Meldekanäle, die Implementierung von Anti-Vergeltungsrichtlinien und die Schaffung unabhängiger Ombudsstellen. Die Wirksamkeit dieser Maßnahmen hängt jedoch stark von ihrer Umsetzung und der Bereitschaft der Organisationsführung ab, eine Kultur der Offenheit und Rechenschaftspflicht zu fördern.

3. Der Fall Edward Snowden

3.1 Biographischer Hintergrund und Werdegang

Edward Joseph Snowden wurde am 21. Juni 1983 in Elizabeth City, North Carolina, geboren und wuchs in einer Familie mit starken Verbindungen zum US-Sicherheitsapparat auf [9]. Sein Vater Lonnie Snowden diente als Offizier in der US-Küstenwache, während seine Mutter Elizabeth als Angestellte im US District Court for the District of Maryland arbeitete. Diese familiären Verbindungen zu Regierungsinstitutionen prägten Snowdens frühe Weltanschauung und seinen späteren Karriereweg.

Snowdens Bildungsweg war unkonventionell. Er brach die High School ab und erwarb später seinen GED (General Educational Development) Abschluss. Trotz fehlender formaler Hochschulbildung entwickelte er außergewöhnliche Fähigkeiten im Bereich der Computertechnologie und Cybersicherheit, die ihm den Einstieg in die Welt der Geheimdienste ermöglichten. Seine technischen Fertigkeiten und sein Interesse an Computersicherheit führten ihn zunächst zu einer Anstellung bei der CIA und später zu Positionen bei verschiedenen Auftragnehmern der Geheimdienste.

Snowdens politische Überzeugungen entwickelten sich über die Jahre von einem anfänglichen Konservatismus hin zu libertären Ansichten, die individuelle Freiheitsrechte und Datenschutz betonten. Diese ideologische Entwicklung spielte eine entscheidende Rolle bei seiner späteren Entscheidung, als Whistleblower zu handeln. Seine wachsende Besorgnis über die Ausweitung der Überwachungsprogramme der US-Regierung nach den Anschlägen vom 11. September 2001 bildete den Grundstein für seine spätere Entscheidung zur Offenlegung klassifizierter Informationen.

3.2 Berufliche Laufbahn im Sicherheitsapparat

Snowdens Karriere im US-Sicherheitsapparat begann 2006 bei der Central Intelligence Agency (CIA), wo er als Systemadministrator arbeitete. Seine technischen Fähigkeiten und sein Zugang zu sensiblen Systemen verschafften ihm Einblicke in die Arbeitsweise der Geheimdienste und die Reichweite ihrer Überwachungsaktivitäten. Während seiner Zeit bei der CIA wurde er nach Genf entsandt, wo er unter diplomatischer Tarnung arbeitete und weitere Erfahrungen mit internationalen Geheimdienstoperationen sammelte [9].

Nach seinem Ausscheiden aus der CIA im Jahr 2009 wechselte Snowden zu Dell, einem Auftragnehmer der National Security Agency (NSA), wo er als Systemadministrator und später als Infrastruktur-Analyst arbeitete. In dieser Position hatte er Zugang zu einer Vielzahl von NSA-Systemen und -Programmen, die ihm einen umfassenden Überblick über das Ausmaß der US-Überwachungsaktivitäten verschafften. Seine Rolle bei Dell brachte ihn in direkten Kontakt mit einigen der sensibelsten Überwachungsprogramme der NSA.

Im Jahr 2013 wechselte Snowden zu Booz Allen Hamilton, einem weiteren Auftragnehmer der NSA, wo er als Infrastruktur-Analyst in Hawaii arbeitete. Diese Position verschaffte ihm Zugang zu hochklassifizierten Dokumenten und Systemen, die die Grundlage für seine späteren Enthüllungen bildeten. Sein hohes Sicherheitslevel und seine technischen Fähigkeiten ermöglichten es ihm, systematisch Dokumente zu sammeln, die das Ausmaß der NSA-Überwachungsprogramme dokumentierten.

3.3 Die NSA-Enthüllungen von 2013

Im Mai 2013 traf Snowden die folgenschwere Entscheidung, eine große Anzahl klassifizierter NSA-Dokumente an Journalisten weiterzugeben. Diese Entscheidung war das Ergebnis eines längeren Prozesses der Desillusionierung über die Überwachungspraktiken der US-Regierung und der Überzeugung, dass die Öffentlichkeit ein Recht darauf hatte, über das Ausmaß der Überwachung informiert zu werden [10].

Die von Snowden geleakten Dokumente enthüllten eine Vielzahl von Überwachungsprogrammen, die weit über das hinausgingen, was der Öffentlichkeit oder sogar dem Kongress bekannt war. Zu den bedeutendsten Enthüllungen gehörten:

PRISM: Ein Programm, das es der NSA ermöglichte, direkt auf die Server großer Internetunternehmen wie Google, Facebook, Microsoft und Apple zuzugreifen und Nutzerdaten zu sammeln [11]. Diese Enthüllung schockierte die Öffentlichkeit und führte zu intensiven Debatten über die Rolle von Technologieunternehmen bei der Regierungsüberwachung.

XKeyscore: Ein System, das als „Google für Spione“ beschrieben wurde und es NSA-Analysten ermöglichte, in Echtzeit durch riesige Datenbanken von Internetaktivitäten zu suchen [12]. Das System konnte E-Mails, Chats, Browsing-Verläufe und andere Online-Aktivitäten von Millionen von Menschen weltweit durchsuchen.

Tempora: Ein britisches Überwachungsprogramm, das in Zusammenarbeit mit der NSA durchgeführt wurde und die Überwachung von Unterseekabeln ermöglichte, über die ein Großteil des globalen Internetverkehrs läuft [13]. Diese Enthüllung verdeutlichte die internationale Dimension der Überwachungsaktivitäten.

Massenhafte Metadatensammlung: Programme zur systematischen Sammlung von Telefon-Metadaten aller US-Bürger, die es der NSA ermöglichten, detaillierte Profile der Kommunikationsmuster von Millionen von Menschen zu erstellen [14].

3.4 Flucht und Asyl

Nach der Übergabe der Dokumente an Journalisten verließ Snowden am 20. Mai 2013 Hawaii und flog nach Hongkong, wo er sich zunächst versteckte, während die ersten Enthüllungen veröffentlicht wurden [15]. Seine Entscheidung für Hongkong basierte auf der Hoffnung, dass die Sonderverwaltungszone aufgrund ihrer relativen Autonomie von China und ihrer starken Tradition der Pressefreiheit einen gewissen Schutz bieten könnte.

Am 9. Juni 2013 enthüllte Snowden seine Identität in einem Interview mit dem Guardian, in dem er seine Motive für die Enthüllungen erklärte und die Verantwortung für die Leaks übernahm [16]. Diese Selbstenthüllung war bemerkenswert, da sie im Gegensatz zu vielen anderen Whistleblower-Fällen stand, in denen die Identität der Quelle geheim gehalten wurde.

Die US-Regierung reagierte schnell auf Snowdens Enthüllungen und leitete ein Auslieferungsverfahren ein. Am 21. Juni 2013 erhob das US-Justizministerium Anklage gegen Snowden wegen Spionage und Diebstahl von Regierungseigentum unter dem Espionage Act von 1917 [17]. Diese Anklagen trugen jeweils eine mögliche Höchststrafe von zehn Jahren Gefängnis.

Angesichts der drohenden Auslieferung verließ Snowden Hongkong am 23. Juni 2013 und flog nach Moskau, wo er im Transitbereich des Flughafens Sheremetyevo gestrandet war, nachdem die US-Regierung seinen Pass annulliert hatte [18]. Snowden verbrachte 39 Tage im Flughafentransitbereich, während er vergeblich versuchte, Asyl in verschiedenen Ländern zu erhalten.

3.5 Leben im russischen Exil

Am 1. August 2013 gewährte Russland Snowden temporäres Asyl für ein Jahr, das später mehrfach verlängert wurde [19]. Im Jahr 2020 erhielt er eine unbefristete Aufenthaltserlaubnis, und 2022 wurde ihm die russische Staatsbürgerschaft verliehen, während er seine US-Staatsbürgerschaft behielt [20].

Snowdens Leben in Russland war von Anfang an kontrovers. Kritiker argumentierten, dass seine Anwesenheit in Russland seine Glaubwürdigkeit als Verfechter der Menschenrechte und der Privatsphäre untergrabe, insbesondere angesichts der autoritären Tendenzen der russischen Regierung und ihrer eigenen Überwachungspraktiken. Snowden selbst betonte wiederholt, dass seine Anwesenheit in Russland unfreiwillig sei und das Ergebnis der US-Bemühungen, ihn an der Weiterreise zu hindern.

Während seines Exils in Russland blieb Snowden durch Videokonferenzen, Interviews und sein 2019 veröffentlichtes Buch „Permanent Record“ in der öffentlichen Debatte präsent [21]. Er setzte sich weiterhin für Datenschutz und Überwachungsreformen ein und kritisierte sowohl US-amerikanische als auch russische Überwachungspraktiken.

3.6 Rechtliche Konsequenzen und anhaltende Verfolgung

Die rechtlichen Konsequenzen von Snowdens Handlungen sind bis heute nicht abschließend geklärt. Die ursprünglichen Anklagen unter dem Espionage Act bleiben bestehen, und die US-Regierung hat wiederholt erklärt, dass sie Snowdens Rückkehr in die USA anstrebt, um ihn vor Gericht zu stellen [22]. Die Anwendung des Espionage Act in Snowdens Fall war besonders kontrovers, da das Gesetz ursprünglich zur Verfolgung von Spionen entworfen wurde, nicht von Whistleblowern, die im öffentlichen Interesse handeln.

Verschiedene Rechtswissenschaftler und Bürgerrechtsorganisationen haben argumentiert, dass Snowdens Fall die Notwendigkeit einer Reform des Espionage Act verdeutlicht, um eine „Public Interest Defense“ zu ermöglichen, die es Angeklagten erlauben würde, zu argumentieren, dass ihre Handlungen dem öffentlichen Interesse dienten [23]. Bisher haben US-Gerichte jedoch solche Verteidigungsstrategien nicht zugelassen.

Die internationale Dimension von Snowdens Fall hat auch zu diplomatischen Spannungen geführt. Mehrere lateinamerikanische Länder, darunter Venezuela, Nicaragua und Bolivien, boten Snowden Asyl an, aber praktische Schwierigkeiten bei der Reise und der Druck der USA verhinderten, dass er diese Angebote annehmen konnte [24].

3.7 Auswirkungen auf Überwachungsreformen

Snowdens Enthüllungen hatten weitreichende Auswirkungen auf die öffentliche Debatte über Überwachung und Datenschutz und führten zu verschiedenen Reformbemühungen sowohl in den USA als auch international. In den USA führten die Enthüllungen zur Verabschiedung des USA Freedom Act von 2015, der einige der von Snowden aufgedeckten Überwachungspraktiken einschränkte, insbesondere die Massensammlung von Telefon-Metadaten [25].

Auf internationaler Ebene führten Snowdens Enthüllungen zu einer verstärkten Aufmerksamkeit für Datenschutzfragen und trugen zur Entwicklung stärkerer Datenschutzgesetze bei, einschließlich der Europäischen Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) [26]. Die Enthüllungen führten auch zu diplomatischen Spannungen zwischen den USA und ihren Verbündeten, insbesondere nach der Aufdeckung, dass die NSA die Kommunikation ausländischer Regierungsvertreter überwacht hatte.

Technologieunternehmen reagierten auf die Enthüllungen mit verstärkten Bemühungen um Verschlüsselung und Datenschutz, teilweise als Reaktion auf den Vertrauensverlust bei ihren Nutzern. Unternehmen wie Apple, Google und Microsoft begannen, End-zu-End-Verschlüsselung als Standard zu implementieren und widersetzten sich in einigen Fällen Regierungsanfragen nach Zugang zu Nutzerdaten.

3.8 Öffentliche Wahrnehmung und Bewertung

Die öffentliche Wahrnehmung von Edward Snowden ist stark polarisiert und spiegelt tieferliegende politische und ideologische Spaltungen wider. Umfragen zeigen, dass die amerikanische Öffentlichkeit in ihrer Bewertung von Snowden gespalten ist, wobei die Meinungen oft entlang von Parteilinien verlaufen [27]. Während Demokraten und Liberale eher dazu neigen, Snowden als Whistleblower zu betrachten, der im öffentlichen Interesse gehandelt hat, sehen Republikaner und Konservative ihn eher als Verräter, der die nationale Sicherheit gefährdet hat.

International ist Snowdens Ansehen tendenziell höher, insbesondere in Europa, wo Datenschutz und Privatsphäre traditionell einen höheren Stellenwert haben. Verschiedene Menschenrechtsorganisationen, darunter Amnesty International und Human Rights Watch, haben Snowden als Menschenrechtsverteidiger bezeichnet und seine Verfolgung unter dem Espionage Act kritisiert [28].

Die akademische und juristische Gemeinschaft ist ebenfalls gespalten in ihrer Bewertung von Snowdens Handlungen. Während einige Rechtswissenschaftler argumentieren, dass seine Enthüllungen notwendig waren, um verfassungswidrige Überwachungspraktiken aufzudecken, argumentieren andere, dass seine Methoden illegal waren und einen gefährlichen Präzedenzfall für zukünftige Leaks schaffen [29].

3.9 Langfristige Bedeutung und Vermächtnis

Edward Snowdens Enthüllungen markieren einen Wendepunkt in der globalen Debatte über Überwachung, Datenschutz und die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit im digitalen Zeitalter. Seine Handlungen haben nicht nur spezifische Überwachungspraktiken aufgedeckt, sondern auch grundlegende Fragen über die Rolle der Technologie in der modernen Gesellschaft und die Grenzen staatlicher Macht aufgeworfen.

Die technischen Details der von Snowden aufgedeckten Programme haben das öffentliche Verständnis für die Möglichkeiten und Gefahren der digitalen Überwachung erheblich erweitert. Seine Enthüllungen haben gezeigt, dass die technologischen Kapazitäten der Geheimdienste weit über das hinausgingen, was die meisten Menschen für möglich gehalten hatten, und haben eine neue Ära des Bewusstseins für digitale Privatsphäre eingeleitet.

Snowdens Fall hat auch die Debatte über Whistleblowing und den Schutz von Personen, die im öffentlichen Interesse handeln, neu belebt. Seine Erfahrungen haben die Schwächen der bestehenden rechtlichen Schutzmaßnahmen für Whistleblower aufgezeigt und zu Forderungen nach umfassenderen Reformen geführt. Gleichzeitig haben seine Methoden und die Konsequenzen seiner Handlungen wichtige Fragen über die angemessenen Kanäle für die Offenlegung von Regierungsfehlverhalten aufgeworfen.

Die internationale Dimension von Snowdens Fall hat auch die Komplexität der globalen Überwachung und die Notwendigkeit internationaler Zusammenarbeit bei der Regulierung von Überwachungspraktiken verdeutlicht. Seine Enthüllungen haben gezeigt, dass Überwachung nicht an nationalen Grenzen halt macht und dass internationale Standards und Abkommen notwendig sind, um die Rechte der Bürger zu schützen.

Letztendlich bleibt Edward Snowdens Vermächtnis umstritten und wird wahrscheinlich noch lange Gegenstand von Debatten sein. Unabhängig von der individuellen Bewertung seiner Handlungen ist jedoch unbestreitbar, dass seine Enthüllungen einen tiefgreifenden Einfluss auf die globale Diskussion über Überwachung, Datenschutz und die Grenzen staatlicher Macht hatten und weiterhin haben werden.

4. Der Fall Julian Assange

4.1 Biographischer Hintergrund und frühe Jahre

Julian Paul Assange wurde am 3. Juli 1971 in Townsville, Queensland, Australien, geboren und wuchs in einer unkonventionellen Familie auf, die häufig umzog [30]. Seine Mutter Christine Ann Hawkins war Künstlerin und Aktivistin, während sein biologischer Vater John Shipton ein Anti-Kriegs-Aktivist war. Assanges frühe Jahre waren geprägt von Instabilität und häufigen Ortswechseln, was zu einer fragmentierten Schulbildung führte, aber auch seine spätere Weltanschauung und sein Misstrauen gegenüber Autoritäten formte.

Bereits in jungen Jahren zeigte Assange außergewöhnliche Fähigkeiten im Umgang mit Computern und entwickelte ein tiefes Interesse an Programmierung und Hacking. In den 1980er und frühen 1990er Jahren war er als Hacker unter dem Pseudonym „Mendax“ aktiv und gehörte zu einer Gruppe namens „International Subversives“ [31]. Diese frühen Erfahrungen mit der Hacker-Kultur prägten seine späteren Überzeugungen über Informationsfreiheit und die Macht der Technologie zur Förderung von Transparenz.

Assanges intellektuelle Entwicklung wurde stark von libertären und anarchistischen Philosophien beeinflusst, insbesondere von der Idee, dass Information frei sein sollte und dass Transparenz ein wesentliches Element einer funktionierenden Demokratie ist. Seine frühen Schriften und Manifeste, einschließlich „Conspiracy as Governance“ und „State and Terrorist Conspiracies“, legten die theoretischen Grundlagen für sein späteres Werk mit WikiLeaks [32].

4.2 Die Gründung und Entwicklung von WikiLeaks

WikiLeaks wurde 2006 von Assange und einer kleinen Gruppe von Mitstreitern gegründet mit dem erklärten Ziel, eine sichere Plattform für die anonyme Veröffentlichung von Dokumenten zu schaffen, die Fehlverhalten von Regierungen und Unternehmen aufdecken [33]. Die Plattform basierte auf fortschrittlichen kryptographischen Technologien und einem dezentralen Ansatz, der es Whistleblowern ermöglichen sollte, sensible Informationen sicher und anonym zu übermitteln.

Das Konzept von WikiLeaks war revolutionär in seiner Anwendung von Technologie zur Förderung von Transparenz und Rechenschaftspflicht. Die Plattform nutzte eine Kombination aus Tor-Netzwerken, starker Verschlüsselung und verteilten Servern, um sowohl die Identität der Quellen als auch die Integrität der veröffentlichten Dokumente zu schützen. Dieser technologische Ansatz unterschied WikiLeaks von traditionellen journalistischen Praktiken und ermöglichte eine neue Form des investigativen Journalismus.

In den ersten Jahren veröffentlichte WikiLeaks eine Vielzahl von Dokumenten, die Korruption und Fehlverhalten in verschiedenen Ländern aufdeckten, darunter Kenia, Island und Deutschland. Diese frühen Veröffentlichungen etablierten WikiLeaks als wichtige Quelle für investigative Journalisten und Aktivisten weltweit und demonstrierten das Potenzial der Plattform zur Aufdeckung von Missständen [34].

4.3 Bedeutende Veröffentlichungen und ihre Auswirkungen

WikiLeaks erlangte internationale Aufmerksamkeit durch eine Reihe von hochkarätigen Veröffentlichungen, die erhebliche politische und diplomatische Auswirkungen hatten. Die erste große Veröffentlichung, die weltweite Aufmerksamkeit erregte, war das „Collateral Murder“ Video im April 2010, das einen US-Militärhubschrauber-Angriff in Bagdad zeigte, bei dem mehrere Zivilisten, darunter zwei Reuters-Journalisten, getötet wurden [35].

Das Video, das von Chelsea Manning geleakt wurde, war besonders schockierend aufgrund der scheinbar gleichgültigen Haltung der Soldaten gegenüber zivilen Opfern und führte zu intensiven Debatten über die Kriegsführung im Irak und die Behandlung von Zivilisten in Konfliktgebieten. Die Veröffentlichung demonstrierte die Macht von WikiLeaks, durch die Bereitstellung von Primärquellen eine andere Perspektive auf offizielle Narrative zu bieten.

Die Afghanistan War Logs (Juli 2010): Diese Veröffentlichung umfasste über 91.000 Dokumente, die einen detaillierten Einblick in den Krieg in Afghanistan zwischen 2004 und 2009 boten [36]. Die Dokumente enthüllten bisher unbekannte Details über zivile Opfer, die Rolle pakistanischer Geheimdienste und die Herausforderungen, denen sich die Koalitionstruppen gegenübersahen. Die Veröffentlichung erfolgte in Zusammenarbeit mit großen Medienorganisationen wie The Guardian, The New York Times und Der Spiegel.

Die Iraq War Logs (Oktober 2010): Mit fast 400.000 Dokumenten war dies eine der größten Veröffentlichungen militärischer Dokumente in der Geschichte [37]. Die Logs dokumentierten den Zeitraum von 2004 bis 2009 und enthüllten Details über zivile Opfer, Folter durch irakische Sicherheitskräfte und die Rolle iranischer Kräfte im Konflikt. Die Dokumente warfen wichtige Fragen über die Rechenschaftspflicht in Kriegsgebieten und die Genauigkeit offizieller Berichte über Kriegsverläufe auf.

Die diplomatischen Depeschen (November 2010): Die Veröffentlichung von über 250.000 diplomatischen Kabeln der US-Botschaften weltweit war vielleicht die folgenreichste WikiLeaks-Veröffentlichung [38]. Die Depeschen boten einen beispiellosen Einblick in die amerikanische Diplomatie und enthüllten oft peinliche Details über die Ansichten amerikanischer Diplomaten über ausländische Regierungsvertreter und die Praktiken der US-Außenpolitik.

4.4 Rechtliche Verfolgung und Kontroversen

Die Veröffentlichungen von WikiLeaks führten zu intensiven rechtlichen und politischen Reaktionen, insbesondere von der US-Regierung. Bereits 2010 begannen US-Behörden mit Ermittlungen gegen Assange und WikiLeaks, und es gab Berichte über eine versiegelte Anklage gegen Assange [39]. Die rechtliche Verfolgung wurde durch die komplexe internationale Natur von WikiLeaks und Assanges Aufenthaltsort erschwert.

Parallel zu den Ermittlungen wegen der WikiLeaks-Veröffentlichungen sah sich Assange auch mit Vorwürfen sexueller Übergriffe in Schweden konfrontiert. Im August 2010 erließ die schwedische Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen Assange wegen Vergewaltigung und sexueller Nötigung [40]. Assange bestritt die Vorwürfe und argumentierte, dass sie politisch motiviert seien und darauf abzielten, seine Auslieferung an die USA zu erleichtern.

Die schwedischen Vorwürfe führten zu einem langwierigen rechtlichen Kampf, der Assanges Leben und Arbeit für fast ein Jahrzehnt dominierte. Assange kämpfte gegen die Auslieferung nach Schweden und argumentierte, dass er dort Gefahr laufe, an die USA ausgeliefert zu werden, wo ihm möglicherweise die Todesstrafe drohe. Dieser rechtliche Kampf spielte sich vor dem Hintergrund intensiver politischer und medialer Aufmerksamkeit ab.

4.5 Asyl in der ecuadorianischen Botschaft

Im Juni 2012, nachdem er alle rechtlichen Mittel in Großbritannien ausgeschöpft hatte, suchte Assange Asyl in der ecuadorianischen Botschaft in London [41]. Ecuador gewährte ihm Asyl mit der Begründung, dass seine Menschenrechte bedroht seien und dass er Gefahr laufe, politischer Verfolgung ausgesetzt zu werden. Diese Entscheidung führte zu einer diplomatischen Krise zwischen Ecuador und Großbritannien.

Assange verbrachte fast sieben Jahre in der ecuadorianischen Botschaft, ein Zeitraum, der von zunehmender Isolation und sich verschlechternden Beziehungen zu seinen Gastgebern geprägt war. Während dieser Zeit setzte er seine Arbeit mit WikiLeaks fort, obwohl seine Bewegungsfreiheit stark eingeschränkt war. Die Botschaft wurde zu einem Symbol für die komplexen rechtlichen und politischen Fragen, die Assanges Fall aufwarf.

Die Bedingungen in der Botschaft verschlechterten sich im Laufe der Zeit, insbesondere nach dem Regierungswechsel in Ecuador. Die neue Regierung unter Präsident Lenín Moreno war weniger sympathisch gegenüber Assange und begann, Beschränkungen für seine Aktivitäten zu verhängen. Diese Spannungen führten schließlich zur Aufhebung seines Asyls im April 2019.

4.6 Verhaftung und Auslieferungsverfahren

Am 11. April 2019 wurde Assange aus der ecuadorianischen Botschaft entfernt und von der britischen Polizei verhaftet [42]. Die Verhaftung erfolgte auf der Grundlage eines US-Auslieferungsersuchens und eines britischen Haftbefehls wegen Verstoßes gegen Kautionsauflagen. Die Bilder von Assanges Verhaftung, die ihn mit langem Bart und sichtlich gealtert zeigten, gingen um die Welt und symbolisierten das Ende einer Ära.

Die US-Regierung hatte im März 2018 eine versiegelte Anklage gegen Assange erhoben, die im April 2019 nach seiner Verhaftung entsiegelt wurde [43]. Die ursprüngliche Anklage bezog sich auf Verschwörung zur Computerkriminalität im Zusammenhang mit Chelsea Mannings Leak von klassifizierten Dokumenten. Diese Anklage wurde später durch eine Ersatzanklage erweitert, die 17 zusätzliche Anklagepunkte unter dem Espionage Act von 1917 umfasste.

Die erweiterte Anklage war besonders bedeutsam, da sie das erste Mal darstellte, dass die US-Regierung den Espionage Act gegen einen Verleger oder Journalisten anwendete, der klassifizierte Informationen veröffentlicht hatte [44]. Dies führte zu erheblicher Besorgnis unter Pressefreiheitsorganisationen und Journalisten, die argumentierten, dass Assanges Verfolgung einen gefährlichen Präzedenzfall für die Pressefreiheit schaffen könnte.

4.7 Das Auslieferungsverfahren und seine Implikationen

Das Auslieferungsverfahren gegen Assange begann im Februar 2020 vor dem Westminster Magistrates‘ Court in London und wurde später an den Central Criminal Court (Old Bailey) verwiesen [45]. Das Verfahren war von Anfang an hochumstritten und zog internationale Aufmerksamkeit auf sich, da es grundlegende Fragen über Pressefreiheit, Menschenrechte und die Grenzen der US-Jurisdiktion aufwarf.

Assanges Verteidigung argumentierte auf mehreren Ebenen gegen die Auslieferung. Erstens argumentierten sie, dass die Anklagen politisch motiviert seien und dass das britische Auslieferungsgesetz die Auslieferung für politische Straftaten verbiete. Zweitens argumentierten sie, dass Assanges Handlungen durch die Pressefreiheit geschützt seien und dass seine Verfolgung einen Angriff auf den investigativen Journalismus darstelle [46].

Ein weiterer wichtiger Aspekt der Verteidigung betraf Assanges psychische Gesundheit und die Bedingungen, denen er in den USA ausgesetzt wäre. Psychiatrische Gutachter argumentierten, dass Assange unter schweren Depressionen und anderen psychischen Problemen leide und dass die Bedingungen in US-Hochsicherheitsgefängnissen sein Suizidrisiko erheblich erhöhen würden [47].

Im Januar 2021 entschied Richterin Vanessa Baraitser, dass Assange nicht an die USA ausgeliefert werden sollte, hauptsächlich aufgrund von Bedenken über seine psychische Gesundheit und das Suizidrisiko [48]. Diese Entscheidung wurde jedoch von der US-Regierung angefochten, und das Verfahren wurde an den High Court verwiesen.

4.8 Internationale Reaktionen und Unterstützung

Assanges Fall hat internationale Aufmerksamkeit erregt und zu unterschiedlichen Reaktionen von Regierungen, Menschenrechtsorganisationen und der Zivilgesellschaft geführt. Verschiedene UN-Sonderberichterstatter, darunter der Sonderberichterstatter für Folter Nils Melzer, haben Assanges Behandlung kritisiert und argumentiert, dass er psychologischer Folter ausgesetzt sei [49].

Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International, Human Rights Watch und Reporter ohne Grenzen haben Assanges Freilassung gefordert und argumentiert, dass seine Verfolgung einen gefährlichen Präzedenzfall für die Pressefreiheit weltweit schaffen könnte [50]. Diese Organisationen haben betont, dass die Veröffentlichung von Informationen im öffentlichen Interesse eine legitime journalistische Tätigkeit sei, die durch internationale Menschenrechtsstandards geschützt werden sollte.

Verschiedene Regierungen haben unterschiedliche Positionen zu Assanges Fall eingenommen. Während die australische Regierung zunächst zurückhaltend war, haben verschiedene australische Parlamentarier und die australische Öffentlichkeit zunehmend Druck für Assanges Rückkehr nach Australien ausgeübt [51]. Andere Länder, insbesondere in Lateinamerika, haben Assange Unterstützung angeboten und seine Verfolgung kritisiert.

4.9 Auswirkungen auf den Journalismus und die Pressefreiheit

Assanges Fall hat weitreichende Implikationen für den Journalismus und die Pressefreiheit, die über seinen individuellen Fall hinausgehen. Die Anwendung des Espionage Act gegen einen Verleger hat bei Journalisten und Medienorganisationen weltweit Besorgnis ausgelöst, da sie befürchten, dass dies einen Präzedenzfall für die Verfolgung von Journalisten schaffen könnte, die über klassifizierte Informationen berichten [52].

Verschiedene große Medienorganisationen, die ursprünglich mit WikiLeaks zusammengearbeitet hatten, einschließlich The Guardian, The New York Times und Der Spiegel, haben ihre Unterstützung für Assange zum Ausdruck gebracht und argumentiert, dass seine Verfolgung die Pressefreiheit bedrohe [53]. Diese Organisationen haben betont, dass die Veröffentlichung von Informationen im öffentlichen Interesse eine grundlegende journalistische Funktion sei.

Der Fall hat auch Fragen über die Zukunft des investigativen Journalismus im digitalen Zeitalter aufgeworfen. WikiLeaks‘ Modell der technologiegestützten Transparenz hat neue Möglichkeiten für die Aufdeckung von Missständen geschaffen, aber auch neue rechtliche und ethische Herausforderungen mit sich gebracht. Die Art und Weise, wie Assanges Fall gelöst wird, könnte wichtige Präzedenzfälle für zukünftige Fälle von technologiegestütztem Whistleblowing schaffen.

4.10 Kontroversen und Kritik

Trotz der Unterstützung, die Assange von Pressefreiheitsorganisationen erhalten hat, ist sein Fall auch von erheblichen Kontroversen und Kritik begleitet worden. Kritiker haben verschiedene Aspekte von Assanges Verhalten und WikiLeaks‘ Praktiken in Frage gestellt, einschließlich der Art und Weise, wie sensible Informationen veröffentlicht wurden und der möglichen Gefährdung von Personen, die in den veröffentlichten Dokumenten genannt wurden [54].

Ein besonders kontroverser Aspekt war WikiLeaks‘ Rolle bei den US-Präsidentschaftswahlen 2016, als die Organisation E-Mails der Demokratischen Partei veröffentlichte, die von russischen Hackern gestohlen worden waren [55]. Diese Veröffentlichungen führten zu Vorwürfen, dass WikiLeaks als Werkzeug russischer Einflussnahme fungiert habe, obwohl Assange diese Vorwürfe bestritten hat.

Kritiker haben auch Assanges persönliches Verhalten und seine Führung von WikiLeaks in Frage gestellt. Berichte über autoritäre Tendenzen innerhalb der Organisation und Konflikte mit ehemaligen Mitarbeitern haben Fragen über Assanges Eignung als Verfechter von Transparenz und Demokratie aufgeworfen [56].

4.11 Aktuelle Entwicklungen und Zukunftsaussichten

Im Juni 2024 erreichte Assanges Fall einen wichtigen Wendepunkt, als er sich bereit erklärte, sich in einem Plädoyer-Verfahren vor einem US-Gericht auf den Marianen-Inseln schuldig zu bekennen [57]. Dieses Abkommen ermöglichte es ihm, seine Freiheit zu erlangen, ohne weitere Zeit im Gefängnis verbringen zu müssen, da die bereits verbüßte Zeit in britischer Haft als ausreichend angesehen wurde.

Das Plädoyer-Abkommen war sowohl für Assange als auch für die US-Regierung ein Kompromiss. Für Assange bedeutete es das Ende eines über ein Jahrzehnt dauernden rechtlichen Kampfes und die Möglichkeit, nach Australien zurückzukehren. Für die US-Regierung bedeutete es eine Verurteilung ohne die Risiken und Kontroversen eines vollständigen Prozesses, der weitere Fragen über Pressefreiheit und Regierungsgeheimnisse aufgeworfen hätte [58].

Die Lösung von Assanges Fall durch ein Plädoyer-Abkommen hat gemischte Reaktionen hervorgerufen. Während einige es als pragmatische Lösung begrüßten, die Assanges Leiden beendete, kritisierten andere, dass es wichtige rechtliche und verfassungsrechtliche Fragen ungelöst ließ. Pressefreiheitsorganisationen argumentierten, dass das Abkommen zwar Assanges persönliche Situation löste, aber die grundlegenden Bedrohungen für die Pressefreiheit, die sein Fall aufgeworfen hatte, nicht beseitigte [59].

4.12 Langfristige Bedeutung und Vermächtnis

Julian Assanges Fall und WikiLeaks haben einen dauerhaften Einfluss auf die globale Diskussion über Transparenz, Pressefreiheit und die Rolle der Technologie bei der Förderung der Rechenschaftspflicht gehabt. WikiLeaks‘ Modell der technologiegestützten Transparenz hat neue Möglichkeiten für investigativen Journalismus geschaffen und andere Organisationen inspiriert, ähnliche Plattformen zu entwickeln.

Die von WikiLeaks veröffentlichten Dokumente haben zu wichtigen politischen und gesellschaftlichen Veränderungen beigetragen, einschließlich verstärkter Debatten über Kriegsführung, Diplomatie und Regierungsgeheimnisse. Die Veröffentlichungen haben auch zu konkreten politischen Konsequenzen geführt, einschließlich diplomatischer Krisen und Veränderungen in der Politik verschiedener Länder.

Assanges persönliches Schicksal hat auch wichtige Fragen über den Schutz von Whistleblowern und Journalisten aufgeworfen. Sein Fall hat die Schwächen der bestehenden rechtlichen Schutzmaßnahmen für Personen aufgezeigt, die im öffentlichen Interesse handeln, und zu Forderungen nach stärkeren internationalen Schutzmaßnahmen geführt.

Die technologischen Innovationen von WikiLeaks haben auch die Art und Weise verändert, wie sensible Informationen sicher übertragen und veröffentlicht werden können. Die von WikiLeaks entwickelten Technologien und Praktiken haben andere Organisationen und Journalisten inspiriert und zu einer breiteren Adoption von sicheren Kommunikationstechnologien geführt.

Letztendlich bleibt Assanges Vermächtnis komplex und umstritten. Während seine Beiträge zur Transparenz und Rechenschaftspflicht unbestreitbar sind, haben die Kontroversen um seine Person und seine Methoden wichtige Fragen über die Grenzen und Verantwortlichkeiten des investigativen Journalismus aufgeworfen. Sein Fall wird wahrscheinlich noch lange als wichtiger Präzedenzfall für Fragen der Pressefreiheit, Regierungsgeheimnisse und technologiegestützter Transparenz studiert werden.

5. Weitere bedeutende Whistleblower-Fälle

5.1 Chelsea Manning: Militärische Geheimnisse und persönliche Transformation

5.1.1 Biographischer Hintergrund

Chelsea Elizabeth Manning, geboren als Bradley Edward Manning am 17. Dezember 1987 in Oklahoma City, Oklahoma, wuchs in einer problematischen Familiensituation auf, die ihre spätere Entwicklung maßgeblich prägte [60]. Ihre Eltern, beide Alkoholiker, boten wenig Stabilität, und Manning zeigte bereits früh Anzeichen des Fetal Alcohol Syndroms. Trotz dieser Herausforderungen entwickelte sie außergewöhnliche Fähigkeiten in den Naturwissenschaften und der Computertechnologie.

Mannings Kindheit war geprägt von häufigen Umzügen und sozialer Isolation. Mit zehn Jahren erstellte sie bereits ihre erste Website und gewann lokale Wissenschaftsmessen, was ihre frühe Begabung für Technologie demonstrierte. Im Jahr 1998 zog sie mit ihrer Mutter nach Wales, wo sie die Haverfordwest High School besuchte und erste Erfahrungen mit ihrer Geschlechtsidentität machte, die später eine zentrale Rolle in ihrem Leben spielen sollte [61].

5.1.2 Militärische Laufbahn und Zugang zu klassifizierten Informationen

Manning trat 2007 der US Army bei und wurde als Intelligence Analyst ausgebildet. Ihre technischen Fähigkeiten und ihr Zugang zu klassifizierten Datenbanken verschafften ihr einen umfassenden Einblick in militärische Operationen im Irak und Afghanistan. Als Specialist in der 2nd Brigade Combat Team, 10th Mountain Division, war sie 2009 im Irak stationiert und hatte Zugang zu verschiedenen klassifizierten Netzwerken [62].

Die Arbeitsumgebung im Irak war für Manning besonders belastend. Sie erlebte nicht nur die Realitäten des Krieges aus erster Hand, sondern kämpfte auch mit ihrer Geschlechtsidentität und fühlte sich zunehmend isoliert von ihren Kameraden. Diese persönlichen Kämpfe, kombiniert mit dem, was sie als Fehlverhalten und Ungerechtigkeit in den militärischen Operationen wahrnahm, führten zu ihrer Entscheidung, als Whistleblowerin zu handeln.

5.1.3 Die WikiLeaks-Enthüllungen

Zwischen November 2009 und Mai 2010 lud Manning systematisch fast 750.000 klassifizierte oder sensible militärische und diplomatische Dokumente herunter und übertrug sie an WikiLeaks [63]. Diese massive Datenmenge umfasste verschiedene Kategorien von Dokumenten, die zusammen ein umfassendes Bild der US-Militäroperationen und Diplomatie vermittelten.

Das „Collateral Murder“ Video, das einen Apache-Hubschrauber-Angriff in Bagdad vom 12. Juli 2007 zeigte, war besonders schockierend und wurde zu einem Symbol für die Brutalität des Irak-Krieges [64]. Das Video zeigte die Tötung von mindestens 18 Personen, darunter zwei Reuters-Journalisten, und die scheinbar gleichgültige Haltung der Soldaten gegenüber zivilen Opfern.

Die Iraq War Logs umfassten 482.832 Armeeberichte, die detaillierte Einblicke in die täglichen Operationen im Irak boten und bisher unbekannte Informationen über zivile Opfer und militärische Taktiken enthüllten [65]. Die Afghan War Diary dokumentierte militärische Aufzeichnungen aus Afghanistan und zeigte die Komplexität und Herausforderungen des Konflikts auf.

Die diplomatischen Depeschen, 251.287 Dokumente aus US-Botschaften weltweit, boten einen beispiellosen Einblick in die amerikanische Diplomatie und enthüllten oft peinliche Details über die Ansichten amerikanischer Diplomaten über ausländische Regierungsvertreter [66].

5.1.4 Verrat und Verhaftung

Mannings Downfall kam durch ihre Vertrauensbeziehung zu Adrian Lamo, einem ehemaligen Hacker, dem sie sich online anvertraute [67]. In einer Reihe von Chat-Gesprächen im Mai 2010 gestand Manning Lamo ihre Rolle bei den WikiLeaks-Leaks und erklärte ihre Motivationen. Lamo, der später behauptete, aus patriotischen Gründen gehandelt zu haben, informierte das Army Criminal Investigation Command über Mannings Geständnisse.

Manning wurde am 27. Mai 2010 in Kuwait verhaftet und später in die USA überstellt. Ihre Verhaftung markierte den Beginn eines langwierigen und kontroversen rechtlichen Verfahrens, das internationale Aufmerksamkeit auf die Behandlung von Whistleblowern und die Bedingungen in US-Militärgefängnissen lenkte.

5.1.5 Haftbedingungen und internationale Kritik

Von Juli 2010 bis April 2011 wurde Manning im Marine Corps Brig in Quantico, Virginia, unter Bedingungen gehalten, die international als unmenschlich kritisiert wurden [68]. Sie wurde in de facto Einzelhaft unter „Prevention-of-Injury Status“ gehalten, was bedeutete, dass sie 23 Stunden am Tag in ihrer Zelle verbringen musste und nur begrenzte Interaktion mit anderen Menschen hatte.

Die Haftbedingungen umfassten das Verbot von Kissen und Decken während des Tages, regelmäßige nächtliche Kontrollen und die Anforderung, nackt zu schlafen. Diese Behandlung führte zu internationaler Kritik von Menschenrechtsorganisationen, UN-Sonderberichterstattern und sogar von Verbündeten der USA [69].

Die öffentliche Aufmerksamkeit für Mannings Behandlung führte schließlich zu ihrer Verlegung nach Fort Leavenworth, Kansas, im April 2011, wo die Bedingungen erheblich verbessert wurden. Die Kontroverse um ihre Behandlung in Quantico wurde später zu einem wichtigen Faktor bei ihrer Verteidigung und trug zu der breiteren Debatte über die Behandlung von Whistleblowern bei.

5.1.6 Gerichtsverfahren und Verurteilung

Mannings Gerichtsverfahren begann im Februar 2013 mit einem teilweisen Schuldbekenntnis zu 10 der 22 Anklagepunkte [70]. Sie bekannte sich schuldig zu Anklagen im Zusammenhang mit der unrechtmäßigen Speicherung und Übertragung klassifizierter Informationen, bestritt jedoch die schwerwiegendste Anklage der „Unterstützung des Feindes“, die eine mögliche Todesstrafe nach sich gezogen hätte.

Das Verfahren, das von Juni bis Juli 2013 dauerte, war bemerkenswert für die detaillierten Einblicke, die es in Mannings Motivationen und den Prozess der Dokumentenübertragung bot. Manning erklärte, dass sie gehandelt habe, um eine öffentliche Debatte über die amerikanische Außenpolitik anzustoßen und das amerikanische Volk über die Realitäten der Kriege im Irak und Afghanistan zu informieren [71].

Am 30. Juli 2013 wurde Manning in 17 der ursprünglichen Anklagepunkte für schuldig befunden, jedoch von der schwerwiegendsten Anklage der „Unterstützung des Feindes“ freigesprochen [72]. Am 21. August 2013 wurde sie zu 35 Jahren Gefängnis verurteilt, zusätzlich zu einer unehrenhaften Entlassung und dem Verlust aller Bezüge.

5.1.7 Geschlechtstransition und Aktivismus

Einen Tag nach ihrer Verurteilung gab Manning öffentlich bekannt, dass sie eine Transgender-Frau sei und künftig als Chelsea Manning leben wolle [73]. Diese Ankündigung war bemerkenswert, da sie die erste hochkarätige Transgender-Person im US-Militärgefängnissystem war und wichtige Fragen über die Behandlung von Transgender-Personen in Haft aufwarf.

Mannings Kampf um angemessene medizinische Behandlung für ihre Geschlechtsdysphorie wurde zu einem wichtigen Präzedenzfall für Transgender-Rechte im Gefängnissystem. Nach jahrelangen rechtlichen Kämpfen erhielt sie schließlich Zugang zu Hormontherapie und anderen medizinischen Behandlungen [74].

Während ihrer Haft blieb Manning durch Artikel, Interviews und ihre Anwälte in der öffentlichen Debatte präsent. Sie setzte sich für verschiedene Themen ein, darunter Transgender-Rechte, Gefängnisreform und Regierungstransparenz, und wurde zu einer wichtigen Stimme für marginalisierte Gemeinschaften.

5.1.8 Begnadigung und Freilassung

Am 17. Januar 2017, nur drei Tage vor dem Ende seiner Amtszeit, wandelte Präsident Barack Obama Mannings Strafe um und reduzierte sie auf etwa sieben Jahre Haft [75]. Diese Entscheidung war kontrovers und wurde sowohl gelobt als auch kritisiert. Befürworter argumentierten, dass Manning bereits genug gelitten habe und dass ihre Behandlung in Haft unverhältnismäßig gewesen sei. Kritiker argumentierten, dass die Begnadigung einen gefährlichen Präzedenzfall schaffe und andere dazu ermutigen könnte, klassifizierte Informationen preiszugeben.

Manning wurde am 17. Mai 2017 aus dem Fort Leavenworth Disciplinary Barracks entlassen und kehrte in das zivile Leben zurück [76]. Ihre Freilassung markierte das Ende eines der längsten und kontroversesten Whistleblower-Fälle in der US-Geschichte.

5.1.9 Leben nach der Haft und weitere rechtliche Probleme

Nach ihrer Freilassung wurde Manning zu einer prominenten Aktivistin und öffentlichen Rednerin. Sie kandidierte 2018 erfolglos für den US-Senat in Maryland und erhielt 6,1% der Stimmen in der demokratischen Vorwahl [77]. Ihre Kandidatur war bemerkenswert als eine der ersten ernsthaften politischen Kampagnen einer Transgender-Person auf Bundesebene.

Im März 2019 wurde Manning erneut inhaftiert, diesmal wegen Missachtung des Gerichts, nachdem sie sich geweigert hatte, vor einer Grand Jury über Julian Assange auszusagen [78]. Manning argumentierte, dass sie bereits alles gesagt habe, was sie über ihre Interaktionen mit WikiLeaks wisse, und dass die Grand Jury ein „Fishing Expedition“ sei, das darauf abziele, Assange zu schaden.

Manning verbrachte fast ein Jahr in Beugehaft und wurde mit einer Geldstrafe von 256.000 Dollar belegt, bevor sie im März 2020 freigelassen wurde, nachdem die Grand Jury aufgelöst worden war [79]. Ihre Weigerung, vor der Grand Jury auszusagen, wurde von Pressefreiheitsorganisationen als prinzipienstarke Haltung zum Schutz der Pressefreiheit gelobt.

5.2 Daniel Ellsberg: Die Pentagon Papers und der Präzedenzfall für modernes Whistleblowing

5.2.1 Frühe Jahre und intellektuelle Entwicklung

Daniel Ellsberg wurde am 7. April 1931 in Chicago, Illinois, geboren und wuchs in einer Familie auf, die Bildung und intellektuelle Neugier schätzte [80]. Seine Eltern, Harry und Adele Ellsberg, waren Ashkenazi-Juden, die zur Christian Science konvertiert waren, was Ellsbergs frühe Weltanschauung prägte. Er zeigte früh außergewöhnliche intellektuelle Fähigkeiten und war ein hervorragender Student.

Ellsberg besuchte die Cranbrook School in Michigan, wo er als Straight-A-Student glänzte und seine Mutter den Wunsch hegte, er solle Konzertpianist werden. Tragischerweise starb seine Mutter 1946 bei einem Autounfall, als Ellsberg am Steuer saß, ein traumatisches Ereignis, das ihn sein Leben lang prägte [81].

Nach seinem Abschluss an der Harvard University im Jahr 1952 mit summa cum laude in Wirtschaftswissenschaften studierte Ellsberg am King’s College, Cambridge, mit einem Woodrow Wilson Fellowship. Er kehrte nach Harvard zurück, um seinen PhD zu absolvieren, und entwickelte dabei wichtige Beiträge zur Entscheidungstheorie, einschließlich des berühmten „Ellsberg-Paradoxons“ [82].

5.2.2 Militärdienst und frühe Karriere bei RAND

Nach seinem Studium diente Ellsberg von 1954 bis 1957 als First Lieutenant im United States Marine Corps, wo er als Platoon Leader und Company Commander in der 2nd Marine Division fungierte [83]. Diese militärische Erfahrung gab ihm wichtige Einblicke in die Funktionsweise des Militärs und die Realitäten der nationalen Sicherheit.

1958 begann Ellsberg seine Arbeit bei der RAND Corporation, einem einflussreichen Think Tank, der eng mit dem US-Verteidigungsministerium zusammenarbeitete [84]. Bei RAND spezialisierte er sich auf Nuklearstrategie und arbeitete mit führenden Strategieexperten wie Herman Kahn zusammen. Seine Arbeit umfasste Beratung für den United States National Security Council und das Strategic Air Command.

Ellsbergs Zeit bei RAND gab ihm einen tiefen Einblick in die Entscheidungsfindung der nationalen Sicherheit und die Art und Weise, wie Regierungspolitik entwickelt und umgesetzt wurde. Diese Erfahrungen prägten sein Verständnis der Komplexität und oft der Widersprüche der amerikanischen Außenpolitik.

5.2.3 Vietnam-Engagement und wachsende Zweifel

In den 1960er Jahren wurde Ellsberg zunehmend in die US-Politik in Vietnam involviert. Er arbeitete im Pentagon und später in Vietnam selbst, wo er die Realitäten des Krieges aus erster Hand erlebte [85]. Diese Erfahrungen führten zu einer grundlegenden Veränderung seiner Ansichten über den Krieg und die amerikanische Außenpolitik.

Ellsbergs Transformation von einem Unterstützer zu einem Kritiker des Vietnam-Krieges war graduell, aber tiefgreifend. Er begann zu erkennen, dass die öffentlichen Aussagen der Regierung über den Krieg oft nicht mit den privaten Einschätzungen und Dokumenten übereinstimmten. Diese Erkenntnis führte zu einer wachsenden moralischen Krise und dem Gefühl, dass die amerikanische Öffentlichkeit über die wahre Natur des Krieges getäuscht wurde.

5.2.4 Die Pentagon Papers: Entstehung und Inhalt

Die Pentagon Papers, offiziell bekannt als „United States – Vietnam Relations, 1945–1967: A Study Prepared by the Department of Defense“, waren eine umfassende Studie der US-Beteiligung in Vietnam, die vom Verteidigungsminister Robert McNamara in Auftrag gegeben wurde [86]. Die Studie umfasste 7.000 Seiten und dokumentierte die Entscheidungsfindung der US-Regierung bezüglich Vietnam von 1945 bis 1967.

Ellsberg hatte als RAND-Mitarbeiter Zugang zu dieser klassifizierten Studie und erkannte ihre explosive Natur. Die Dokumente zeigten, dass aufeinanderfolgende US-Regierungen die amerikanische Öffentlichkeit und den Kongress systematisch über die Aussichten des Krieges, die Ziele der US-Politik und die Wahrscheinlichkeit des Erfolgs belogen hatten [87].

Die Pentagon Papers enthüllten, dass die Regierung früh erkannt hatte, dass der Krieg wahrscheinlich nicht gewonnen werden konnte, aber dennoch die Eskalation fortsetzte. Sie dokumentierten auch geheime Operationen und Planungen, die nie öffentlich diskutiert worden waren, einschließlich der Bombardierung von Laos und Kambodscha.

5.2.5 Die Entscheidung zur Veröffentlichung

Ende 1969 traf Ellsberg die schwerwiegende Entscheidung, die Pentagon Papers zu kopieren und zu veröffentlichen [88]. Diese Entscheidung war das Ergebnis eines langen Prozesses der moralischen Reflexion und der Überzeugung, dass die amerikanische Demokratie nur funktionieren könne, wenn die Bürger Zugang zu genauen Informationen über die Politik ihrer Regierung hätten.

Mit Hilfe seines ehemaligen RAND-Kollegen Anthony Russo kopierte Ellsberg heimlich mehrere Sätze der Dokumente. Zunächst versuchte er, sympathische Senatoren dazu zu bewegen, die Dokumente im Kongress zu veröffentlichen, wo sie durch die Speech or Debate Clause der Verfassung geschützt gewesen wären [89].

Als diese Bemühungen scheiterten, wandte sich Ellsberg an die Medien. Er kontaktierte Neil Sheehan von der New York Times, der die Bedeutung der Dokumente erkannte und eine umfassende Berichterstattung vorbereitete.

5.2.6 Veröffentlichung und rechtliche Konsequenzen

Am 13. Juni 1971 begann die New York Times mit der Veröffentlichung von Auszügen aus den Pentagon Papers [90]. Die Veröffentlichung führte zu einer sofortigen und intensiven Reaktion der Nixon-Administration, die eine einstweilige Verfügung erwirkte, um weitere Veröffentlichungen zu stoppen.

Dies war das erste Mal seit dem Bürgerkrieg, dass die US-Regierung erfolgreich eine große Zeitung daran hinderte, Informationen zu veröffentlichen. Der Fall ging schnell an den Supreme Court, der in der wegweisenden Entscheidung New York Times Co. v. United States entschied, dass die Regierung die „heavy presumption against prior restraint“ nicht überwinden konnte [91].

Ellsberg gab sich am 28. Juni 1971 öffentlich als Quelle der Leaks zu erkennen und stellte sich den Behörden [92]. Er wurde unter dem Espionage Act von 1917 angeklagt und sah einer möglichen Haftstrafe von 115 Jahren gegenüber.

5.2.7 Verfahrenseinstellung und Watergate-Verbindung

Ellsbergs Prozess nahm eine dramatische Wendung, als Beweise für Regierungsfehlverhalten und illegale Überwachung auftauchten [93]. Die Nixon-Administration hatte eine Einheit namens „White House Plumbers“ geschaffen, um weitere Leaks zu verhindern und Ellsberg zu diskreditieren. Diese Einheit brach in das Büro von Ellsbergs Psychiater ein, um kompromittierende Informationen zu finden.

Als diese und andere illegale Aktivitäten der Regierung aufgedeckt wurden, stellte Richter William Matthew Byrne Jr. im Mai 1973 alle Anklagen gegen Ellsberg ein [94]. Die Einstellung erfolgte aufgrund von „Regierungsfehlverhalten und illegaler Beweissammlung“, und Byrne stellte fest, dass die Integrität des Justizsystems durch die Handlungen der Regierung gefährdet worden war.

Die Aktivitäten der White House Plumbers führten direkt zu den Watergate-Einbrüchen und letztendlich zum Rücktritt von Präsident Nixon. Ellsbergs Fall war somit nicht nur ein wichtiger Präzedenzfall für Whistleblowing, sondern auch ein Katalysator für einen der größten politischen Skandale in der US-Geschichte.

5.2.8 Langfristige Auswirkungen und Vermächtnis

Die Pentagon Papers hatten tiefgreifende und dauerhafte Auswirkungen auf die amerikanische Politik und Gesellschaft. Sie trugen zur wachsenden öffentlichen Opposition gegen den Vietnam-Krieg bei und verstärkten das Misstrauen gegenüber der Regierung, das bereits durch andere Ereignisse der 1960er und frühen 1970er Jahre entstanden war [95].

Die Supreme Court-Entscheidung in New York Times Co. v. United States wurde zu einem der wichtigsten Präzedenzfälle für die Pressefreiheit in der US-Geschichte. Die Entscheidung stärkte das Prinzip, dass die Regierung eine sehr hohe Hürde überwinden muss, um die Veröffentlichung von Informationen durch die Presse zu verhindern [96].

Ellsbergs Fall etablierte auch wichtige Präzedenzfälle für zukünftige Whistleblower. Obwohl er letztendlich nicht verurteilt wurde, demonstrierte sein Fall sowohl die Risiken als auch die potenziellen Auswirkungen von Whistleblowing im Bereich der nationalen Sicherheit.

5.3 Karen Silkwood: Whistleblowing im privaten Sektor und die ultimativen Kosten

5.3.1 Persönlicher Hintergrund und frühe Jahre

Karen Gay Silkwood wurde am 19. Februar 1946 in Longview, Texas, geboren und wuchs in Nederland, Texas, auf [97]. Sie war eine hervorragende Schülerin, Mitglied der National Honor Society, und zeigte besondere Begabung in Chemie. Nach der High School erhielt sie ein Stipendium für das Lamar State College of Technology in Beaumont, Texas.

1965 brach Silkwood ihr Studium ab, um William Meadows zu heiraten, einen Arbeiter in der Ölindustrie. Das Paar bekam drei Kinder, aber die Ehe war von finanziellen Problemen und Meadows‘ außerehelichen Affären geplagt. 1972 ließ sich Silkwood scheiden und zog nach Oklahoma City, wo sie kurzzeitig als Krankenhaus-Angestellte arbeitete [98].

5.3.2 Anstellung bei Kerr-McGee und Gewerkschaftsaktivitäten

Im August 1972 wurde Silkwood als Metallographie-Labortechnikerin bei der Kerr-McGee Corporation in deren Cimarron Fuel Fabrication Site nahe Crescent, Oklahoma, eingestellt [99]. Die Anlage produzierte Plutonium-Pellets für Kernreaktoren, eine hochgefährliche Arbeit, die strenge Sicherheitsprotokolle erforderte.

Silkwood trat bald der Oil, Chemical & Atomic Workers Union (OCAW) bei und wurde schnell zu einer aktiven Gewerkschafterin. Im November 1972 nahm sie an einem Streik teil, um bessere Arbeitsbedingungen zu fordern. Kerr-McGee brach den Streik, indem sie Streikbrecher aus der Umgebung anheuerte und gleichzeitig eine Kampagne zur Entzertifizierung der Gewerkschaft startete [100].

Im August 1974 wurde Silkwood als erste Frau in das dreiköpfige Verhandlungskomitee der OCAW bei Kerr-McGee gewählt [101]. Diese Position gab ihr die Verantwortung für die Untersuchung von Gesundheits- und Sicherheitsfragen, eine Rolle, die ihre späteren Enthüllungen ermöglichte.

5.3.3 Entdeckung von Sicherheitsverstößen

In ihrer Rolle als Sicherheitsinspektorin entdeckte Silkwood zahlreiche Verstöße gegen Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften in der Kerr-McGee-Anlage [102]. Diese umfassten:

•Exposition der Arbeiter gegenüber gefährlichen Strahlungsmengen

•Defekte Atemschutzausrüstung

•Unsachgemäße Lagerung radioaktiver Materialien

•Unzureichende Dekontaminationseinrichtungen

•Fehlende oder falsch platzierte Plutonium-Bestände

Besonders alarmierend war Silkwoods Entdeckung von Qualitätskontrollbetrug. Sie fand heraus, dass Labortechniker Filzstifte verwendeten, um Risse in Röntgenbildern von Kontrollstab-Schweißnähten zu verdecken, und dass Computerdaten manipuliert wurden, um defekte Brennstäbe als akzeptabel erscheinen zu lassen [103].

5.3.4 Whistleblowing-Kampagne und AEC-Aussage

Im September 1974 reiste Silkwood mit zwei anderen Gewerkschaftsvertretern nach Washington, D.C., um sich mit Tony Mazzocchi, dem Legislativdirektor der OCAW, zu treffen [104]. Während dieses Treffens erfuhr Silkwood zum ersten Mal vollständig über die Gesundheitsrisiken von Plutonium-Exposition und die Verbindung zu Krebs.

Mazzocchi und Silkwood entwickelten eine Strategie, um die Sicherheitsprobleme bei Kerr-McGee öffentlich zu machen. Sie arrangierten, dass Atomwissenschaftler der University of Minnesota zu den Cimarron-Arbeitern sprechen sollten, um sie über die Gefahren ihrer Arbeit aufzuklären [105].

Am 27. September 1974 sagte Silkwood vor der Atomic Energy Commission (AEC) aus und behauptete, dass Sicherheitsstandards gelockert worden seien, um die Produktion zu steigern [106]. Sie legte Beweise für verschiedene Sicherheitsverstöße vor und argumentierte, dass die Arbeiter unnötigen Gesundheitsrisiken ausgesetzt seien.

5.3.5 Mysteriöse Kontamination

Anfang November 1974 ereignete sich eine Reihe mysteriöser Kontaminationsereignisse, die Silkwoods Leben dramatisch veränderten [107]. Am 5. November zeigte ein Routine-Selbsttest, dass sie mit fast 400-mal der gesetzlich zulässigen Menge an Plutonium kontaminiert war. Sie wurde in der Anlage dekontaminiert und nach Hause geschickt.

Am nächsten Morgen testete sie erneut positiv auf Kontamination, obwohl sie nur Büroarbeiten verrichtet hatte. Am 7. November war die Kontamination so schwer, dass sie kontaminierte Luft aus ihren Lungen ausatmete. Ein Health Physics Team begleitete sie nach Hause und fand Plutonium-Spuren auf verschiedenen Oberflächen, besonders im Badezimmer und Kühlschrank [108].

Die Quelle der Kontamination blieb mysteriös. Tests zeigten, dass das Plutonium aus einem Produktionsbereich stammte, zu dem Silkwood keinen Zugang hatte, was darauf hindeutete, dass sie absichtlich kontaminiert worden war [109]. Kerr-McGee behauptete, Silkwood habe sich selbst kontaminiert, um dem Unternehmen zu schaden.

5.3.6 Der mysteriöse Tod

Am 13. November 1974 nahm Silkwood an einem Gewerkschaftstreffen im Hub Cafe in Crescent teil [110]. Sie hatte einen Ordner, ein Spiralnotizblock und ein Paket mit Dokumenten bei sich, die sie einem New York Times-Journalisten und einem Gewerkschaftsvertreter übergeben wollte. Zeugen berichteten, dass sie verängstigt wirkte und sagte, sie habe Beweise für Qualitätskontrollbetrug.

Um 19:10 Uhr verließ Silkwood das Treffen in ihrem weißen Honda Civic und fuhr in Richtung Oklahoma City. Weniger als 30 Minuten später wurde ihr Körper in ihrem zerstörten Auto gefunden, 7,3 Meilen vom Cafe entfernt [111]. Das Auto war von der linken Straßenseite abgekommen, über einen Grasstreifen gefahren und gegen die Betonwand eines Durchlasses geprallt.

5.3.7 Kontroverse um die Todesumstände

Die offiziellen Ermittlungen der Oklahoma Highway Patrol kamen zu dem Schluss, dass Silkwood am Steuer eingeschlafen war [112]. In ihrem Blut wurden 0,35 Milligramm Methaqualone (Quaalude) gefunden, eine Menge, die als therapeutische Dosis galt, aber potenziell schläfrig machen konnte.

Die Gewerkschaft beauftragte jedoch einen unabhängigen Unfall-Ermittler, A.O. Pipkin Jr., der zu anderen Schlussfolgerungen kam [113]. Pipkin stellte fest, dass das Lenkrad seitlich verbogen war, was darauf hindeutete, dass Silkwood zum Zeitpunkt des Aufpralls wach war und versucht hatte, die Kontrolle zu behalten. Er fand auch Beweise dafür, dass das Auto möglicherweise von hinten gerammt worden war.

Besonders mysteriös war das Verschwinden der Dokumente, die Silkwood bei sich gehabt hatte. Obwohl Zeugen bestätigten, dass sie wichtige Papiere bei sich hatte, wurden keine solchen Dokumente im Auto gefunden [114].

5.3.8 Rechtliche Konsequenzen und Zivilklage

Silkwoods Familie verklagte Kerr-McGee wegen der Plutonium-Kontamination, die sie erlitten hatte [115]. Der Fall wurde zu einem wichtigen Präzedenzfall für die Haftung von Unternehmen bei Strahlenexposition. 1979 sprach eine Jury der Familie 10,5 Millionen Dollar Schadenersatz zu, das größte Urteil seiner Art zu dieser Zeit.

Kerr-McGee legte Berufung ein, und der Fall ging durch verschiedene Gerichtsinstanzen. Schließlich einigte sich das Unternehmen 1986 auf einen Vergleich von 1,38 Millionen Dollar, ohne Schuld einzugestehen [116]. Obwohl der Betrag geringer war als das ursprüngliche Urteil, war der Fall wichtig für die Etablierung der Unternehmenshaftung bei Strahlenexposition.

5.3.9 Kulturelle Auswirkungen und Vermächtnis

Silkwoods Geschichte wurde 1983 in dem Film „Silkwood“ mit Meryl Streep in der Hauptrolle verfilmt [117]. Der Film, der für fünf Academy Awards nominiert wurde, brachte Silkwoods Geschichte einem breiteren Publikum nahe und trug zur öffentlichen Aufmerksamkeit für Arbeitnehmerschutz in der Nuklearindustrie bei.

Silkwoods Fall hatte wichtige Auswirkungen auf die Entwicklung von Whistleblower-Schutzgesetzen und Arbeitnehmerschutz in gefährlichen Industrien. Ihr Fall demonstrierte sowohl die Notwendigkeit als auch die Gefahren von Whistleblowing im privaten Sektor und zeigte, dass Whistleblower nicht nur rechtliche, sondern auch physische Risiken eingehen können [118].

Die Frage, ob Silkwood ermordet wurde oder bei einem Unfall starb, bleibt ungelöst. Unabhängig von den genauen Umständen ihres Todes bleibt ihr Fall ein mächtiges Symbol für die Risiken, die Whistleblower eingehen, und die Bedeutung des Schutzes von Personen, die Missstände aufdecken.

5.4 Vergleichende Analyse der Fälle

Die Fälle von Chelsea Manning, Daniel Ellsberg und Karen Silkwood illustrieren verschiedene Aspekte und Epochen des Whistleblowing und bieten wichtige Einblicke in die Entwicklung der rechtlichen, sozialen und ethischen Dimensionen dieses Phänomens [119].

Zeitliche Entwicklung: Die drei Fälle spannen einen Zeitraum von über vier Jahrzehnten ab, von Ellsberg in den 1970ern über Silkwood in den 1970ern bis zu Manning in den 2010ern. Diese zeitliche Spanne zeigt sowohl die Kontinuität als auch die Entwicklung der Herausforderungen, denen sich Whistleblower gegenübersehen.

Sektorale Unterschiede: Während Ellsberg und Manning im Bereich der nationalen Sicherheit handelten, war Silkwood im privaten Sektor tätig. Diese Unterschiede verdeutlichen, dass Whistleblowing-Probleme nicht auf den öffentlichen Sektor beschränkt sind, sondern auch in der Privatwirtschaft auftreten können.

Technologische Dimensionen: Mannings Fall zeigt, wie moderne Technologie sowohl die Möglichkeiten für Whistleblowing als auch die Konsequenzen dramatisch verändert hat. Während Ellsberg physisch Dokumente kopieren musste, konnte Manning massive Datenmengen digital übertragen.

Rechtliche Entwicklungen: Die unterschiedlichen rechtlichen Ergebnisse in den drei Fällen – Ellsbergs Freispruch, Silkwoods posthumer Zivilprozess und Mannings Verurteilung und spätere Begnadigung – zeigen die Inkonsistenz und Entwicklung der rechtlichen Behandlung von Whistleblowern.

Persönliche Kosten: Alle drei Fälle demonstrieren die enormen persönlichen Kosten des Whistleblowing, von Ellsbergs jahrelangem rechtlichen Kampf über Mannings Gefängniszeit bis zu Silkwoods ultimativem Opfer ihres Lebens.

6. Rechtliche und ethische Spannungsfelder

6.1 Das Grundspannungsfeld: Meinungsfreiheit versus Staatsgeheimnisse

Das Spannungsfeld zwischen Meinungsfreiheit und dem Schutz von Staatsgeheimnissen bildet den Kern der Whistleblower-Debatte und berührt fundamentale Fragen über die Natur der Demokratie, die Grenzen staatlicher Macht und die Rechte der Bürger [120]. Dieses Spannungsfeld ist nicht neu, hat aber durch die technologischen Entwicklungen des 21. Jahrhunderts und die zunehmende Komplexität der nationalen Sicherheit neue Dimensionen erhalten.

Die Meinungsfreiheit, wie sie in der Ersten Verfassungsergänzung der USA und ähnlichen Bestimmungen in anderen demokratischen Verfassungen verankert ist, wird traditionell als eines der fundamentalsten Rechte in einer freien Gesellschaft betrachtet [121]. Das Bundesverfassungsgericht in Deutschland hat die Meinungsfreiheit als „schlechthin konstituierend“ für die freiheitliche Demokratie bezeichnet, da sie „die ständige geistige Auseinandersetzung“ ermöglicht, „den Kampf der Meinungen“, der das „Lebenselement“ der Demokratie ist [122].

Gleichzeitig haben Staaten seit jeher argumentiert, dass bestimmte Informationen geheim gehalten werden müssen, um die nationale Sicherheit, die öffentliche Ordnung und andere wichtige Interessen zu schützen. Diese Geheimhaltungsinteressen sind nicht per se illegitim; sie können durchaus wichtige und berechtigte Zwecke verfolgen, wie den Schutz von Menschenleben, die Wahrung diplomatischer Beziehungen oder die Verhinderung von Terroranschlägen [123].

6.2 Verfassungsrechtliche Grundlagen der Meinungsfreiheit

6.2.1 Das deutsche Grundgesetz und die Sonderrechtslehre