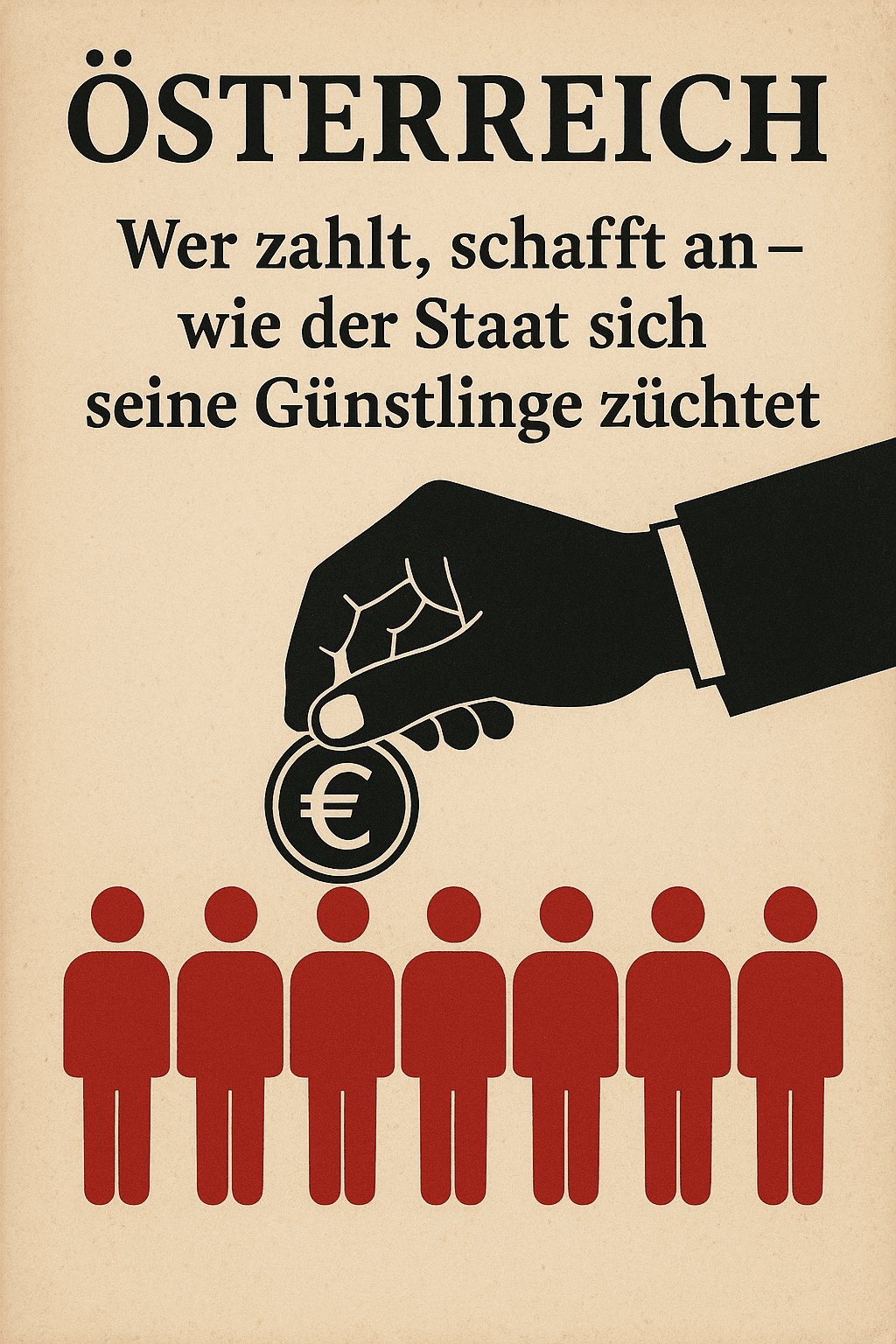

Ein kritischer Blick auf die stille Loyalität in Österreichs öffentlichem System.

Österreich liebt seinen Staat - und der Staat liebt sich selbst. Rund 800.000 Menschen stehen direkt in Diensten des Staates: Lehrer, Richter, Beamte, Pflegekräfte, Polizisten, Mitarbeiter staatsnaher Betriebe. Zählt man Pensionisten, Fördernehmer, Subventionsempfänger, Wissenschaftler oder staatsfinanzierte Medienhäuser dazu, wird klar: Ein beachtlicher Teil der Gesellschaft lebt direkt oder indirekt von öffentlichen Mitteln.

Das wäre an sich nicht verwerflich - gäbe es nicht ein wachsendes Problem: Staatliche Abhängigkeit erzeugt Loyalität. Und Loyalität erzeugt Schweigen. Wo kritische Distanz notwendig wäre, herrschen oft Anpassung, Selbstzensur oder freundliches Wegsehen.

Günstlingswesen auf leisen Sohlen

Wir sprechen nicht von Korruption im klassischen Sinn. Es geht um ein System der strukturellen Abhängigkeit, das still, effizient und demokratisch abgesichert funktioniert. Die Frage lautet: Wie frei ist eine Gesellschaft, in der der Staat nicht nur Gesetze erlässt, sondern auch die Mehrheit ihrer Meinungsführer, Kontrolleure und Experten finanziert?

Fall 1: Die Schule als Wertefabrik

Lehrerinnen und Lehrer gelten als Rückgrat der Republik - und als loyale Diener des Staates. Sie werden verbeamtet, genießen Jobsicherheit und eine solide Altersvorsorge. Aber: Wer mit der Parteilinie kollidiert, steht schnell unter Druck. Ein falscher Kommentar im Unterricht oder auf Social Media, und die Bildungsdirektion meldet sich.

Kritik am Schulsystem, an ideologischen Bildungsinhalten oder politischen Kampagnen (Stichwort: „Demokratiebildung") wird intern oft gemieden. Wer zahlt, schafft an - das gilt auch im Klassenzimmer.

Fall 2: Wissenschaft mit Maulkorb

Offiziell ist die Wissenschaft frei. Inoffiziell ist sie es nur, solange sie dem politisch gewünschten Narrativ folgt. Die meisten Forschungsprojekte sind abhängig von staatlichen Förderungen - FWF, Stadt Wien, EU-Töpfe. Wer Forschungsgelder will, schreibt, was ins Förderprofil passt. Migration, Klima, Gender - alles ist willkommen, solange es der „richtigen Haltung" entspricht.

Ein Beispiel: Kritische Forschung zur Integrationspolitik? Kaum förderbar. Kritik am Gesundheitssystem nach Corona? Politisch heikel. Viele Forscher schweigen - aus Angst vor Förderverlust oder akademischem Ausschluss.

Fall 3: Die Justiz als Regierungsorgan?

Richter und Staatsanwälte sind formal unabhängig. Doch ihre Karrieren hängen vom Justizministerium ab - also vom politischen Apparat. Wer aufsteigt, entscheidet die Politik. Deutlich sichtbar wurde das in der Causa rund um den Obersten Gerichtshof (OGH), wo parteipolitische Einflussnahme zuletzt mehrfach Thema war.

Wer glaubt, Richter seien völlig immun gegen subtile Loyalitätsmuster, unterschätzt das System. Man beißt nicht die Hand, die über die eigene Beförderung entscheidet.

Fall 4: Staatsnahe Medien und Förderorgien

Der ORF, jahrelang als halb-staatliches Medienhaus positioniert, ist inzwischen vollständig gebührenfinanziert - direkt aus einer Haushaltsabgabe. Viele Print- und Online-Medien sind zusätzlich von Regierungsinseraten und Förderungen abhängig. Kritik an Regierung oder Behörden? Möglich, aber wohldosiert.

So entsteht eine Art „Förderjournalismus": nicht gekauft, aber gehalten.

Fall 5: Die Pension als stilles Band

Ein Thema, über das kaum jemand spricht: Pensionisten als Wählerarmee des Systems. Wer auf eine staatliche Pension angewiesen ist, wählt tendenziell stabilitätsorientiert - also systemerhaltend. Das erklärt zum Teil die politische Macht der älteren Generation in Österreich. Kritik an Rentenprivilegien? Politisch tabu.

Was bleibt: ein Klima der stillen Zustimmung

In Österreich herrscht selten offene Zensur. Stattdessen wirkt ein viel subtilerer Mechanismus: ökonomische Loyalität. Der Staat hat ein Netz aus Sicherheiten, Förderungen, Anstellungen und Ruhestandsversprechen gesponnen, das große Teile der Gesellschaft durchzieht. Die Folge: Kritik wird leise, Dissens verebbt, Konformität wächst.

Was tun?

Wer dieses System ernsthaft hinterfragen will, braucht Mut - und Alternativen.

- Forschungsunabhängigkeit durch private Stiftungen.

- Richterwahl durch unabhängige Gremien statt durch Ministerien.

- Ein Ende der Regierungsinserate in Medien.

- Mehr Raum für nonkonforme Stimmen im Bildungsbereich.

Demokratie lebt von Reibung, nicht von Harmonie. Und Freiheit beginnt dort, wo man auch gegen den eigenen Geldgeber aufstehen kann.

🧱 „Partei oder Parkbank - warum Unabhängigkeit im Staatsdienst teuer ist"

Einblicke in die stillen Machtmechanismen österreichischer Institutionen

Vorspann

In Österreich braucht niemand ein Parteibuch - offiziell. Doch wer Karriere im Staatsdienst machen will, merkt rasch: Ohne Nähe zu Partei oder Gewerkschaft bleibt man oft außen vor. Es ist ein System, das nicht durch Gesetze funktioniert, sondern durch Gewohnheit, Netzwerke und Angst vor Isolation. Und kaum jemand spricht offen darüber. Bis jetzt.

„Ich hätte den Job bekommen - wenn ich in der richtigen Fraktion gewesen wäre."

(Zitat: Beamtin, Landesverwaltung)

Sie war Top-Kandidatin, das Auswahlverfahren formell neutral. Doch intern hatte längst jemand den Zuschlag - ein Mann mit engem Draht zur Fraktion der Mehrheitspartei im Bundesland. „Ich war fachlich besser." „Aber mein Bewerberprofil passte politisch nicht", sagt sie heute. Ihren Namen will sie nicht nennen, um ihre Karriere nicht endgültig zu gefährden.

„Du brauchst kein Parteibuch - aber du solltest wissen, wo du stehst."

(Zitat: Leiter einer Bezirkshauptmannschaft)

Er selbst ist parteilos, betont er. Doch das sei nur möglich, weil er „nie auffällt". Kritik nach außen? Unmöglich. „Wenn du dich öffentlich gegen Landespolitik stellst, bist du erledigt." „Es schaut dir dann keiner mehr den Rücken frei." Viele Kollegen seien aus Angst in der Gewerkschaft - nicht aus Überzeugung.

„Parteibuchwirtschaft gibt es nicht mehr?" „Das glaubt ihr wirklich?" "

(Zitat: Personalreferent eines staatsnahen Betriebs)

Der Mann hat über 20 Jahre lang in der Personalabteilung gearbeitet. Postenbesetzungen? „Es läuft immer gleich: Die Fraktionen melden ihre Leute, der Rest ist Inszenierung." Besonders in den höheren Etagen sei die Auswahl längst vorentschieden. „Wenn ein Ministerium mitreden darf, reden alle mit - und am Schluss sitzt der drin, der ins System passt."

„Gewerkschaftsmitglied? Natürlich. Ich will keinen Ärger, wenn was passiert."

(Zitat: Lehrerin, Sekundarstufe)

Sie sei nicht ideologisch, sagt sie. Aber sie sei in der Gewerkschaft - „weil ich nicht riskieren will, im Regen zu stehen, wenn ein Elternteil mich anzeigt oder ich mit der Direktion Probleme bekomme." Die Gewerkschaft gebe Rechtsschutz, Rückhalt, Zugang zu internen Informationen. „Es ist wie eine Versicherung - du brauchst sie, damit du Ruhe hast."

„Als Richter musst du doppelt vorsichtig sein. Wer glaubt, wir seien unabhängig, lebt in der Theorie."

(Zitat: Richter, Landesgericht)

Richterinnen und Richter sind in Österreich formal unabhängig. Doch Beförderungen und Zuweisungen hängen vom Justizministerium ab. „Ich habe erlebt, dass Kollegen mit parteinaher Vergangenheit deutlich schneller aufgestiegen sind - auch wenn sie fachlich nicht brilliert haben." Er selbst sagt, er bleibe bewusst zurückhaltend: „Ich mache meinen Job." „Aber keine Wellen."

Strukturelle Loyalität statt offener Zensur

Was diese Zitate zeigen: Österreichs Staatsdienst lebt nicht von Einschüchterung, sondern von Anpassung. Das System braucht keine offizielle Vorgabe, keine politische Direktive. Die Menschen zensieren sich selbst. Aus Angst, den Aufstieg zu verpassen. Aus Sorge, in Konflikte zu geraten. Aus einem tief verinnerlichten Gefühl: Wer stört, fliegt raus.

Faktischer Druck, strukturelle Abhängigkeit

- Gewerkschaften dominieren Personalvertretungen - etwa die GÖD (ÖVP-nah) im Beamtenbereich oder younion (SPÖ-nah) im kommunalen Dienst.

- Staatsnahe Betriebe wie ÖBB, ASFINAG, BIG und ORF gelten als besonders durchdrungen von parteipolitischem Einfluss.

- Laut Studien wurden 60 % der Führungsposten in staatsnahen Betrieben zwischen 1995 und 2010 parteinah besetzt (Quelle: OZP Journal, Uni Innsbruck).

Was müsste sich ändern?

- Offene Postenbesetzungen mit anonymisierten Verfahren

- Klare Trennung von Politik und Verwaltung

- Unabhängige Gremien für Richter- und Vorstandsernennungen

- Förderung von parteilosen Personalvertretungen

- Whistleblower-Schutz für interne Kritik

Fazit: Loyalität ist kein Zufall - sie ist System.

Wer heute im Staatsdienst Karriere machen will, muss oft nicht mehr als Parteimitglied geführt werden. Es reicht, die richtigen Kontakte zu pflegen, zu schweigen, wo Kritik notwendig wäre - und zu lächeln, wenn Ideologie zur Vorschrift wird. Das ist gefährlich. Nicht nur für die Betroffenen, sondern für die Demokratie als Ganzes.

Denn ein Staat, der sich seine Beamtenschaft loyal hält - mit Sicherheiten, Netzwerken und stiller Drohung -, erzeugt keine öffentliche Verwaltung, sondern ein System der Selbstreproduktion. Und das hat mit Freiheit nichts mehr zu tun.

„Ich hatte nie eine Chance - weil ich niemanden kannte"

Ein persönlicher Erfahrungsbericht aus dem öffentlichen Dienst

Von: Anonym

Die Bewerbung, die nie gelesen wurde

Ich erinnere mich noch genau an meine erste Bewerbung im öffentlichen Dienst. Ich hatte gerade mein Studium abgeschlossen, mehrere Praktika gemacht und war hochmotiviert, in der Verwaltung mitzugestalten. Die Ausschreibung passte perfekt zu meinem Profil. Ich war überzeugt: „Das wird was."

Aber dann kam - nichts. Keine Rückmeldung. Nicht einmal eine Absage. Zwei Monate später erfuhr ich durch Zufall, dass der Posten längst vergeben war. An jemanden, dessen Vater im Ministerium arbeitete. Und das war erst der Anfang.

Der lange Weg durch ein geschlossenes System

Über die Jahre hinweg habe ich es mehrfach versucht: neue Bewerbungen, neue Hoffnungen. Immer mit dem gleichen Ergebnis. Ich erfüllte die fachlichen Kriterien. Aber ich kannte niemanden. Keine Partei, keine Lobby, kein Onkel im Kabinett.

Einmal wurde ich sogar zum Hearing eingeladen. Ich dachte, jetzt ist es so weit. Doch im Raum war schnell klar, dass die Entscheidung längst gefallen war. Die Fragen wirkten pro forma, der Ton reserviert. Später wurde mir inoffiziell zugetragen: „Die Stelle war politisch gewünscht." Man hatte mich nur eingeladen, weil es „gesetzlich notwendig" sei.

Qualifikation zweitrangig, Beziehung entscheidend

Was mich besonders frustriert hat: Ich habe Kolleg:innen kennengelernt, die verzweifeln. Hochqualifiziert, engagiert - aber außen vor, weil sie kein „richtiges" Parteibuch haben. Gleichzeitig sah ich, wie andere mit minimaler Erfahrung auf Schlüsselpositionen befördert wurden. Nicht, weil sie besser waren. Sondern weil sie besser vernetzt waren.

Was das mit einem macht

Irgendwann stellt man sich nicht mehr die Frage: „Bin ich gut genug?" - sondern: „Warum tue ich mir das an?"

Ich habe den öffentlichen Dienst schließlich verlassen. Nicht, weil ich wollte. Sondern weil ich gemerkt habe, dass Leistung allein hier nicht zählt.

Warum ich trotzdem anonym bleibe

Ich schreibe das anonym, weil ich weiß, wie das System reagiert. Kritiker:innen werden belächelt oder gebrandmarkt. Aber ich hoffe, dass mein Bericht zeigt: Es geht nicht um Einzelfälle. Es geht um ein strukturelles Problem.

Freunderlwirtschaft frisst Vertrauen, Motivation - und langfristig die Qualität unserer Verwaltung.

Transparenz, Objektivität und faire Chancen sollten keine Wunschvorstellungen sein. Sie sollten die Basis eines funktionierenden Staates sein.