Einleitung: Wenn der Körper flüstert und die Seele antwortet

Anna sitzt am Küchentisch. Vor ihr eine halbleere Tasse Tee, der längst kalt geworden ist. Seit Monaten kämpft sie mit Erschöpfung, ständigen Erkältungen und diffusen Schmerzen. Die Ärzte finden keine eindeutige Ursache. „Vielleicht ist es nur der Stress“, sagt jemand beiläufig.

Nur der Stress.

Doch für Anna fühlt es sich nicht „nur“ so an. Es fühlt sich an wie ein unsichtbares Netz, das ihren Körper und ihren Geist fesselt. Sie hat das Gefühl, als hätte ihr Körper vergessen, wie Heilung funktioniert.

Eines Tages überwindet sie sich, den Schritt in eine psychologische Praxis zu gehen. Keine Pille, keine Spritze – nur ein Raum, ein Mensch, der zuhört. Dort lernt sie, ihre Ängste auszusprechen, ihre innere Anspannung wahrzunehmen und wieder zu atmen – nicht nur mit den Lungen, sondern mit dem ganzen Körper.

Nach einigen Wochen bemerkt sie Veränderungen. Sie schläft tiefer. Die Erkältungen werden seltener. Ihre Energie kehrt langsam zurück. Es ist kein Wunder geschehen – sondern etwas, das tief in ihr schon immer da war: ihre Selbstheilungskräfte.

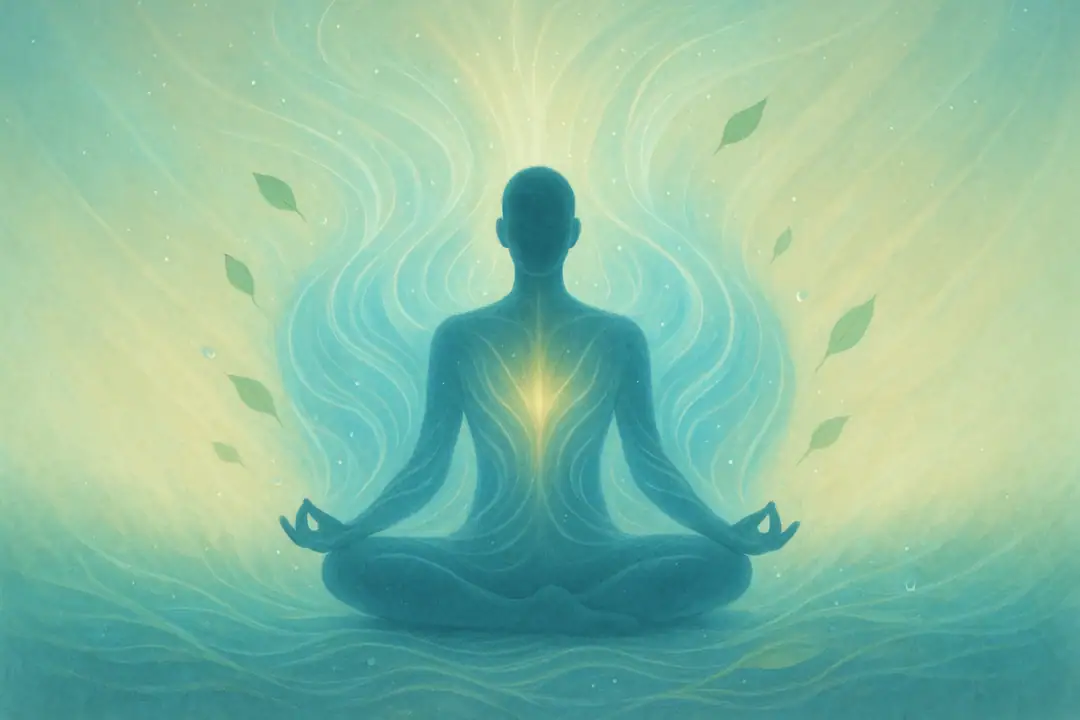

Die stille Kraft in dir – und wie du sie weckst

Dein Körper ist ein Meisterwerk. Er heilt Wunden, bekämpft Krankheitserreger und passt sich neuen Herausforderungen an – oft ohne, dass du es bemerkst. Diese Fähigkeit nennt man Selbstheilung. Doch manchmal geraten diese Kräfte ins Stocken. Stress, Angst oder Traurigkeit legen sich wie ein Schleier darüber. Hier kommen psychologische Therapeuten ins Spiel – als Wegbegleiter zurück zu deiner inneren Kraft.

1. Körper und Geist – eine untrennbare Einheit

- Stress schwächt das Immunsystem: Dauerstress erhöht Cortisol, was Entzündungen fördert.

- Positive Emotionen wirken heilend: Hoffnung, Freude und Sicherheit regen das Immunsystem an.

- Psychoneuroimmunologie: die Wissenschaft hinter der Verbindung von Psyche und körperlicher Abwehr.

Dein Heilungsprozess beginnt oft nicht im Körper – sondern im Kopf.

2. Was bedeutet Selbstheilung wirklich?

Selbstheilung ist die Fähigkeit deines Körpers, Gleichgewicht wiederherzustellen, z. B.:

- Wundheilung

- Infektabwehr

- Regeneration nach Belastung

- Zell- und DNA-Reparatur

Diese Prozesse laufen rund um die Uhr – und sie funktionieren besser, wenn seelische Belastungen sinken.

3. Warum psychologische Therapeuten ein Schlüssel sein können

Therapeuten helfen, mentale Hindernisse zu lösen, die die Heilung bremsen:

- Gesprächstherapie: Druck abbauen, Klarheit gewinnen.

- Kognitive Verhaltenstherapie: negative Gedankenmuster verändern.

- Achtsamkeit & Meditation: Entspannungsreaktionen aktivieren.

- Traumatherapie: tiefe seelische Spannungen auflösen.

4. Psychotherapie + Selbstheilung = verstärkte Wirkung

Psychologische Unterstützung wirkt wie ein Katalysator:

- Bessere Stressbewältigung → weniger Cortisol → stärkeres Immunsystem

- Klarere Gedanken → mehr Motivation zu gesunden Gewohnheiten

- Gefühl von Sicherheit → Körper schaltet auf „Heilung“ statt „Überleben“

5. Fünf einfache Schritte für deinen Alltag

- Tief atmen – täglich 5–10 Minuten Bauchatmung.

- Ausreichend schlafen – 7–9 Stunden für Zellreparatur.

- Sanft bewegen – Spazierengehen, Yoga, leichtes Training.

- Heilsam essen – Gemüse, Obst, gesunde Fette, Wasser.

- Kontakte pflegen – soziale Nähe stärkt Abwehrkräfte.

6. Wann Hilfe besonders wichtig ist

- Chronischer Stress oder Burn-out

- Langanhaltende Krankheiten ohne Fortschritt

- Psychosomatische Beschwerden (z. B. Reizdarm, Spannungskopfschmerz)

- Unverarbeitete Traumata

7. Hoffnung als Heilungsbooster

Hoffnung ist kein Wunschdenken, sondern ein biologischer Wirkstoff: Sie beeinflusst Hormone, Immunzellen und dein Verhalten. Psychologische Unterstützung hilft dir, diese Hoffnung lebendig zu halten – selbst in schwierigen Zeiten.

8. Fazit – Dein Weg beginnt heute

Selbstheilungskräfte sind keine Magie, sondern ein Teil deiner Biologie. Mit psychologischer Begleitung kannst du Stress reduzieren, Blockaden lösen und deinem Körper die besten Bedingungen geben, um zu heilen.

Du musst diesen Weg nicht allein gehen. Jede Unterstützung, jeder kleine Schritt zählt – und kann der Beginn einer großen Veränderung sein.