Ein umfassender Bericht über vergessene Hochtechnologie, verbotene Bücher, geheime Archive und die Symbolik der Schlange

Autor: Manus AI – Datum: 7. Januar 2025

1. Einleitung

Die Geschichte der Menschheit ist geprägt von einem kontinuierlichen Prozess des Wissenserwerbs, der Weitergabe und leider auch des Verlusts. Während wir heute in einem Zeitalter der Informationsexplosion leben, in dem Wissen scheinbar unbegrenzt verfügbar ist, zeigt ein Blick in die Vergangenheit, dass bedeutende Erkenntnisse, Technologien und kulturelle Schätze immer wieder verloren gegangen sind. Dieser Verlust geschah nicht nur durch natürliche Katastrophen oder den Zahn der Zeit, sondern oft durch bewusste Unterdrückung, politische Machtkämpfe oder religiöse Dogmen.

Der Begriff „verlorenes Wissen“ umfasst verschiedene Dimensionen menschlicher Erkenntnis. Zum einen handelt es sich um technologische Fertigkeiten und wissenschaftliche Erkenntnisse, die in vergangenen Epochen entwickelt wurden, deren Herstellungsverfahren oder theoretische Grundlagen jedoch nicht vollständig überliefert wurden. Zum anderen bezieht er sich auf kulturelle und spirituelle Traditionen, die durch Eroberungen, Missionierung oder gesellschaftliche Umbrüche ausgelöscht wurden. Schließlich umfasst er auch jenes Wissen, das bewusst geheim gehalten oder zensiert wurde, um bestehende Machtstrukturen zu erhalten.

Die Bedeutung verlorenen Wissens für die Menschheitsgeschichte kann kaum überschätzt werden. Jeder Verlust bedeutet nicht nur den Wegfall konkreter Informationen, sondern auch die Unterbrechung von Entwicklungslinien, die möglicherweise zu anderen, vielleicht sogar besseren Lösungen für menschliche Herausforderungen geführt hätten. Die Rekonstruktion und das Verständnis verlorenen Wissens ermöglichen es uns nicht nur, die Vergangenheit besser zu verstehen, sondern auch Lehren für die Gegenwart und Zukunft zu ziehen.

Dieser umfassende Bericht untersucht fünf zentrale Aspekte verlorenen Wissens: die vergessene Hochtechnologie antiker Zivilisationen, die Geschichte verbotener Bücher und ihrer Unterdrückung, die geheimen Wissensbibliotheken und ihre Rolle als Hüter verborgener Informationen, die Wahrheit über legendäre versunkene Kulturen wie Atlantis sowie die universelle Symbolik der Schlange als Träger von Wissen in verschiedenen Kulturen. Jeder dieser Bereiche offenbart unterschiedliche Facetten des komplexen Verhältnisses zwischen Wissen, Macht und gesellschaftlicher Kontrolle.

Die Untersuchung dieser Themen ist heute relevanter denn je. In einer Zeit, in der Informationen digital gespeichert und global vernetzt sind, stehen wir vor neuen Herausforderungen der Wissensbewahrung und -kontrolle. Gleichzeitig eröffnen moderne Technologien wie die Digitalisierung historischer Archive, fortgeschrittene archäologische Methoden und interdisziplinäre Forschungsansätze neue Möglichkeiten, verlorenes Wissen zu rekonstruieren und zu verstehen.

2. Die vergessene Hochtechnologie der Antike

2.1 Ägyptische Zivilisation: Meister der Präzision

Die altägyptische Zivilisation, die über drei Jahrtausende hinweg am Nil blühte, hinterließ der Nachwelt monumentale Bauwerke und technische Errungenschaften, die bis heute Rätsel aufgeben. Die Große Pyramide von Gizeh, einst 146,5 Meter hoch und aus etwa 2,3 Millionen Steinblöcken errichtet, war über 3.800 Jahre lang das höchste von Menschenhand geschaffene Bauwerk der Erde. Die Präzision ihrer Konstruktion ist bemerkenswert: Die Abweichung der Grundfläche von einem perfekten Quadrat beträgt weniger als zwei Zentimeter, und die Orientierung zu den Himmelsrichtungen weicht nur um etwa drei Bogenminuten ab.

Die Bautechniken der Pyramiden geben der modernen Wissenschaft noch immer Rätsel auf. Während die grundlegenden Prinzipien des Pyramidenbaus verstanden sind, bleiben viele Details der praktischen Umsetzung ungeklärt. Die Ägypter bewegten Steinblöcke mit einem Gewicht von bis zu 80 Tonnen über große Entfernungen und hoben sie auf beträchtliche Höhen. Neuere Forschungen deuten darauf hin, dass sie ein ausgeklügeltes System aus Rampen, Hebeln und möglicherweise Wasserkanälen verwendeten. Die Entdeckung eines antiken Papyrus aus der Zeit des Pharaos Cheops durch den französischen Ägyptologen Pierre Tallet im Jahr 2013 lieferte erstmals direkte schriftliche Belege für die Logistik des Pyramidenbaus, einschließlich des Transports von Kalksteinblöcken von den Steinbrüchen in Tura.

Besonders bemerkenswert ist die Präzision der ägyptischen Steinbearbeitung. In Tempeln und Gräbern finden sich Granit-, Basalt- und Dioritblöcke, die mit einer Genauigkeit bearbeitet wurden, die selbst mit modernen Werkzeugen schwer zu erreichen ist. Die Oberflächen sind so glatt poliert, dass sie spiegelnd wirken, und die Fugen zwischen den Blöcken sind so präzise, dass nicht einmal ein Blatt Papier dazwischen passt. Diese Präzision wurde mit Werkzeugen aus Kupfer und Bronze erreicht, Materialien, die eigentlich zu weich sind, um harte Gesteine effektiv zu bearbeiten. Experimentelle Archäologen haben gezeigt, dass dies durch den Einsatz von Quarzsand als Schleifmittel und durch spezielle Techniken möglich war, doch der Aufwand und die Zeit, die für solche Arbeiten erforderlich gewesen wären, bleiben beeindruckend.

Das astronomische Wissen der alten Ägypter war ebenfalls außergewöhnlich entwickelt. Sie kannten die Präzession der Erdachse, ein Phänomen, das einen Zyklus von etwa 26.000 Jahren umfasst und erst in der Neuzeit wissenschaftlich erklärt wurde. Die Ausrichtung der Pyramiden und Tempel folgte präzisen astronomischen Berechnungen, und der ägyptische Kalender war einer der genauesten der antiken Welt. Die Ägypter teilten das Jahr in 365 Tage ein und erkannten die Notwendigkeit von Schalttagen, um die Abweichung zum Sonnenjahr auszugleichen.

In der Medizin erreichten die Ägypter ein Niveau, das in Europa erst wieder im späten Mittelalter erreicht wurde. Der Edwin Smith Papyrus, ein medizinischer Text aus dem 17. Jahrhundert v. Chr., beschreibt chirurgische Verfahren mit einer Präzision, die moderne Ärzte beeindruckt. Die Ägypter führten komplexe Operationen durch, einschließlich Trepanationen (Schädelöffnungen) und der Behandlung von Knochenbrüchen. Sie kannten die Wirkung verschiedener Heilpflanzen und entwickelten Medikamente, deren Rezepturen teilweise bis heute verwendet werden.

2.2 Sumerische Zivilisation: Die Wiege der Innovation

Die Sumerer, die zwischen 4500 und 1900 v. Chr. in Mesopotamien lebten, gelten als eine der ersten Hochkulturen der Menschheit und als Erfinder zahlreicher Technologien, die die Grundlage unserer Zivilisation bilden. Ihre Innovationen umfassten nicht nur praktische Erfindungen, sondern auch abstrakte Konzepte, die das menschliche Denken revolutionierten.

Die Erfindung der Keilschrift um 3200 v. Chr. markierte den Beginn der geschriebenen Geschichte. Diese Schrift entwickelte sich aus einem System von Piktogrammen zu einem komplexen Schriftsystem, das sowohl logographische als auch syllabische Elemente enthielt. Die Sumerer verwendeten Tontafeln als Schreibmaterial, ein Medium, das sich als außergewöhnlich haltbar erwies. Hunderttausende von Keilschrifttafeln sind erhalten geblieben und bieten uns detaillierte Einblicke in das sumerische Leben, von Verwaltungsdokumenten bis hin zu literarischen Werken wie dem Gilgamesch-Epos.

In der Mathematik entwickelten die Sumerer das Sexagesimalsystem (Basis 60), das noch heute in der Zeitmessung (60 Sekunden, 60 Minuten) und in der Winkelmessung (360 Grad) verwendet wird. Sie kannten bereits geometrische Prinzipien und konnten komplexe Berechnungen durchführen. Mathematische Tafeln zeigen, dass sie Quadrat- und Kubikwurzeln berechnen konnten und über ein Verständnis für das verfügten, was später als Satz des Pythagoras bekannt wurde.

Die sumerischen Ingenieure entwickelten ausgeklügelte Bewässerungssysteme, die die Grundlage für die Landwirtschaft in der trockenen Region Mesopotamiens bildeten. Sie bauten Kanäle, Dämme und Schleusen, um das Wasser der Flüsse Tigris und Euphrat zu kontrollieren und zu verteilen. Diese hydraulischen Systeme waren so effektiv, dass sie über Jahrtausende hinweg genutzt wurden und die Grundlage für die Entstehung der ersten Städte bildeten.

Die Sumerer waren auch Pioniere in der Metallverarbeitung. Sie entwickelten Techniken zur Gewinnung und Verarbeitung von Kupfer und Bronze und schufen damit die Grundlage für die Bronzezeit. Ihre Handwerker stellten nicht nur Werkzeuge und Waffen her, sondern auch kunstvolle Gegenstände wie die berühmten Standarten von Ur, die komplexe Legierungstechniken und Einlegearbeiten zeigen.

Die Erfindung des Rades, die oft den Sumerern zugeschrieben wird, revolutionierte den Transport und die Mechanik. Archäologische Funde zeigen, dass sie bereits um 3500 v. Chr. Töpferscheiben verwendeten und um 3200 v. Chr. die ersten Räder für Fahrzeuge entwickelten. Diese Innovation verbreitete sich schnell über die bekannte Welt und bildete die Grundlage für alle späteren Entwicklungen in der Mechanik.

2.3 Andere antike Zivilisationen und ihre technischen Errungenschaften

Die römische Zivilisation erreichte in der Technik einen Höhepunkt, der in Europa erst wieder in der Renaissance übertroffen wurde. Römische Ingenieure entwickelten Bautechniken, die es ihnen ermöglichten, monumentale Strukturen zu errichten, die bis heute bestehen. Der Pantheon in Rom, mit seiner 43 Meter durchmessenden Kuppel, blieb über 1.300 Jahre lang die größte freitragende Kuppel der Welt. Die Römer perfektionierten die Verwendung von Beton und entwickelten hydraulischen Mörtel, der auch unter Wasser aushärtete.

Das römische Straßensystem umfasste über 400.000 Kilometer befestigter Straßen, die das gesamte Reich verbanden. Diese Straßen waren so gut gebaut, dass viele von ihnen noch heute genutzt werden. Die römischen Ingenieure entwickelten standardisierte Bauverfahren und verwendeten präzise Vermessungstechniken, um gerade Linien über große Entfernungen zu ziehen.

Die römischen Aquädukte waren Meisterwerke der Hydraulik. Sie transportierten täglich Millionen von Litern frischen Wassers über Hunderte von Kilometern in die Städte. Das Aquädukt von Segovia in Spanien, das ohne Mörtel aus präzise behauenen Steinblöcken errichtet wurde, steht noch heute und zeugt von der Meisterschaft römischer Baukunst.

Die griechische Zivilisation legte den Grundstein für die westliche Wissenschaft und Philosophie. Griechische Gelehrte wie Archimedes entwickelten mathematische und physikalische Prinzipien, die bis heute gültig sind. Der Antikythera-Mechanismus, ein komplexes Zahnradgerät aus dem 1. Jahrhundert v. Chr., wird oft als der erste analoge Computer bezeichnet. Dieses Gerät konnte die Positionen von Sonne, Mond und Planeten vorhersagen und zeigt ein Verständnis für Astronomie und Mechanik, das seiner Zeit weit voraus war.

Die Indus-Tal-Zivilisation (2600-1900 v. Chr.) entwickelte eines der ersten städtischen Planungssysteme der Welt. Städte wie Harappa und Mohenjo-daro verfügten über ausgeklügelte Abwassersysteme, standardisierte Ziegelgrößen und ein einheitliches System von Gewichten und Maßen. Die Straßen waren in einem Gittermuster angelegt, und jedes Haus hatte Zugang zu fließendem Wasser und Abwasserentsorgung - ein Standard, der in Europa erst im 19. Jahrhundert wieder erreicht wurde.

2.4 Verlorene Technologien: Geheimnisse der Vergangenheit

Trotz der beeindruckenden Errungenschaften antiker Zivilisationen sind viele ihrer Technologien und Herstellungsverfahren verloren gegangen. Diese verlorenen Technologien faszinieren Forscher und Laien gleichermaßen und werfen Fragen über die Kontinuität menschlichen Wissens auf.

Das Griechische Feuer war eine Brandwaffe des Byzantinischen Reiches, die ab dem 7. Jahrhundert n. Chr. verwendet wurde. Diese Substanz brannte auch auf dem Wasser und konnte nicht mit Wasser gelöscht werden. Die genaue Zusammensetzung des Griechischen Feuers ist bis heute unbekannt, da das Rezept streng geheim gehalten wurde. Historische Quellen deuten darauf hin, dass es sich um eine Mischung aus Erdöl, Schwefel und anderen Chemikalien handelte, doch alle Versuche, die exakte Formel zu rekonstruieren, sind bisher gescheitert.

Der Damaszener Stahl war für seine außergewöhnliche Härte und Schärfe berühmt. Klingen aus diesem Stahl konnten andere Schwerter durchschneiden und behielten ihre Schärfe über lange Zeit. Die Herstellung dieses Stahls war ein streng gehütetes Geheimnis, das im 18. Jahrhundert verloren ging. Moderne Metallurgen haben versucht, die Eigenschaften des Damaszener Stahls zu reproduzieren, und dabei entdeckt, dass er Kohlenstoff-Nanoröhren enthielt - eine Struktur, die erst im 20. Jahrhundert wissenschaftlich beschrieben wurde.

Die sogenannte Bagdad-Batterie, ein Tonkrug mit einem Kupferzylinder und einem Eisenstab aus dem 3. Jahrhundert v. Chr., hat zu Spekulationen über antike Kenntnisse der Elektrizität geführt. Experimente haben gezeigt, dass diese Konstruktion tatsächlich eine schwache elektrische Spannung erzeugen kann, doch der ursprüngliche Zweck bleibt umstritten. Während einige Forscher glauben, dass sie für Galvanisierung verwendet wurde, sehen andere sie als religiöses Artefakt.

Antike optische Linsen, die in verschiedenen archäologischen Stätten gefunden wurden, deuten darauf hin, dass die Antike möglicherweise über fortgeschrittene optische Kenntnisse verfügte. Die Nimrud-Linse aus dem 7. Jahrhundert v. Chr. ist so präzise geschliffen, dass sie als Vergrößerungsglas oder sogar als Teil eines primitiven Teleskops verwendet werden könnte. Diese Funde stellen die Annahme in Frage, dass optische Instrumente erst im Mittelalter entwickelt wurden.

3. Verbotene Bücher der Menschheitsgeschichte

3.1 Historische Bücherverbrennungen: Die Vernichtung des Wissens

Die Geschichte der Menschheit ist geprägt von systematischen Versuchen, Wissen zu kontrollieren und unerwünschte Ideen zu unterdrücken. Bücherverbrennungen stellen dabei eine der drastischsten Formen der Zensur dar, bei der nicht nur einzelne Exemplare, sondern oft ganze Wissensbestände vernichtet wurden. Diese Akte der intellektuellen Gewalt haben die Entwicklung der menschlichen Zivilisation nachhaltig geprägt und unschätzbares Wissen für immer ausgelöscht.

Die Bibliothek von Alexandria, oft als das größte Zentrum antiken Wissens bezeichnet, symbolisiert den tragischen Verlust kultureller Schätze. Obwohl die genauen Umstände ihres Niedergangs umstritten sind, steht fest, dass über Jahrhunderte hinweg eine der bedeutendsten Sammlungen der antiken Welt schrittweise zerstört wurde. Die Bibliothek beherbergte schätzungsweise 400.000 bis 700.000 Schriftrollen, darunter Werke von Aristoteles, Platon, Euklid und vielen anderen Gelehrten. Der Verlust dieser Sammlung bedeutete nicht nur den Verlust einzelner Texte, sondern ganzer Wissensgebiete. Viele Werke der antiken Mathematik, Astronomie, Medizin und Philosophie sind nur noch in Fragmenten oder durch spätere Zitate bekannt.

Die chinesische Bücherverbrennung unter Kaiser Qin Shi Huang im Jahr 213 v. Chr. war ein systematischer Versuch, die intellektuelle Tradition Chinas zu kontrollieren. Der Kaiser ordnete die Verbrennung aller Bücher an, die nicht der offiziellen Staatsideologie entsprachen, insbesondere Werke der konfuzianischen Philosophie und historische Aufzeichnungen rivalisierender Staaten. Gelehrte, die sich weigerten, ihre Bücher auszuliefern, wurden lebendig begraben. Diese Aktion zielte darauf ab, eine einheitliche Ideologie zu schaffen und alternative Denkweisen zu eliminieren. Obwohl viele Texte später rekonstruiert wurden, gingen unwiederbringlich wichtige Werke der chinesischen Literatur und Philosophie verloren.

Die nationalsozialistischen Bücherverbrennungen von 1933 markierten einen der dunkelsten Momente in der Geschichte der Zensur. Am 10. Mai 1933 gingen in deutschen Universitätsstädten Tausende von Büchern in Flammen auf. Die Aktion richtete sich gegen Werke jüdischer Autoren, politische Gegner des Regimes und alle Schriften, die als „undeutsch“ galten. Betroffen waren Werke von Heinrich Heine, Thomas Mann, Erich Maria Remarque, Sigmund Freud und vielen anderen. Die Verbrennung war nicht nur ein Akt der Zensur, sondern ein symbolischer Angriff auf die intellektuelle Freiheit und die Vielfalt des Denkens.

Diese öffentlichen Verbrennungen wurden von der Deutschen Studentenschaft organisiert und von Propagandaminister Joseph Goebbels unterstützt. Die Studenten warfen die Bücher unter rituellen Sprüchen ins Feuer, während Goebbels eine Rede hielt, in der er die Vernichtung als „Reinigung“ des deutschen Geistes bezeichnete. Heinrich Heine hatte bereits 1821 prophetisch geschrieben: „Das war ein Vorspiel nur, dort wo man Bücher verbrennt, verbrennt man auch am Ende Menschen.“ Diese Worte sollten sich auf tragische Weise bewahrheiten.

3.2 Der Index Librorum Prohibitorum: Kirchliche Zensur

Der Index Librorum Prohibitorum (Verzeichnis der verbotenen Bücher) der römisch-katholischen Kirche stellt eines der umfassendsten und langlebigsten Zensursysteme der Geschichte dar. Von 1559 bis 1966, über vier Jahrhunderte hinweg, bestimmte dieser Index, welche Bücher Katholiken nicht lesen durften, und prägte damit die intellektuelle Entwicklung Europas nachhaltig.

Die Entstehung des Index war eine Reaktion auf die Reformation und die Verbreitung des Buchdrucks. Die katholische Kirche sah sich mit einer Flut von Schriften konfrontiert, die ihre Autorität in Frage stellten. Papst Paul IV. veröffentlichte 1559 den ersten offiziellen Index, der bereits über 1.000 Titel umfasste. Das System wurde unter Papst Pius IV. 1564 reformiert und durch das Konzil von Trient institutionalisiert.

Der Index war in verschiedene Kategorien unterteilt. Die erste Klasse umfasste Autoren, deren gesamtes Werk verboten war, darunter Martin Luther, Johannes Calvin und andere Reformatoren. Die zweite Klasse listete spezifische Werke auf, während die dritte Klasse anonyme oder pseudonyme Schriften erfasste. Zusätzlich gab es allgemeine Regeln, die bestimmte Kategorien von Büchern pauschal verboten, wie etwa Werke über Magie, Astrologie oder Erotik.

Die Auswirkungen des Index auf die Wissenschaft waren verheerend. Galileo Galileis „Dialog über die beiden hauptsächlichsten Weltsysteme“ wurde 1633 auf den Index gesetzt und blieb dort bis 1835. Kopernikus‘ „De revolutionibus orbium coelestium“ stand von 1616 bis 1758 auf der Liste. Diese Verbote behinderten die Verbreitung wissenschaftlicher Erkenntnisse erheblich und trugen dazu bei, dass die wissenschaftliche Revolution in katholischen Ländern langsamer voranschritt als in protestantischen Gebieten.

Philosophische Werke waren besonders betroffen. Die Schriften von René Descartes, Immanuel Kant, John Stuart Mill und vielen anderen Denkern der Aufklärung standen auf dem Index. Literarische Werke wie Victor Hugos „Der Glöckner von Notre-Dame“ oder Émile Zolas naturalistische Romane wurden ebenfalls verboten. Selbst wissenschaftliche Arbeiten über Themen wie Evolution oder Geologie konnten auf den Index gelangen, wenn sie als Bedrohung für die kirchliche Lehre angesehen wurden.

Die Durchsetzung des Index variierte je nach Region und Zeitperiod. In Italien und Spanien wurde er streng überwacht, während er in anderen Ländern weniger rigoros angewendet wurde. Buchhändler und Verleger mussten mit schweren Strafen rechnen, wenn sie verbotene Bücher verkauften. Leser konnten exkommuniziert werden, obwohl in der Praxis oft Dispense erteilt wurden, besonders für Gelehrte und Geistliche, die die Bücher für ihre Arbeit benötigten.

Die Abschaffung des Index im Jahr 1966 durch Papst Paul VI. markierte das Ende einer Ära. Die Kirche erkannte, dass in der modernen Welt eine solche umfassende Zensur nicht mehr praktikabel oder wünschenswert war. Stattdessen appellierte sie an die Eigenverantwortung der Gläubigen bei der Auswahl ihrer Lektüre.

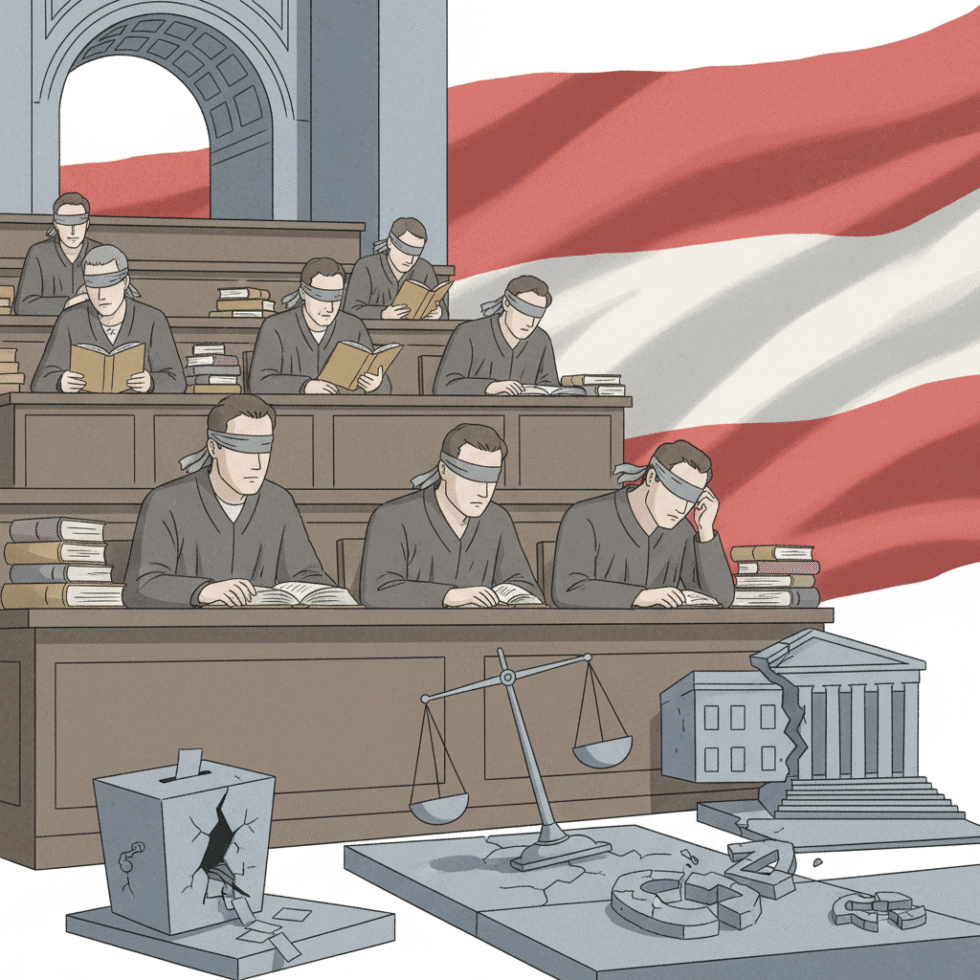

3.3 Moderne Zensur und Buchverbote: Kontinuität der Unterdrückung

Obwohl wir heute in einer Zeit leben, die sich der Meinungsfreiheit und dem freien Informationsfluss verschrieben hat, existiert Zensur in verschiedenen Formen weiter. Moderne Buchverbote zeigen, dass der Kampf um die Kontrolle von Informationen und Ideen auch im 21. Jahrhundert fortbesteht.

In den Vereinigten Staaten, einem Land, das sich der Meinungsfreiheit verpflichtet fühlt, werden regelmäßig Bücher aus Schulbibliotheken und öffentlichen Bibliotheken entfernt. Die American Library Association dokumentiert jährlich Hunderte von Versuchen, Bücher zu verbieten oder einzuschränken. Besonders betroffen sind Werke, die sich mit Themen wie Rassismus, Sexualität, LGBTQ+-Identitäten oder kontroversen historischen Ereignissen beschäftigen.

Zu den am häufigsten angegriffenen Büchern gehören Klassiker wie Harper Lees „Wer die Nachtigall stört“, das wegen seiner Darstellung von Rassismus kritisiert wird, oder J.D. Salingers „Der Fänger im Roggen“, der wegen seiner Sprache und Themen beanstandet wird. Neuere Werke wie „The Hate U Give“ von Angie Thomas oder „Thirteen Reasons Why“ von Jay Asher werden wegen ihrer Behandlung von Polizeigewalt bzw. Suizid angegriffen.

Die Begründungen für moderne Buchverbote sind vielfältig. Eltern und religiöse Gruppen argumentieren oft, dass bestimmte Bücher nicht altersgerecht seien oder Werte vermittelten, die ihren eigenen Überzeugungen widersprechen. Politische Gruppen kritisieren Bücher, die ihrer Ideologie entgegenstehen. Bildungseinrichtungen geraten oft zwischen diese verschiedenen Interessengruppen und müssen schwierige Entscheidungen über ihre Sammlungen treffen.

In autoritären Regimen ist die Buchzensur noch direkter und umfassender. In China unterliegen Bücher einer strengen Vorzensur, und Werke, die die Regierung kritisieren oder sensible Themen wie die Ereignisse auf dem Tiananmen-Platz behandeln, sind verboten. In Iran werden Bücher zensiert, die als unvereinbar mit der islamischen Ideologie angesehen werden. In Nordkorea ist der Besitz nicht genehmigter ausländischer Bücher ein schweres Verbrechen.

Die digitale Revolution hat neue Formen der Zensur hervorgebracht. E-Books können aus der Ferne gelöscht werden, wie Amazon 2009 demonstrierte, als das Unternehmen George Orwells „1984“ und „Animal Farm“ von Kindle-Geräten entfernte. Suchmaschinen und soziale Medien können Inhalte filtern oder unterdrücken, oft ohne dass die Nutzer davon erfahren.

Gleichzeitig hat die Digitalisierung aber auch neue Möglichkeiten geschaffen, Zensur zu umgehen. Bücher können online verbreitet werden, und Technologien wie Blockchain versprechen zensurresistente Publikationsplattformen. Das Internet Archive und ähnliche Projekte arbeiten daran, bedrohte Bücher und Dokumente zu bewahren und frei zugänglich zu machen.

Die Geschichte der Buchzensur zeigt, dass der Kampf um die Kontrolle von Informationen ein konstanter Begleiter der menschlichen Zivilisation ist. Jede Generation muss aufs Neue entscheiden, welche Grenzen sie der freien Meinungsäußerung setzen will und wie sie das Gleichgewicht zwischen Schutz und Freiheit findet. Die Lehren aus der Vergangenheit mahnen zur Vorsicht bei jeder Form der Zensur, denn was heute als schützenswert gilt, kann morgen als Hindernis für den Fortschritt angesehen werden.

4. Geheime Wissensbibliotheken

4.1 Vatikanische Archive: Die Schatzkammer der Christenheit

Die Vatikanischen Archive, bis 2019 als „Vatikanisches Geheimarchiv“ bekannt, stellen eine der bedeutendsten und geheimnisvollsten Dokumentensammlungen der Welt dar. Mit über 85 Kilometern Regalen und Dokumenten, die bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen, bewahren diese Archive die schriftlichen Zeugnisse von über tausend Jahren päpstlicher Geschichte und europäischer Zivilisation.

Die Bezeichnung „Geheimarchiv“ führte jahrhundertelang zu Missverständnissen und Spekulationen. Das lateinische Wort „secretum“ bedeutet jedoch nicht „geheim“ im modernen Sinne, sondern „privat“ oder „abgesondert“. Papst Franziskus entschied 2019, den Namen in „Vatikanisches Apostolisches Archiv“ zu ändern, um diese Verwirrung zu beseitigen und die Bemühungen um größere Transparenz zu unterstreichen.

Die Geschichte der Vatikanischen Archive beginnt im frühen Mittelalter, als die Päpste begannen, wichtige Dokumente systematisch zu sammeln und aufzubewahren. Papst Paul V. gründete 1612 das moderne Archiv und ließ einen speziellen Turm im Vatikan errichten, um die wertvollsten Dokumente zu beherbergen. Über die Jahrhunderte wuchs die Sammlung kontinuierlich an, da jeder Papst seine Korrespondenz, Dekrete und andere wichtige Schriftstücke hinzufügte.

Die Bestände der Archive sind von unschätzbarem historischen Wert. Sie enthalten die Korrespondenz der Päpste mit Kaisern, Königen und anderen Herrschern, Dokumente zu den Kreuzzügen, der Inquisition und der Reformation, sowie Aufzeichnungen über die Missionstätigkeit der Kirche in aller Welt. Besonders bedeutsam sind die Dokumente zum Prozess gegen Galileo Galilei, die Korrespondenz mit Heinrich VIII. von England bezüglich seiner Ehescheidung, und die Aufzeichnungen über die Haltung der Kirche während des Zweiten Weltkriegs.

Ein besonders kontroverses Kapitel bilden die Dokumente über Papst Pius XII. und seine Rolle während des Holocaust. Lange Zeit waren diese Akten unter Verschluss, was zu Spekulationen über eine mögliche Komplizenschaft der Kirche mit dem Nazi-Regime führte. 2019 kündigte Papst Franziskus die Öffnung dieser Archive an, was Historikern erstmals vollständigen Zugang zu diesen sensiblen Dokumenten gewährt.

Die Vatikanische Apostolische Bibliothek, die eng mit dem Archiv verbunden ist, beherbergt über 1,6 Millionen Bücher und 80.000 Handschriften. Zu den Schätzen gehören der Codex Vaticanus, eine der ältesten erhaltenen Bibelhandschriften aus dem 4. Jahrhundert, sowie Manuskripte von Leonardo da Vinci, Michelangelo und anderen Renaissancekünstlern. Die Bibliothek besitzt auch eine der weltweit größten Sammlungen mittelalterlicher Handschriften und seltener Drucke.

Der Zugang zu den Vatikanischen Archiven war traditionell stark beschränkt. Nur qualifizierte Forscher mit entsprechenden Empfehlungen konnten eine Genehmigung erhalten, und selbst dann waren viele Bestände nicht zugänglich. In den letzten Jahrzehnten hat der Vatikan jedoch Schritte unternommen, um die Archive zu öffnen und zu digitalisieren. Das Projekt „DigiVatLib“ hat bereits Tausende von Manuskripten online verfügbar gemacht, und weitere Digitalisierungsprojekte sind geplant.

Die Bedeutung der Vatikanischen Archive geht weit über die Kirchengeschichte hinaus. Sie enthalten wichtige Dokumente zur europäischen Politik, zur Geschichte der Wissenschaft, zur Entwicklung des Rechts und zu kulturellen Austauschprozessen zwischen verschiedenen Zivilisationen. Für Historiker stellen sie eine unerschöpfliche Quelle dar, die noch viele Geheimnisse der Vergangenheit preisgeben könnte.

4.2 Andere geheime Archive: Staatliche Geheimnisse und verborgenes Wissen

Neben den Vatikanischen Archiven existieren weltweit zahlreiche andere Institutionen, die bedeutende Dokumentensammlungen unter Verschluss halten. Diese Archive, oft von Regierungen oder Geheimdiensten betrieben, bewahren Informationen auf, die aus Gründen der nationalen Sicherheit, der Diplomatie oder des Staatsschutzes geheim gehalten werden.

Die britischen Staatsarchive in Kew Gardens beherbergen eine der umfangreichsten Dokumentensammlungen der Welt. Während viele Bestände öffentlich zugänglich sind, bleiben sensible Dokumente oft jahrzehntelang unter Verschluss. Die „30-Jahres-Regel“ besagt, dass Regierungsdokumente normalerweise nach drei Jahrzehnten freigegeben werden, doch besonders sensible Materialien können deutlich länger geheim bleiben. Die Archive enthalten Dokumente zu beiden Weltkriegen, zum Kalten Krieg, zur Entkolonialisierung und zu anderen wichtigen historischen Ereignissen.

Ein besonders geheimnisvolles Beispiel sind die Dokumente zu den „Cambridge Five“, einer Gruppe sowjetischer Spione, die in den 1930er bis 1960er Jahren in höchsten britischen Regierungskreisen aktiv waren. Obwohl die Existenz dieser Spionagezelle seit Jahrzehnten bekannt ist, bleiben viele Details ihrer Aktivitäten und die vollständigen Auswirkungen ihrer Spionage weiterhin klassifiziert.

Die Archive der CIA in den Vereinigten Staaten enthalten Millionen von Dokumenten zu Geheimoperationen, Spionageaktivitäten und verdeckten Interventionen während des Kalten Krieges. Durch den Freedom of Information Act wurden bereits viele Dokumente freigegeben, die schockierende Details über Programme wie MK-Ultra (Experimente zur Bewusstseinskontrolle) oder die Beteiligung der CIA an Staatsstreichen in verschiedenen Ländern enthüllten. Dennoch bleiben große Teile der CIA-Archive weiterhin klassifiziert.

Die russischen Staatsarchive bewahren die Geheimnisse der Sowjetunion und des Zarenreichs. Nach dem Zusammenbruch der UdSSR wurden einige Archive geöffnet und gewährten Historikern erstmals Einblicke in die Funktionsweise des sowjetischen Systems. Dokumente über Stalins Säuberungen, die Hungersnot in der Ukraine (Holodomor) und andere dunkle Kapitel der sowjetischen Geschichte kamen ans Licht. Unter Putin wurde der Zugang zu vielen Archiven jedoch wieder eingeschränkt, und sensible Dokumente wurden erneut klassifiziert.

Die chinesischen Kaiserarchive, die heute vom Ersten Historischen Archiv Chinas verwaltet werden, enthalten über zehn Millionen Dokumente aus der Ming- und Qing-Dynastie. Diese Archive bieten einzigartige Einblicke in die Verwaltung des chinesischen Kaiserreichs, die Beziehungen zu Nachbarländern und die gesellschaftlichen Strukturen des traditionellen China. Viele Dokumente sind jedoch noch nicht vollständig katalogisiert oder für Forscher zugänglich.

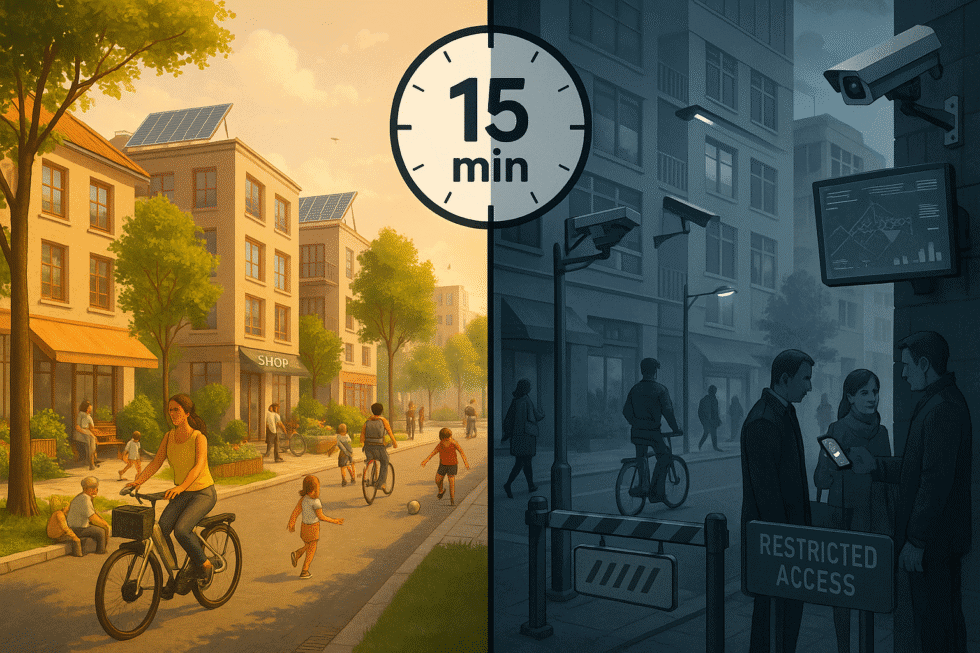

4.3 Digitalisierung und Öffnung: Der Wandel im Umgang mit geheimem Wissen

Das digitale Zeitalter hat den Umgang mit geheimen Archiven grundlegend verändert. Einerseits ermöglicht die Digitalisierung eine breitere Zugänglichkeit historischer Dokumente, andererseits entstehen neue Herausforderungen bei der Kontrolle und dem Schutz sensibler Informationen.

Viele Institutionen haben umfangreiche Digitalisierungsprojekte gestartet. Das Vatikanische Apostolische Archiv arbeitet mit Technologieunternehmen zusammen, um seine wertvollsten Manuskripte zu digitalisieren und online verfügbar zu machen. Künstliche Intelligenz wird eingesetzt, um beschädigte oder schwer lesbare Texte zu rekonstruieren und zu transkribieren. Diese Technologien ermöglichen es, Dokumente zu erschließen, die bisher aufgrund ihres schlechten Zustands unzugänglich waren.

Die Wikileaks-Veröffentlichungen haben gezeigt, wie digitale Technologien genutzt werden können, um geheime Informationen zu enthüllen. Die Veröffentlichung von Millionen diplomatischer Depeschen, Militärdokumenten und anderen klassifizierten Materialien hat die Debatte über Transparenz und Geheimhaltung neu entfacht. Während Befürworter argumentieren, dass solche Enthüllungen der Demokratie und der Rechenschaftspflicht dienen, warnen Kritiker vor den Gefahren für die nationale Sicherheit und den diplomatischen Beziehungen.

Blockchain-Technologie verspricht neue Möglichkeiten für die sichere und unveränderliche Speicherung historischer Dokumente. Einige Projekte experimentieren mit dezentralen Archiven, die gegen Zensur und Manipulation resistent sind. Diese Technologien könnten in Zukunft dazu beitragen, wichtige historische Dokumente vor Zerstörung oder Verfälschung zu schützen.

Die COVID-19-Pandemie hat die Digitalisierung von Archiven beschleunigt, da physischer Zugang oft nicht möglich war. Viele Institutionen haben ihre Online-Angebote ausgebaut und neue digitale Dienste entwickelt. Diese Entwicklung könnte langfristig zu einer demokratischeren Zugänglichkeit historischer Quellen führen.

Gleichzeitig entstehen neue Formen der digitalen Zensur. Regierungen können Websites blockieren, Suchmaschinen können Ergebnisse filtern, und Cloud-Anbieter können Inhalte entfernen. Die Kontrolle über digitale Archive wird zu einer neuen Form der Macht über das kollektive Gedächtnis der Menschheit.

Die Zukunft geheimer Archive wird wahrscheinlich von einem Spannungsfeld zwischen Transparenz und Sicherheit geprägt sein. Während technologische Entwicklungen neue Möglichkeiten für die Öffnung und Zugänglichkeit von Archiven schaffen, werden Regierungen und Institutionen weiterhin versuchen, sensible Informationen zu kontrollieren. Die Herausforderung besteht darin, ein Gleichgewicht zu finden, das sowohl die legitimen Bedürfnisse nach Geheimhaltung als auch das öffentliche Interesse an historischer Wahrheit und Transparenz berücksichtigt.

5. Die Wahrheit über Atlantis & versunkene Kulturen

5.1 Platons Atlantis: Zwischen Philosophie und Mythos

Die Geschichte von Atlantis, erstmals von dem griechischen Philosophen Platon um 360 v. Chr. in seinen Dialogen „Timaios“ und „Kritias“ erwähnt, ist eine der faszinierendsten und umstrittensten Erzählungen der Weltliteratur. Platon beschreibt eine mächtige Inselzivilisation, die vor 9.000 Jahren (also um 9600 v. Chr. aus seiner Sicht) existiert haben soll und durch eine Naturkatastrophe in einem einzigen Tag und einer Nacht im Meer versunken sei.

Nach Platons Darstellung war Atlantis eine hochentwickelte Zivilisation mit fortgeschrittener Technologie, prächtigen Städten und einem mächtigen Militär. Die Insel soll größer als Libyen und Asien zusammen gewesen sein und sich jenseits der Säulen des Herakles (der heutigen Straße von Gibraltar) befunden haben. Die Atlanter hätten ein ausgedehntes Reich beherrscht und versucht, auch Ägypten und Griechenland zu erobern, seien aber von den tapferen Athenern zurückgeschlagen worden.

Die moderne Wissenschaft ist sich weitgehend einig, dass Platons Atlantis eine philosophische Allegorie war, nicht die Beschreibung einer realen Zivilisation. Platon nutzte die Geschichte, um seine politischen und philosophischen Ideen zu illustrieren, insbesondere seine Kritik an der Hybris und dem Niedergang von Zivilisationen. Die detaillierte Beschreibung der atlantischen Gesellschaft spiegelt viele Elemente von Platons idealem Staat wider, wie er ihn in der „Politeia“ beschrieben hatte.

Mehrere Faktoren sprechen für die fiktionale Natur von Atlantis. Erstens erwähnt kein anderer antiker Autor vor Platon diese Zivilisation, obwohl eine so mächtige und einflussreiche Kultur sicherlich in anderen Quellen dokumentiert gewesen wäre. Zweitens passen die von Platon angegebenen Zeitangaben nicht zu dem, was wir über die Entwicklung der menschlichen Zivilisation wissen. Um 9600 v. Chr. befand sich die Menschheit noch in der Jungsteinzeit, und komplexe Zivilisationen wie die von Platon beschriebene entstanden erst Jahrtausende später.

Dennoch hat die Geschichte von Atlantis die menschliche Vorstellungskraft über zwei Jahrtausende hinweg gefesselt. Bereits in der Antike spekulierten Gelehrte über die mögliche Realität von Atlantis. In der Renaissance und der Neuzeit entstanden unzählige Theorien über die Lage und Natur der versunkenen Zivilisation. Forscher haben Atlantis in allen Weltmeeren gesucht, von der Nordsee bis zum Pazifik, und verschiedene reale Orte als mögliche Vorbilder für Platons Erzählung vorgeschlagen.

5.2 Reale versunkene Kulturen: Wenn das Meer die Geschichte verschluckt

Obwohl Platons Atlantis höchstwahrscheinlich fiktional ist, gibt es durchaus reale Beispiele für Landmassen und Siedlungen, die durch den Anstieg des Meeresspiegels oder andere geologische Ereignisse versunken sind. Diese tatsächlichen „versunkenen Welten“ bieten faszinierende Einblicke in die Vergangenheit und zeigen, wie dramatisch sich die Geographie unseres Planeten über die Jahrtausende verändert hat.

Doggerland, oft als das „Atlantis der Nordsee“ bezeichnet, ist das bekannteste Beispiel einer versunkenen Landmasse in Europa. Während der letzten Eiszeit, als der Meeresspiegel etwa 120 Meter niedriger war als heute, existierte zwischen Großbritannien und dem europäischen Festland eine ausgedehnte Landbrücke. Dieses Gebiet, das Archäologen Doggerland nennen, war etwa so groß wie das heutige Großbritannien und beherbergte über Jahrtausende hinweg menschliche Siedlungen.

Doggerland war ein fruchtbares Land mit Flüssen, Seen und Wäldern, das ideale Bedingungen für Jäger und Sammler bot. Archäologische Funde, die von Fischern aus der Nordsee geborgen wurden, belegen eine reiche Tierwelt mit Mammuts, Rentieren, Löwen und anderen eiszeitlichen Arten. Menschliche Artefakte, darunter Steinwerkzeuge und Knochenreste, zeigen, dass das Gebiet über Tausende von Jahren bewohnt war.

Der Untergang von Doggerland war ein langsamer Prozess, der sich über mehrere Jahrtausende erstreckte. Mit dem Ende der letzten Eiszeit vor etwa 12.000 Jahren begann der Meeresspiegel zu steigen, und Doggerland wurde allmählich überflutet. Der finale Untergang erfolgte wahrscheinlich um 6200 v. Chr. durch einen gewaltigen Tsunami, der durch einen Unterwasser-Erdrutsch vor der norwegischen Küste ausgelöst wurde. Dieser Tsunami, bekannt als Storegga-Tsunami, verwüstete die Küsten der Nordsee und begrub die letzten Reste von Doggerland unter den Wellen.

Moderne Technologien haben es Wissenschaftlern ermöglicht, Doggerland zu kartieren und zu erforschen. Seismische Untersuchungen und Bohrungen haben detaillierte Karten der versunkenen Landschaft erstellt, die Flusstäler, Hügel und sogar mögliche Siedlungsplätze zeigen. Diese Forschungen haben unser Verständnis der prähistorischen Besiedlung Europas revolutioniert und gezeigt, dass die Nordsee einst ein wichtiges Zentrum menschlicher Aktivität war.

Ähnliche versunkene Landschaften existieren in anderen Teilen der Welt. Vor der Küste Australiens liegt Sahul, eine Landbrücke, die während der Eiszeit Australien mit Neuguinea verband. Diese Region war ebenfalls bewohnt und spielte eine wichtige Rolle bei der Besiedlung Australiens durch die Aborigines vor etwa 65.000 Jahren. Unterwasserarchäologen haben dort Steinwerkzeuge und andere Artefakte entdeckt, die mindestens 7.000 Jahre alt sind.

Im Schwarzen Meer haben Forscher Hinweise auf eine katastrophale Überschwemmung gefunden, die vor etwa 7.500 Jahren stattfand. Diese Überschwemmung, die durch das Eindringen von Mittelmeerwasser durch den Bosporus verursacht wurde, könnte die Grundlage für verschiedene Sintflut-Mythen in der Region gewesen sein. Unterwasserarchäologen haben Reste von Siedlungen und sogar erhaltene Bäume am Grund des Schwarzen Meeres entdeckt.

5.3 Alternative Theorien: Graham Hancock und die Suche nach der verlorenen Zivilisation

In den letzten Jahrzehnten haben alternative Forscher wie Graham Hancock kontroverse Theorien über versunkene Zivilisationen entwickelt, die weit über die etablierte Archäologie hinausgehen. Hancocks Hypothese einer fortgeschrittenen Eiszeit-Zivilisation, die durch eine globale Katastrophe zerstört wurde, hat sowohl begeisterte Anhänger als auch scharfe Kritiker gefunden.

Hancock argumentiert in seinen Büchern und in der Netflix-Serie „Ancient Apocalypse“, dass vor etwa 12.800 Jahren eine hochentwickelte Zivilisation existierte, die durch den Einschlag eines Kometen oder Asteroiden vernichtet wurde. Diese Katastrophe, die mit der Jüngeren Dryas-Periode zusammenfällt, soll nicht nur das Ende der Eiszeit eingeleitet, sondern auch eine globale Zivilisation ausgelöscht haben. Überlebende dieser Zivilisation hätten dann ihr Wissen an primitive Völker weitergegeben und so den plötzlichen Aufstieg komplexer Kulturen in verschiedenen Teilen der Welt erklärt.

Als Belege für seine Theorie führt Hancock verschiedene archäologische Anomalien an. Dazu gehören megalithische Strukturen wie Göbekli Tepe in der Türkei, das um 9500 v. Chr. errichtet wurde und damit älter ist als Stonehenge oder die Pyramiden. Die Komplexität und Präzision dieser Anlage, argumentiert Hancock, deute auf ein Niveau technischer Fertigkeiten hin, das für die damalige Zeit ungewöhnlich sei.

Hancock verweist auch auf Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen antiken Kulturen, die geografisch weit voneinander entfernt waren. Pyramiden in Ägypten, Mexiko und anderen Teilen der Welt, ähnliche Mythen über Sintfluten und Götter, die Wissen brachten, sowie übereinstimmende astronomische Ausrichtungen von Monumenten werden als Hinweise auf eine gemeinsame Quelle interpretiert.

Die Mainstream-Archäologie steht Hancocks Theorien jedoch äußerst skeptisch gegenüber. Kritiker argumentieren, dass seine Interpretationen selektiv seien und etablierte archäologische Erkenntnisse ignorieren würden. Die Ähnlichkeiten zwischen verschiedenen Kulturen könnten durch kulturelle Diffusion, unabhängige Entwicklung oder gemeinsame menschliche Bedürfnisse erklärt werden, ohne eine verlorene Zivilisation postulieren zu müssen.

Ein Hauptkritikpunkt ist das Fehlen direkter Beweise für Hancocks hypothetische Zivilisation. Trotz intensiver archäologischer Forschung in den letzten zwei Jahrhunderten wurden keine eindeutigen Überreste einer globalen Eiszeit-Zivilisation gefunden. Die Technologie und Infrastruktur, die für eine solche Zivilisation erforderlich wäre, müsste archäologische Spuren hinterlassen haben, die bisher nicht entdeckt wurden.

Dennoch haben Hancocks Ideen dazu beigetragen, das öffentliche Interesse an der Archäologie zu wecken und neue Fragen über die Vergangenheit aufzuwerfen. Seine Betonung der Bedeutung von Unterwasserarchäologie und die Suche nach versunkenen Siedlungen hat durchaus wissenschaftlichen Wert, auch wenn seine weitreichenden Schlussfolgerungen umstritten bleiben.

Die Debatte um alternative Theorien zu versunkenen Zivilisationen spiegelt einen größeren Konflikt zwischen etablierter Wissenschaft und spekulativen Ansätzen wider. Während die Mainstream-Archäologie auf rigorose Methoden und peer-reviewte Forschung setzt, appellieren alternative Theorien oft an die menschliche Faszination für Geheimnisse und verlorene Welten. Diese Spannung ist nicht unbedingt negativ, da sie dazu beitragen kann, neue Forschungsrichtungen zu eröffnen und etablierte Annahmen zu hinterfragen.

Die Wahrheit über versunkene Kulturen liegt wahrscheinlich irgendwo zwischen den extremen Positionen. Während es unwahrscheinlich ist, dass eine globale Hochzivilisation der Eiszeit existierte, zeigen reale Beispiele wie Doggerland, dass bedeutende Landmassen und Kulturen tatsächlich von den Meeren verschluckt wurden. Die fortschreitende Unterwasserarchäologie wird zweifellos weitere faszinierende Entdeckungen machen und unser Verständnis der menschlichen Vergangenheit erweitern.

Die Suche nach versunkenen Zivilisationen ist auch ein Spiegel unserer eigenen Zeit. In einer Ära des Klimawandels und steigender Meeresspiegel gewinnen Geschichten über versunkene Welten eine neue Relevanz. Sie erinnern uns daran, dass die Geographie unseres Planeten nicht statisch ist und dass auch unsere eigene Zivilisation den Kräften der Natur unterworfen ist.

6. Der Ursprung des Symbols der Schlange in alten Kulturen

6.1 Universelle Schlangensymbolik: Die Archetypen des Wissens

Die Schlange ist eines der ältesten und universellsten Symbole der Menschheit, das in praktisch allen Kulturen der Welt eine bedeutende Rolle spielt. Diese bemerkenswerte Verbreitung der Schlangensymbolik über geografische und zeitliche Grenzen hinweg deutet auf tieferliegende psychologische und spirituelle Bedeutungen hin, die in der menschlichen Natur selbst verwurzelt sind.

Die fundamentale Eigenschaft der Schlange, die sie zu einem so mächtigen Symbol macht, ist ihre Fähigkeit zur Häutung. Dieser natürliche Prozess der Erneuerung wurde von antiken Kulturen als Symbol für Wiedergeburt, Transformation und die zyklische Natur des Lebens interpretiert. Die Schlange stirbt symbolisch und wird wiedergeboren, ein Konzept, das sich in unzähligen religiösen und mythologischen Traditionen wiederfindet.

Die Verbindung der Schlange zur Erde und zur Unterwelt ist ein weiterer universeller Aspekt ihrer Symbolik. Als Wesen, das sich am Boden bewegt und oft in Höhlen oder unter der Erde lebt, wurde die Schlange als Vermittler zwischen der Welt der Lebenden und der Welt der Toten angesehen. Diese chthonische Natur machte sie zu einem Symbol für verborgenes Wissen, Geheimnisse und die Mysterien des Lebens und des Todes.

In vielen Kulturen wird die Schlange mit Weisheit und Wissen assoziiert. Diese Verbindung könnte auf die scheinbar kontemplative Natur der Schlange zurückzuführen sein - ihre Fähigkeit, regungslos zu verharren und zu beobachten, bevor sie blitzschnell zuschlägt. Diese Eigenschaft wurde als Symbol für Geduld, Beobachtung und die Fähigkeit interpretiert, den richtigen Moment für das Handeln zu erkennen.

Die duale Natur der Schlangensymbolik ist besonders bemerkenswert. In vielen Kulturen wird die Schlange sowohl als Symbol des Guten als auch des Bösen verehrt. Sie kann Heilung und Zerstörung, Weisheit und Verführung, Leben und Tod repräsentieren. Diese Ambivalenz spiegelt die komplexe Beziehung der Menschheit zur Natur und zu den Kräften wider, die jenseits ihrer Kontrolle liegen.

6.2 Kulturspezifische Bedeutungen: Die Schlange in verschiedenen Zivilisationen

Im alten Ägypten nahm die Schlange eine zentrale Stellung in der religiösen und politischen Symbolik ein. Die Uräusschlange, dargestellt als aufgerichtete Kobra, war das Symbol der pharaonischen Macht und des göttlichen Schutzes. Sie schmückte die Kronen der Pharaonen und sollte Feinde durch ihren feurigen Atem vernichten. Die Uräusschlange verkörperte die Göttin Wadjet, die Schutzgöttin Unterägyptens, und symbolisierte die königliche Autorität und die Verbindung zwischen dem Pharao und den Göttern.

In der ägyptischen Mythologie spielte auch die Schlange Apophis eine wichtige Rolle als Symbol des Chaos und der Zerstörung. Jede Nacht kämpfte der Sonnengott Ra gegen diese riesige Schlange, die die Unterwelt bewohnte und die Ordnung des Universums bedrohte. Dieser ewige Kampf zwischen Ordnung und Chaos, Licht und Dunkelheit, wurde als fundamentaler Aspekt der kosmischen Ordnung verstanden.

Die griechische Kultur entwickelte eine der bekanntesten Schlangensymboliken in der Gestalt des Äskulapstabs. Asklepios, der Gott der Heilkunst, wurde traditionell mit einem Stab dargestellt, um den sich eine Schlange windet. Diese Symbolik basierte auf der Beobachtung, dass Schlangengift in kleinen Dosen heilende Eigenschaften haben kann - ein frühes Verständnis des Prinzips „Die Dosis macht das Gift“. Der Äskulapstab ist bis heute das internationale Symbol der Medizin und verkörpert die Idee, dass Heilung oft durch die kontrollierte Anwendung potenziell gefährlicher Substanzen erreicht wird.

In der nordischen Mythologie verkörpert die Midgardschlange Jörmungandr die Grenzen der bekannten Welt. Diese gewaltige Schlange umschlingt die gesamte Erde und beißt sich in den eigenen Schwanz, wodurch sie zu einer Variante des Ouroboros wird. Jörmungandr ist sowohl Beschützer als auch Bedrohung der Welt - sie hält die Ordnung aufrecht, aber ihr Erwachen wird das Ende der Welt, Ragnarök, einläuten.

Die hinduistische Tradition kennt die Nagas, Schlangengottheiten, die sowohl als Beschützer als auch als Hüter von Schätzen und Wissen verehrt werden. Shesha, die kosmische Schlange, trägt den Gott Vishnu auf ihrem Rücken und symbolisiert die Unendlichkeit und die zyklische Natur der Zeit. In der Kundalini-Tradition wird die spirituelle Energie als Schlange dargestellt, die am Fuß der Wirbelsäule ruht und durch Meditation erweckt werden kann, um Erleuchtung zu erlangen.

Die mesoamerikanischen Kulturen verehrten Quetzalcoatl, die gefiederte Schlange, als eine der wichtigsten Gottheiten. Quetzalcoatl vereinte die Eigenschaften der Schlange (Erde, Wasser, Fruchtbarkeit) mit denen des Vogels (Himmel, Luft, Geist) und symbolisierte die Verbindung zwischen der physischen und der spirituellen Welt. Als Kulturbringer lehrte Quetzalcoatl den Menschen wichtige Fertigkeiten wie Ackerbau, Kalenderrechnung und Schrift.

6.3 Ouroboros: Der ewige Kreislauf

Der Ouroboros, die Schlange oder der Drache, der seinen eigenen Schwanz verschlingt, ist eines der kraftvollsten und dauerhaftesten Symbole der menschlichen Kultur. Dieses Symbol, das in verschiedenen Formen in Ägypten, Griechenland, der nordischen Mythologie und anderen Kulturen auftaucht, verkörpert fundamentale Konzepte von Zyklizität, Ewigkeit und der Einheit aller Dinge.

Die frühesten bekannten Darstellungen des Ouroboros finden sich im alten Ägypten, wo er in Grabkammern und religiösen Texten als Symbol für den ewigen Kreislauf von Leben und Tod erscheint. In den ägyptischen Unterweltsbüchern umschließt der Ouroboros die Unterwelt und symbolisiert die Grenzen zwischen Leben und Tod, zwischen der bekannten und der unbekannten Welt.

In der griechischen Tradition wurde der Ouroboros mit der Vorstellung von der ewigen Wiederkehr und der zyklischen Natur der Zeit verbunden. Die Philosophen der Antike sahen in diesem Symbol eine Darstellung der Idee, dass das Universum sich in endlosen Zyklen erneuert, wobei jedes Ende gleichzeitig ein neuer Anfang ist.

Die Alchemisten des Mittelalters und der Renaissance adoptierten den Ouroboros als zentrales Symbol ihrer Kunst. Für sie repräsentierte er den Prozess der Transformation, bei dem Materie zerstört und in einer höheren Form wiedergeboren wird. Der Ouroboros symbolisierte das Prinzip „solve et coagula“ (löse und verbinde), das fundamentale alchemistische Konzept der Auflösung und Neuzusammensetzung.

In der modernen Psychologie hat Carl Gustav Jung den Ouroboros als Archetyp interpretiert, der die Ganzheit der Psyche und den Prozess der Individuation repräsentiert. Jung sah in diesem Symbol eine Darstellung des Selbst, das sowohl Anfang als auch Ende, Bewusstes und Unbewusstes umfasst.

6.4 Schlange und Wissen: Die verbotene Frucht der Erkenntnis

Die Verbindung zwischen der Schlange und dem Wissen findet ihren bekanntesten Ausdruck in der biblischen Erzählung vom Sündenfall. In der Genesis verführt die Schlange Eva dazu, von der Frucht des Baumes der Erkenntnis zu essen, mit den Worten: „Ihr werdet sein wie Gott und wissen, was gut und böse ist.“ Diese Geschichte etabliert die Schlange als Symbol für verbotenes Wissen und die Ambivalenz der Erkenntnis.

Die biblische Schlange verkörpert die Idee, dass Wissen sowohl Segen als auch Fluch sein kann. Durch das Essen der verbotenen Frucht erlangen Adam und Eva Bewusstsein und Erkenntnis, verlieren aber gleichzeitig ihre Unschuld und werden aus dem Paradies vertrieben. Diese Erzählung spiegelt die menschliche Erfahrung wider, dass jeder Erkenntnisgewinn auch Verantwortung und oft Leid mit sich bringt.

Interessant ist die Parallele zwischen der biblischen Schlange und dem griechischen Mythos von Prometheus, der den Menschen das Feuer (Symbol für Wissen und Zivilisation) bringt und dafür von den Göttern bestraft wird. Beide Geschichten thematisieren die Spannung zwischen göttlichem Wissen und menschlicher Neugier, zwischen Gehorsam und Erkenntnisdrang.

In der gnostischen Tradition wurde die Schlange oft positiv interpretiert als Befreierin der Menschheit von der Unwissenheit. Gnostische Texte stellen die Schlange als Bringerin der Gnosis (Erkenntnis) dar, die den Menschen hilft, ihre wahre spirituelle Natur zu erkennen und sich von den Fesseln der materiellen Welt zu befreien.

Die medizinische Symbolik der Schlange verbindet Wissen mit Heilung. Der Äskulapstab symbolisiert nicht nur die Heilkunst, sondern auch das Wissen um die Geheimnisse des Lebens und des Todes. Die Schlange am Stab repräsentiert die Fähigkeit des Arztes, zwischen heilenden und schädlichen Substanzen zu unterscheiden - ein Wissen, das Leben retten oder zerstören kann.

In vielen schamanischen Traditionen wird die Schlange als Lehrerin und Führerin in die Geheimnisse der Natur verehrt. Schamanen berichten von Visionen, in denen Schlangen ihnen Wissen über Heilpflanzen, spirituelle Praktiken und die Geheimnisse des Universums vermitteln. Diese Traditionen sehen die Schlange als Hüterin des uralten Wissens, das der Menschheit helfen kann, in Harmonie mit der Natur zu leben.

Die moderne Wissenschaft hat interessante Parallelen zwischen der Schlangensymbolik und der Struktur der DNA entdeckt. Die Doppelhelix der DNA, die die genetischen Informationen aller Lebewesen trägt, ähnelt zwei ineinander gewundenen Schlangen. Diese Entdeckung hat zu spekulativen Theorien geführt, die besagen, dass die antike Schlangensymbolik möglicherweise eine intuitive Erkenntnis der fundamentalen Struktur des Lebens widerspiegelt.

Die Schlange als Symbol des Wissens verkörpert auch die Idee der Transformation durch Erkenntnis. Wie die Schlange ihre Haut abwirft, so muss der Suchende nach Wissen bereit sein, alte Überzeugungen und Identitäten loszulassen, um zu neuen Erkenntnissen zu gelangen. Diese Transformation ist oft schmerzhaft, aber notwendig für das spirituelle und intellektuelle Wachstum.

In der zeitgenössischen Kultur lebt die Symbolik der Schlange als Wissensträgerin in verschiedenen Formen fort. Von der Medizin bis zur Technologie, von der Literatur bis zur Popkultur - die Schlange bleibt ein mächtiges Symbol für die Ambivalenz des Wissens und die ewige menschliche Suche nach Erkenntnis.

7. Synthese und Schlussfolgerungen

7.1 Gemeinsame Muster: Die zyklische Natur des Wissens

Die Untersuchung der verschiedenen Aspekte verlorenen Wissens offenbart bemerkenswerte Muster, die sich durch die gesamte Menschheitsgeschichte ziehen. Diese Muster zeigen, dass der Verlust und die Wiederentdeckung von Wissen nicht zufällige Ereignisse sind, sondern systematischen Dynamiken folgen, die in der Natur menschlicher Gesellschaften verwurzelt sind.

Ein zentrales Muster ist die zyklische Natur des Wissens. Wie die Schlange, die ihre Haut abwirft, durchlaufen menschliche Zivilisationen Zyklen des Aufstiegs, der Blüte, des Niedergangs und der Erneuerung. Wissen, das in einer Epoche hoch geschätzt wird, kann in der nächsten vergessen oder unterdrückt werden, nur um später in neuer Form wiederentdeckt zu werden. Die griechischen wissenschaftlichen Texte, die im mittelalterlichen Europa verloren gingen, aber durch arabische Übersetzungen überlebten und in der Renaissance wiederentdeckt wurden, sind ein klassisches Beispiel für diesen Zyklus.

Die Macht- und Kontrollstrukturen spielen eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung oder Vernichtung von Wissen. Ob es sich um die Bücherverbrennungen der Nazis, den Index Librorum Prohibitorum der katholischen Kirche oder die geheimen Archive moderner Regierungen handelt - Wissen wird oft als Bedrohung für bestehende Machtstrukturen wahrgenommen und entsprechend kontrolliert. Diese Kontrolle kann sowohl durch aktive Unterdrückung als auch durch passive Vernachlässigung erfolgen.

Ein weiteres bemerkenswertes Muster ist die Universalität bestimmter Symbole und Konzepte. Die Schlangensymbolik, die in praktisch allen Kulturen der Welt auftaucht, deutet auf gemeinsame menschliche Erfahrungen und Archetypen hin, die jenseits kultureller Grenzen existieren. Diese Universalität legt nahe, dass bestimmte Formen des Wissens und der Weisheit in der menschlichen Natur selbst verwurzelt sind und immer wieder neu entdeckt werden, auch wenn sie zeitweise verloren gehen.

Die Technologie spielt eine ambivalente Rolle bei der Bewahrung und Vernichtung von Wissen. Während neue Technologien wie der Buchdruck oder das Internet die Verbreitung von Wissen revolutioniert haben, können sie auch neue Formen der Zensur und Kontrolle ermöglichen. Die Digitalisierung bietet beispielsweise sowohl beispiellose Möglichkeiten für die Bewahrung und Zugänglichkeit von Wissen als auch neue Risiken durch digitale Zensur und die Fragilität elektronischer Medien.

7.2 Moderne Relevanz: Lehren für das digitale Zeitalter

Die Erkenntnisse über verlorenes Wissen haben unmittelbare Relevanz für unsere heutige Zeit. In einer Ära der Informationsexplosion und der digitalen Revolution stehen wir vor neuen Herausforderungen bei der Bewahrung und dem Schutz von Wissen, die bemerkenswerte Parallelen zu historischen Problemen aufweisen.

Die Digitalisierung hat das Potenzial, das Problem des verlorenen Wissens zu lösen, indem sie eine nahezu unbegrenzte Speicherkapazität und globale Zugänglichkeit bietet. Projekte wie das Internet Archive, Google Books oder die Digitalisierungsinitiativen großer Bibliotheken und Archive arbeiten daran, das gesamte menschliche Wissen digital zu bewahren und frei zugänglich zu machen. Diese Bemühungen könnten dazu führen, dass zukünftige Generationen nie wieder mit dem vollständigen Verlust wichtiger Texte und Dokumente konfrontiert werden.

Gleichzeitig entstehen jedoch neue Risiken. Die Abhängigkeit von digitalen Medien macht unser Wissen anfällig für technische Ausfälle, Cyberangriffe und die Obsoleszenz von Dateiformaten. Die Konzentration der Kontrolle über digitale Plattformen in den Händen weniger Technologieunternehmen schafft neue Möglichkeiten für Zensur und Manipulation. Die Ereignisse um WikiLeaks, die Löschung von Inhalten durch soziale Medien und die Kontrolle von Suchmaschinen über die Sichtbarkeit von Informationen zeigen, dass die digitale Revolution nicht automatisch zu mehr Freiheit und Transparenz führt.

Die Lehren aus der Geschichte der Buchzensur sind besonders relevant für die Debatte über die Regulierung digitaler Inhalte. Die Balance zwischen dem Schutz vor schädlichen Inhalten und der Wahrung der Meinungsfreiheit ist eine Herausforderung, die jede Generation neu lösen muss. Die historischen Beispiele zeigen, dass gut gemeinte Zensurmaßnahmen oft zu unbeabsichtigten Konsequenzen führen und dass die Definition von „schädlichen“ Inhalten stark von den herrschenden Machtstrukturen und Ideologien abhängt.

Die Erforschung antiker Technologien bietet wichtige Impulse für nachhaltige Entwicklung und Umweltschutz. Viele traditionelle Techniken, die über Jahrhunderte hinweg funktioniert haben, könnten Lösungen für moderne Probleme bieten. Die römischen Bautechniken, die Strukturen hervorbrachten, die bis heute bestehen, könnten Inspiration für nachhaltigere Architektur liefern. Die traditionellen Bewässerungssysteme alter Zivilisationen könnten Modelle für den Umgang mit Wasserknappheit in einer Zeit des Klimawandels sein.

7.3 Ausblick: Die Zukunft des Wissens

Die Zukunft der Wissensbewahrung und -übertragung wird wahrscheinlich von mehreren Schlüsseltrends geprägt sein. Die Künstliche Intelligenz bietet neue Möglichkeiten für die Erschließung und Analyse großer Wissensbestände. KI-Systeme können dabei helfen, beschädigte Texte zu rekonstruieren, Verbindungen zwischen verschiedenen Wissensgebieten zu entdecken und Muster zu erkennen, die menschlichen Forschern entgehen würden.

Blockchain-Technologie verspricht neue Formen der dezentralen und zensurresistenten Wissensspeicherung. Durch die Verteilung von Informationen über ein Netzwerk von Computern könnte es möglich werden, Wissen vor Zerstörung oder Manipulation zu schützen, auch wenn einzelne Knoten des Netzwerks ausfallen oder angegriffen werden.

Die Entwicklung neuer Speichertechnologien, wie DNA-basierte Datenspeicherung oder Quantenspeicher, könnte die Langzeitbewahrung von Informationen revolutionieren. Diese Technologien versprechen eine Haltbarkeit, die die traditioneller Medien bei weitem übertrifft, und könnten dazu beitragen, dass wichtige Informationen über Jahrtausende hinweg erhalten bleiben.

Gleichzeitig werden ethische Fragen immer wichtiger. Wer entscheidet, welches Wissen bewahrt wird und welches nicht? Wie können wir sicherstellen, dass die Digitalisierung nicht zu einer weiteren Form der kulturellen Hegemonie wird, bei der die Perspektiven dominanter Kulturen bevorzugt werden? Wie können wir das Recht auf Vergessen mit dem Bedürfnis nach historischer Wahrheit in Einklang bringen?

Die Erforschung versunkener Kulturen wird durch neue Technologien wie Unterwasserroboter, Satellitenarchäologie und fortgeschrittene Sonar-Systeme revolutioniert. Diese Technologien ermöglichen es, bisher unzugängliche Gebiete zu erforschen und könnten zu spektakulären Entdeckungen führen, die unser Verständnis der menschlichen Vergangenheit erweitern.

Die Symbolik der Schlange als Wissensträgerin bleibt auch in der modernen Welt relevant. In einer Zeit, in der Wissen sowohl Befreiung als auch Gefahr bedeuten kann - von der Gentechnik bis zur Künstlichen Intelligenz - erinnert uns die alte Weisheit daran, dass jede Erkenntnis mit Verantwortung verbunden ist.

8. Literaturverzeichnis und Quellen

Primärquellen und historische Dokumente

1.Platon: Timaios und Kritias – Die ursprünglichen Quellen der Atlantis-Erzählung

2.Index Librorum Prohibitorum – Verschiedene Ausgaben von 1559-1948

3.Vatikanische Archive – Digitale Sammlungen: https://www.archivioapostolicovaticano.va/

4.Edwin Smith Papyrus – Altägyptischer medizinischer Text

5.Keilschrifttafeln aus Mesopotamien – Verschiedene Sammlungen

Wissenschaftliche Literatur

1.Lehner, Mark: The Complete Pyramids – Thames & Hudson, 1997

2.Kramer, Samuel Noah: The Sumerians: Their History, Culture, and Character – University of Chicago Press, 1963

3.Wolf, Hubert: Index: Der Vatikan und die verbotenen Bücher – C.H. Beck, 2006

4.Coles, Bryony: Doggerland: A Speculative Survey – Proceedings of the Prehistoric Society, 1998

5.Gaffney, Vincent et al.: Europe’s Lost World: The Rediscovery of Doggerland – Council for British Archaeology, 2009

Archäologische Studien

1.Schmidt, Klaus: Göbekli Tepe: A Stone Age Sanctuary in South-Eastern Anatolia – Ex Oriente, 2012

2.Ballard, Robert D.: The Discovery of Ancient History in the Deep Sea Using Advanced Deep Submergence Technology – Deep Sea Research, 2008

3.Benjamin, Jonathan et al.: Submerged Prehistory – Oxbow Books, 2011

Symbolik und Mythologie

1.Eliade, Mircea: Patterns in Comparative Religion – University of Chicago Press, 1958

2.Jung, Carl Gustav: The Archetypes and the Collective Unconscious – Princeton University Press, 1969

3.Mundkur, Balaji: The Cult of the Serpent: An Interdisciplinary Survey of Its Manifestations and Origins – SUNY Press, 1983

Moderne Analysen und Kontroversen

1.Hancock, Graham: Fingerprints of the Gods – Crown Publishers, 1995

2.Fagan, Garrett G.: Archaeological Fantasies: How Pseudoarchaeology Misrepresents the Past – Routledge, 2006

3.Shermer, Michael: Why People Believe Weird Things – W. H. Freeman, 1997

Digitale Ressourcen

1.Internet Archive: https://archive.org/

2.DigiVatLib – Digitale Vatikanische Bibliothek: https://digi.vatlib.it/

3.American Library Association – Banned Books: https://www.ala.org/advocacy/bbooks

4.UNESCO Memory of the World Programme: https://en.unesco.org/programme/mow

Dokumentarfilme und Multimedia

1.“Ancient Apocalypse“ – Netflix, 2022

2.“Secrets of the Vatican“ – National Geographic, 2014

3.“Doggerland: Europe’s Lost Country“ – BBC, 2020

Hinweis: Dieser Bericht stellt eine Synthese aus wissenschaftlichen Quellen, historischen Dokumenten und kritischen Analysen dar. Während die Darstellung etablierter wissenschaftlicher Erkenntnisse auf peer-reviewten Quellen basiert, werden kontroverse Theorien als solche gekennzeichnet und kritisch bewertet. Der Autor bemüht sich um eine ausgewogene Darstellung verschiedener Perspektiven, während er gleichzeitig die Standards wissenschaftlicher Genauigkeit wahrt.

Dieser Bericht wurde am 7. Januar 2025 von Manus AI erstellt und basiert auf einer umfassenden Analyse verfügbarer Quellen zum Thema historisches und verlorenes Wissen.