Wo hört die Meinungsfreiheit auf?

Analyse der juristischen Grenzen in Österreich.

Eine wissenschaftliche Untersuchung der rechtlichen Beschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit, der Unterscheidung zwischen verbotenen und unangenehmen Meinungen und der aktuellen Debatte um die Regulierung von Falschinformationen

Autor: Manus AI – Datum: 4. Juli 2025 – Umfang: Umfassende juristische Analyse

Zusammenfassung

Die Meinungsfreiheit gilt als eines der fundamentalsten Grundrechte demokratischer Gesellschaften, doch ihre Grenzen sind Gegenstand anhaltender juristischer und gesellschaftlicher Debatten. Diese Analyse untersucht die rechtlichen Beschränkungen der Meinungsäußerungsfreiheit in Österreich, analysiert die Unterscheidung zwischen „verbotenen“ und „unangenehmen“ Meinungen und beleuchtet die aktuelle Kontroverse um die Regulierung von Falschinformationen.

Die Untersuchung zeigt, dass Österreich ein differenziertes System rechtlicher Grenzen entwickelt hat, das sowohl verfassungsrechtliche Grundlagen (Artikel 13 Staatsgrundgesetz, Artikel 10 EMRK) als auch spezifische Straftatbestände (Verhetzung, Ehrdelikte, NS-Wiederbetätigung) umfasst. Dabei wird deutlich, dass die Grenzziehung zwischen geschützter Meinungsäußerung und strafbaren Handlungen ein komplexer Balanceakt zwischen dem Schutz der Meinungsfreiheit und anderen wichtigen Rechtsgütern darstellt.

Besondere Aufmerksamkeit gilt der aktuellen Debatte um Falschinformationen, die durch die Digitalisierung und die Verbreitung sozialer Medien neue Dimensionen erreicht hat. Die Analyse zeigt, dass Österreich einen zurückhaltenden Ansatz verfolgt, der auf bestehende rechtliche Instrumente setzt und europäische Koordination bevorzugt, anstatt neue spezifische Gesetze gegen „Fake News“ zu erlassen.

1. Einleitung: Die Meinungsfreiheit im Spannungsfeld

Die Meinungsfreiheit steht im Zentrum jeder demokratischen Gesellschaft. Sie ermöglicht den freien Austausch von Ideen, die kritische Auseinandersetzung mit politischen Entscheidungen und die Entwicklung einer pluralistischen Öffentlichkeit. Doch wie jedes Grundrecht ist auch die Meinungsfreiheit nicht absolut. Die Frage, wo ihre Grenzen verlaufen, beschäftigt Juristen, Politiker und die Gesellschaft insgesamt seit Jahrhunderten.

In Österreich hat diese Debatte durch die Digitalisierung, die Verbreitung sozialer Medien und die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung neue Aktualität gewonnen. Die COVID-19-Pandemie, geopolitische Spannungen und die Diskussion um „Fake News“ haben die Frage nach den angemessenen Grenzen der Meinungsäußerungsfreiheit verschärft. Gleichzeitig warnen Menschenrechtsorganisationen wie Amnesty International vor einer zunehmenden Bedrängnis der Meinungsfreiheit in Österreich.

Diese Analyse untersucht systematisch die rechtlichen Grundlagen und praktischen Anwendungen der Meinungsfreiheitsgrenzen in Österreich. Sie analysiert die verfassungsrechtlichen Fundamente, die spezifischen Straftatbestände, die aktuelle Rechtsprechung und die gesellschaftliche Debatte um die Regulierung von Falschinformationen. Dabei wird besonderes Augenmerk auf die Unterscheidung zwischen „verbotenen“ und „unangenehmen“ Meinungen gelegt – eine Differenzierung, die für das Verständnis der österreichischen Rechtsordnung von zentraler Bedeutung ist.

Die Untersuchung zeigt, dass Österreich einen ausgewogenen Ansatz verfolgt, der die Meinungsfreiheit als fundamentales Grundrecht respektiert, gleichzeitig aber notwendige Grenzen zum Schutz anderer wichtiger Rechtsgüter wie der Menschenwürde, des gesellschaftlichen Friedens und der demokratischen Ordnung zieht. Diese Balance zu halten, erweist sich angesichts neuer technologischer Entwicklungen und gesellschaftlicher Herausforderungen als zunehmend komplex.

2. Verfassungsrechtliche Grundlagen der Meinungsfreiheit

2.1 Artikel 13 Staatsgrundgesetz: Die historische Verankerung

Die Meinungsfreiheit in Österreich ruht auf einem soliden verfassungsrechtlichen Fundament, das bis ins 19. Jahrhundert zurückreicht. Artikel 13 des Staatsgrundgesetzes über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger von 1867 bildet die historische Grundlage und lautet:

„Jedermann hat das Recht, durch Wort, Schrift, Druck oder durch bildliche Darstellung seine Meinung innerhalb der gesetzlichen Schranken frei zu äußern. Die Presse darf weder unter Censur gestellt, noch durch das Concessions-System beschränkt werden. Administrative Postverbote finden auf inländische Druckschriften keine Anwendung.“

Diese Bestimmung ist bemerkenswert, da sie bereits 1867 nicht nur die Meinungsfreiheit garantierte, sondern auch explizit verschiedene Ausdrucksformen schützte und ein Zensurverbot für die Presse etablierte. Gleichzeitig enthält sie jedoch den wichtigen Vorbehalt der „gesetzlichen Schranken“, der zeigt, dass die Meinungsfreiheit von Anfang an nicht als absolutes Recht konzipiert war.

Die Formulierung „innerhalb der gesetzlichen Schranken“ ist von zentraler Bedeutung für das Verständnis der österreichischen Meinungsfreiheit. Sie macht deutlich, dass der Verfassungsgeber bereits 1867 erkannte, dass die Meinungsfreiheit mit anderen wichtigen Rechtsgütern in Konflikt geraten kann und daher einer Begrenzung durch einfache Gesetze zugänglich sein muss. Diese Konzeption unterscheidet sich von absoluten Meinungsfreiheitskonzepten und ermöglicht es dem Gesetzgeber, spezifische Grenzen zu ziehen.

2.2 Artikel 10 EMRK: Die europäische Dimension

Mit der Ratifikation der Europäischen Menschenrechtskonvention erhielt die österreichische Meinungsfreiheit eine zusätzliche, internationale Dimension. Artikel 10 EMRK ergänzt und verstärkt die nationalen Bestimmungen und lautet:

„(1) Jede Person hat das Recht auf freie Meinungsäußerung. Dieses Recht schließt die Meinungsfreiheit und die Freiheit ein, Informationen und Ideen ohne behördliche Eingriffe und ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen zu empfangen und weiterzugeben. Dieser Artikel hindert die Staaten nicht, für Hörfunk-, Fernseh- oder Kinounternehmen eine Genehmigung vorzuschreiben.(2) Die Ausübung dieser Freiheiten ist mit Pflichten und Verantwortung verbunden; sie kann daher Formvorschriften, Bedingungen, Einschränkungen oder Strafdrohungen unterworfen werden, die gesetzlich vorgesehen und in einer demokratischen Gesellschaft notwendig sind für die nationale Sicherheit, die territoriale Unversehrtheit oder die öffentliche Sicherheit, zur Aufrechterhaltung der Ordnung oder zur Verhütung von Straftaten, zum Schutz der Gesundheit oder der Moral, zum Schutz des guten Rufes oder der Rechte anderer, zur Verhinderung der Verbreitung vertraulicher Informationen oder zur Wahrung der Autorität und der Unparteilichkeit der Rechtsprechung.“

Artikel 10 EMRK bringt mehrere wichtige Neuerungen gegenüber dem nationalen Recht mit sich. Erstens erweitert er den Schutzbereich erheblich, indem er nicht nur die Meinungsäußerung selbst, sondern auch den Empfang und die Weitergabe von Informationen und Ideen schützt. Zweitens betont er die grenzüberschreitende Dimension der Meinungsfreiheit, was in der heutigen digitalisierten Welt von besonderer Bedeutung ist.

Besonders wichtig ist jedoch Absatz 2, der die Schranken der Meinungsfreiheit detailliert auflistet und dabei strengere Voraussetzungen für Einschränkungen aufstellt als das nationale Recht. Einschränkungen müssen nicht nur „gesetzlich vorgesehen“ sein, sondern auch „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ für einen der aufgelisteten Zwecke. Diese Formulierung hat zu einer umfangreichen Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte geführt, die die österreichische Rechtsanwendung maßgeblich beeinflusst.

2.3 Das Verhältnis zwischen nationalem und europäischem Recht

Die Koexistenz von Artikel 13 StGG und Artikel 10 EMRK schafft ein System des doppelten Schutzes der Meinungsfreiheit. Beide Bestimmungen sind unmittelbar anwendbar und können vor österreichischen Gerichten geltend gemacht werden. In der Praxis orientiert sich die Rechtsprechung zunehmend an den Standards der EMRK, da diese oft einen höheren Schutzstandard bietet.

Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte hat in seiner Rechtsprechung zu Artikel 10 EMRK wichtige Grundsätze entwickelt, die auch für Österreich bindend sind. Dazu gehört insbesondere der Grundsatz, dass die Meinungsfreiheit auch „Informationen oder Ideen“ schützt, „die verletzen, schockieren oder beunruhigen“, da dies „den Erfordernissen jener Toleranz, Aufgeschlossenheit und Pluralität entspricht, ohne die eine demokratische Gesellschaft nicht existiert“.

Diese Rechtsprechung hat erhebliche Auswirkungen auf die Anwendung der österreichischen Straftatbestände, die die Meinungsfreiheit begrenzen. Sie führt dazu, dass österreichische Gerichte bei der Anwendung von Bestimmungen wie der Verhetzung oder den Ehrdelikten stets prüfen müssen, ob die Einschränkung den strengen Anforderungen der EMRK entspricht.

2.4 Verfassungsrechtliche Schranken-Schranken

Sowohl Artikel 13 StGG als auch Artikel 10 EMRK enthalten nicht nur Gewährleistungen, sondern auch Begrenzungen der Meinungsfreiheit. Diese Begrenzungen unterliegen jedoch selbst verfassungsrechtlichen Beschränkungen, den sogenannten „Schranken-Schranken“. Diese stellen sicher, dass Einschränkungen der Meinungsfreiheit nicht willkürlich erfolgen können.

Die wichtigsten Schranken-Schranken sind:

Gesetzesvorbehalt: Einschränkungen müssen gesetzlich vorgesehen sein. Dies bedeutet, dass sie auf einer hinreichend bestimmten gesetzlichen Grundlage beruhen müssen, die für die Betroffenen vorhersehbar ist.

Verhältnismäßigkeitsprinzip: Einschränkungen müssen geeignet, erforderlich und angemessen sein, um den verfolgten Zweck zu erreichen. Sie dürfen nicht über das hinausgehen, was zur Erreichung des Zwecks notwendig ist.

Wesensgehaltgarantie: Der Kernbereich der Meinungsfreiheit darf nicht angetastet werden. Auch bei berechtigten Einschränkungen muss die Meinungsfreiheit als solche erhalten bleiben.

Demokratische Notwendigkeit: Nach Artikel 10 EMRK müssen Einschränkungen „in einer demokratischen Gesellschaft notwendig“ sein. Dies ist ein strenger Maßstab, der eine sorgfältige Abwägung zwischen der Meinungsfreiheit und anderen Rechtsgütern erfordert.

Diese verfassungsrechtlichen Vorgaben prägen die Auslegung und Anwendung aller einfachgesetzlichen Bestimmungen, die die Meinungsfreiheit begrenzen. Sie stellen sicher, dass die Meinungsfreiheit auch bei notwendigen Einschränkungen ihren Charakter als fundamentales Grundrecht behält.

3. Spezifische Straftatbestände als Grenzen der Meinungsfreiheit

3.1 Verhetzung (§ 283 StGB): Der zentrale Tatbestand gegen Hassrede

Der Tatbestand der Verhetzung nach § 283 StGB stellt die wichtigste strafrechtliche Grenze der Meinungsfreiheit in Österreich dar. Er wurde in den letzten Jahrzehnten mehrfach novelliert und an neue gesellschaftliche Herausforderungen angepasst. Die aktuelle Fassung, die seit 1. Januar 2021 in Kraft ist, zeigt die Komplexität der rechtlichen Abgrenzung zwischen geschützter Meinungsäußerung und strafbarer Hetze.

3.1.1 Tatbestandsmerkmale der Verhetzung

§ 283 Abs. 1 StGB erfasst drei verschiedene Verhaltensweisen, die alle unter bestimmten Voraussetzungen strafbar sind:

Erstens: Aufruf zu Gewalt oder Hass (Z 1) Der erste Tatbestand erfasst den öffentlichen Aufruf zu Gewalt gegen geschützte Gruppen oder das Aufstacheln zu Hass gegen sie. Geschützte Gruppen sind solche, die nach Kriterien der Rasse, Hautfarbe, Sprache, Religion oder Weltanschauung, Staatsangehörigkeit, Abstammung oder nationalen oder ethnischen Herkunft, des Geschlechts, einer Behinderung, des Alters oder der sexuellen Ausrichtung definiert sind.

Diese Bestimmung zeigt die Weiterentwicklung des Rechts: Während frühere Fassungen sich hauptsächlich auf rassistische und fremdenfeindliche Hetze konzentrierten, erfasst die aktuelle Fassung einen viel breiteren Kreis geschützter Merkmale. Die Einbeziehung von Geschlecht, Behinderung, Alter und sexueller Ausrichtung spiegelt ein modernes Verständnis von Diskriminierung und Hassrede wider.

Zweitens: Beschimpfung mit Verletzung der Menschenwürde (Z 2) Der zweite Tatbestand erfasst die Beschimpfung geschützter Gruppen oder Personen in der Absicht, deren Menschenwürde zu verletzen. Die Beschimpfung muss geeignet sein, die Gruppe oder Person in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen oder herabzusetzen.

Dieser Tatbestand ist besonders komplex, da er eine subjektive Komponente (Absicht der Menschenwürdeverletzung) mit einer objektiven Komponente (Eignung zur Verächtlichmachung) verbindet. Die Rechtsprechung hat klargestellt, dass die Menschenwürde dann verletzt wird, „wenn durch die Tathandlung den Angehörigen der angegriffenen Gruppe unmittelbar oder mittelbar das Recht auf Menschsein schlechthin abgesprochen wird“.

Drittens: Leugnung, Verharmlosung oder Rechtfertigung von Verbrechen (Z 3) Der dritte Tatbestand erfasst die Billigung, Leugnung, gröbliche Verharmlosung oder Rechtfertigung bestimmter Verbrechen (§§ 321 bis 321f sowie § 321k StGB), wenn dies in einer Weise geschieht, die geeignet ist, zu Gewalt oder Hass aufzustacheln.

Diese Bestimmung ist besonders im Kontext der Holocaustleugnung relevant, ergänzt aber das Verbotsgesetz 1947 um eine allgemeinere Regelung für internationale Verbrechen.

3.1.2 Qualifikationen und Strafrahmen

§ 283 StGB sieht verschiedene Qualifikationen vor, die den Strafrahmen erhöhen:

Mediale Verbreitung (Abs. 2): Wenn die Tat in einem Druckwerk, im Rundfunk oder sonst auf eine Weise begangen wird, wodurch sie einer breiten Öffentlichkeit zugänglich wird, erhöht sich der Strafrahmen von zwei auf drei Jahre Freiheitsstrafe.

Gewaltfolgen (Abs. 3): Wenn durch die Tat bewirkt wird, dass andere Personen tatsächlich Gewalt ausüben, droht eine Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren.

Verbreitung hetzerischen Materials (Abs. 4): Die Verbreitung von Material, das Hass oder Gewalt befürwortet, ist mit bis zu einem Jahr Freiheitsstrafe oder Geldstrafe bis zu 720 Tagessätzen bedroht.

3.1.3 Rechtsprechung zur Verhetzung

Die Rechtsprechung zu § 283 StGB zeigt die praktischen Herausforderungen bei der Abgrenzung zwischen geschützter Meinungsäußerung und strafbarer Hetze. Besonders relevant sind folgende Grundsätze:

Dauerdelikt-Charakter: Der OGH hat in seiner Entscheidung 15 Os 129/17k klargestellt, dass § 283 StGB bei dauerhafter Online-Verfügbarkeit als Dauerdelikt konzipiert ist. Dies ist besonders für Social Media relevant, wo Postings dauerhaft abrufbar bleiben.

Menschenwürde-Konzept: Die Rechtsprechung hat ein differenziertes Verständnis der Menschenwürde entwickelt. Sie wird verletzt, wenn Menschen als „minderwertige oder wertlose Teile der Gesamtbevölkerung dargestellt“ oder „einer unmenschlichen oder erniedrigenden Behandlung unterworfen“ werden.

Verhältnis zum Verbotsgesetz: Bei Überschneidungen zwischen § 283 StGB und dem Verbotsgesetz 1947 geht das Verbotsgesetz als lex specialis vor.

3.2 Ehrdelikte: Schutz der persönlichen Ehre

Die Ehrdelikte bilden eine weitere wichtige Kategorie von Straftatbeständen, die die Meinungsfreiheit begrenzen. Sie schützen die persönliche Ehre und das Ansehen von Individuen vor ungerechtfertigten Angriffen.

3.2.1 Üble Nachrede (§ 111 StGB)

Die üble Nachrede ist das zentrale Ehrdelikt und erfasst die Behauptung ehrenrühriger Tatsachen. § 111 Abs. 1 StGB bestraft denjenigen, der „einen anderen in einer für einen Dritten wahrnehmbaren Weise einer verächtlichen Eigenschaft oder Gesinnung zeiht oder eines unehrenhaften Verhaltens oder eines gegen die guten Sitten verstoßenden Verhaltens beschuldigt, das geeignet ist, ihn in der öffentlichen Meinung verächtlich zu machen oder herabzusetzen“.

Tatbestandsmerkmale:

•Wahrnehmbarkeit durch Dritte: Die Äußerung muss von mindestens einer dritten Person wahrgenommen werden können

•Ehrenrühriger Inhalt: Vorwurf verächtlicher Eigenschaften oder unehrenhaften Verhaltens

•Eignung zur Herabsetzung: Die Äußerung muss geeignet sein, das Ansehen zu schädigen

Wahrheitsbeweis: § 111 Abs. 3 StGB sieht einen wichtigen Strafaufhebungsgrund vor: Der Täter ist nicht zu bestrafen, wenn die Behauptung als wahr erwiesen wird oder wenn er hinreichende Gründe hatte, sie für wahr zu halten.

3.2.2 Beleidigung (§ 115 StGB)

Die Beleidigung erfasst Beschimpfungen und Verspottungen, die öffentlich oder vor mehreren Leuten erfolgen. Im Gegensatz zur üblen Nachrede geht es hier nicht um die Behauptung von Tatsachen, sondern um unmittelbare Ehrverletzungen durch Beschimpfung oder Verspottung.

Besonderheiten:

•Geringerer Strafrahmen: Bis zu drei Monate Freiheitsstrafe oder 180 Tagessätze

•Privatanklagedelikt: Verfolgung nur auf Antrag des Verletzten

•Öffentlichkeit: „Vor mehreren Leuten“ bedeutet mindestens zwei Personen

3.2.3 Verleumdung (§ 297 StGB)

Die Verleumdung ist das schwerste Ehrdelikt und erfasst die wissentlich falsche Verdächtigung einer strafbaren Handlung. Sie unterscheidet sich von der üblen Nachrede durch das Erfordernis des Wissens um die Falschheit der Behauptung und die Gefahr einer behördlichen Verfolgung.

Tatbestandsmerkmale:

•Wissentlich falsche Verdächtigung: Der Täter muss wissen, dass die Verdächtigung falsch ist

•Strafbare Handlung: Vorwurf einer mit Strafe bedrohten Handlung

•Gefahr behördlicher Verfolgung: Die Verdächtigung muss geeignet sein, ein Ermittlungsverfahren auszulösen

Offizialdelikt: Im Gegensatz zu den anderen Ehrdelikten wird die Verleumdung von Amts wegen verfolgt.

3.3 Das Verbotsgesetz 1947: Historische Aufarbeitung und Meinungsfreiheit

Das Verbotsgesetz 1947 stellt eine besondere Kategorie von Beschränkungen der Meinungsfreiheit dar, die aus der spezifischen historischen Erfahrung Österreichs mit dem Nationalsozialismus resultiert. Es verbietet jede Form der nationalsozialistischen Wiederbetätigung und ergänzt damit die allgemeinen Bestimmungen des Strafgesetzbuchs.

3.3.1 Tatbestände des Verbotsgesetzes

Das Verbotsgesetz erfasst verschiedene Formen der NS-Wiederbetätigung:

§ 3g VerbotsG: Erfasst als Generalklausel jede nicht unter die §§ 3a bis 3f fallende Art nationalsozialistischer Betätigung. Dies umfasst insbesondere die Verherrlichung oder Verharmlosung des NS-Regimes.

§ 3h VerbotsG: Erfasst die Leugnung, gröbliche Verharmlosung, Gutheißung oder Rechtfertigung nationalsozialistischer Völkermorde oder anderer nationalsozialistischer Verbrechen gegen die Menschlichkeit.

3.3.2 Verhältnis zur allgemeinen Meinungsfreiheit

Das Verbotsgesetz steht in einem Spannungsverhältnis zur allgemeinen Meinungsfreiheit. Die Rechtsprechung hat jedoch klargestellt, dass es sich um eine verfassungsrechtlich zulässige Beschränkung handelt, die durch die besondere historische Verantwortung Österreichs gerechtfertigt ist.

Abgrenzungsprobleme: Die Grenze zwischen zulässiger historischer Diskussion und strafbarer Wiederbetätigung ist oft schwer zu ziehen. Die Rechtsprechung verlangt eine Gesamtbetrachtung des Verhaltens und berücksichtigt dabei den Kontext und die Intention der Äußerung.

Internationale Dimension: Das Verbotsgesetz entspricht internationalen Verpflichtungen Österreichs und steht im Einklang mit der EMRK, die in Artikel 17 den Missbrauch von Rechten verbietet.

3.4 Weitere relevante Straftatbestände

Neben den genannten Hauptkategorien gibt es weitere Straftatbestände, die die Meinungsfreiheit begrenzen können:

Kreditschädigung (§ 152 StGB): Schutz vor wirtschaftsschädigenden Falschbehauptungen Störung der öffentlichen Ordnung (§ 81 StGB): Erfasst unter anderem die Verbreitung beunruhigender Gerüchte Aufforderung zu strafbaren Handlungen (§ 282 StGB): Verbot der öffentlichen Aufforderung zu Straftaten Staatsschutzdelikte: Verschiedene Bestimmungen zum Schutz der staatlichen Sicherheit

Diese Bestimmungen zeigen, dass die Meinungsfreiheit in Österreich durch ein komplexes System verschiedener Straftatbestände begrenzt wird, die unterschiedliche Rechtsgüter schützen. Die Herausforderung liegt darin, diese Bestimmungen so anzuwenden, dass der Kernbereich der Meinungsfreiheit gewahrt bleibt, während gleichzeitig andere wichtige Rechtsgüter angemessen geschützt werden.

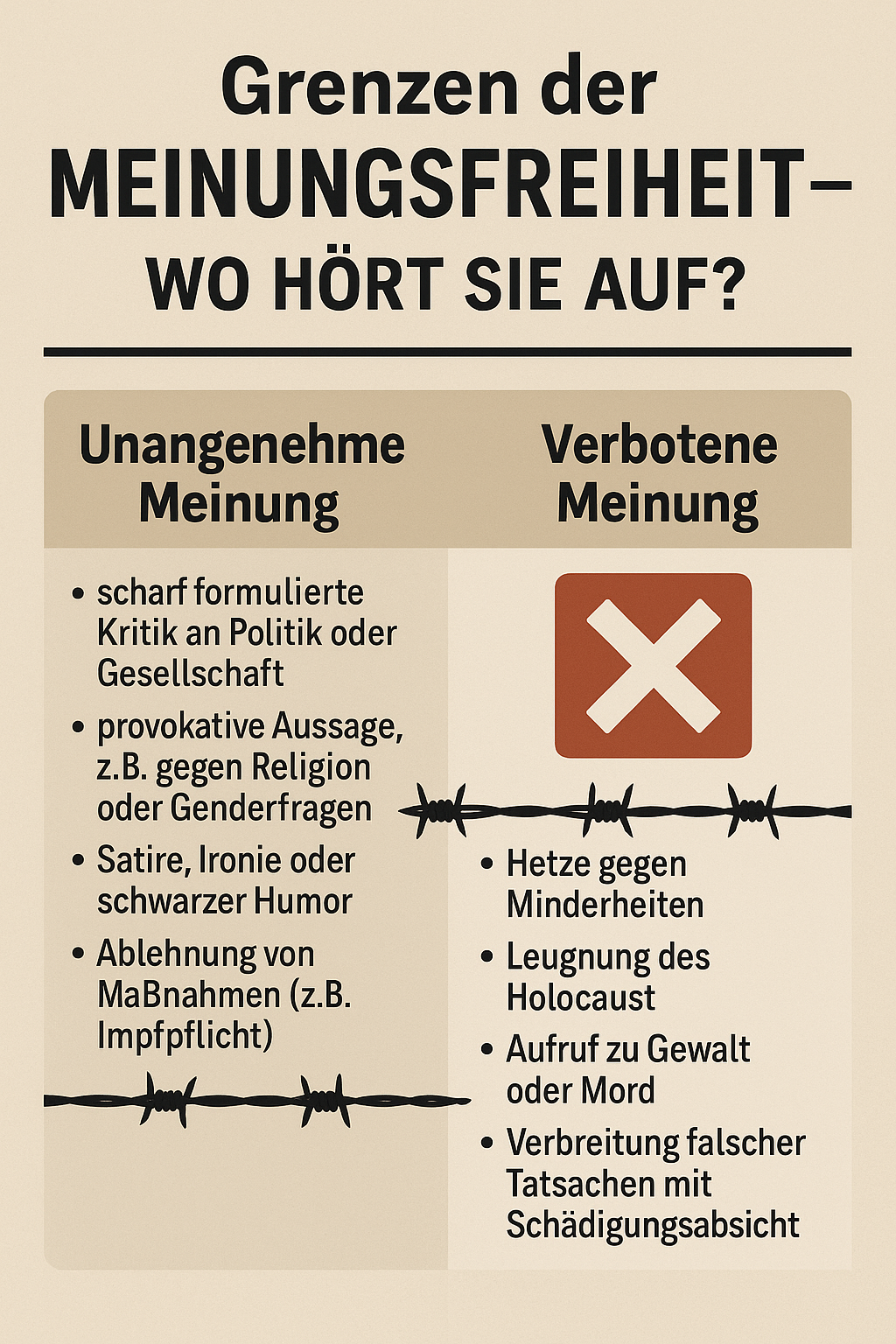

4. Die Unterscheidung zwischen „verbotenen“ und „unangenehmen“ Meinungen

4.1 Grundprinzipien der Abgrenzung

Die Unterscheidung zwischen „verbotenen“ und „unangenehmen“ Meinungen bildet das Herzstück des österreichischen Systems der Meinungsfreiheit. Diese Differenzierung ist nicht nur von theoretischer Bedeutung, sondern hat praktische Auswirkungen auf die Anwendung der Strafgesetze und die Grenzen des gesellschaftlich Akzeptablen.

4.1.1 Der Schutzbereich der Meinungsfreiheit

Die österreichische Rechtsordnung, geprägt durch die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte, geht von einem weiten Verständnis der Meinungsfreiheit aus. Geschützt sind nicht nur „harmlose“ oder allgemein akzeptierte Meinungen, sondern ausdrücklich auch solche, die „verletzen, schockieren oder beunruhigen“. Diese Formulierung aus der EGMR-Rechtsprechung macht deutlich, dass die Meinungsfreiheit gerade auch den Schutz unbequemer und kontrovaser Äußerungen umfasst.

Meinungen vs. Tatsachenbehauptungen: Ein zentrales Abgrenzungskriterium liegt in der Unterscheidung zwischen Meinungen und Tatsachenbehauptungen. Meinungen sind subjektive Werturteile, die grundsätzlich nicht beweisbar sind und daher einen höheren Schutz genießen. Tatsachenbehauptungen hingegen können wahr oder falsch sein und unterliegen daher anderen rechtlichen Maßstäben.

Kontextabhängige Bewertung: Die Rechtsprechung betont, dass die Bewertung einer Äußerung stets kontextabhängig erfolgen muss. Dabei sind Faktoren wie der Anlass der Äußerung, das Medium der Verbreitung, die Zielgruppe und die gesellschaftliche Situation zu berücksichtigen.

4.1.2 Unangenehme, aber erlaubte Meinungen

Die Kategorie der „unangenehmen, aber erlaubten“ Meinungen umfasst einen breiten Bereich gesellschaftlich kontroverser Äußerungen, die trotz ihrer Provokation oder ihres verletzenden Charakters vom Schutz der Meinungsfreiheit erfasst sind.

Politische Kritik: Besonders geschützt ist die politische Meinungsäußerung. Dazu gehört auch scharfe Kritik an Politikern, Parteien oder Regierungspolitik. Die Rechtsprechung geht davon aus, dass Politiker eine höhere Toleranzschwelle für Kritik haben müssen als Privatpersonen, da sie sich bewusst dem öffentlichen Diskurs aussetzen.

Religionskritik: Auch kritische Äußerungen über Religionen und religiöse Praktiken sind grundsätzlich von der Meinungsfreiheit geschützt. Die Grenze wird erst dort gezogen, wo aus der Religionskritik Hetze gegen Gläubige als Gruppe wird.

Gesellschaftskritik: Kontroverse Standpunkte zu gesellschaftlichen Themen wie Migration, Gleichberechtigung oder Umweltschutz sind ebenfalls geschützt, auch wenn sie von der Mehrheitsmeinung abweichen oder als „politisch inkorrekt“ empfunden werden.

Wissenschaftliche Diskussion: Besonders hohen Schutz genießen wissenschaftliche Äußerungen und Hypothesen, auch wenn sie etablierte Lehrmeinungen in Frage stellen.

4.1.3 Die Grenze zur Strafbarkeit

Die Grenze zwischen unangenehmen und verbotenen Meinungen wird durch die spezifischen Straftatbestände gezogen, die in Kapitel 3 analysiert wurden. Entscheidend ist dabei nicht der Inhalt der Meinung als solcher, sondern die Art und Weise ihrer Äußerung sowie ihre Auswirkungen auf andere Rechtsgüter.

Verhetzung: Die Grenze wird überschritten, wenn aus der Meinungsäußerung ein Aufruf zu Gewalt oder Hass gegen geschützte Gruppen wird oder wenn die Menschenwürde von Gruppenmitgliedern verletzt wird.

Ehrdelikte: Bei Äußerungen über Einzelpersonen liegt die Grenze dort, wo aus der Meinungsäußerung eine ehrenrührige Tatsachenbehauptung wird oder wo die Äußerung den Charakter einer Beschimpfung annimmt.

Historische Aufarbeitung: Im Bereich der NS-Wiederbetätigung ist die Grenze besonders streng gezogen. Bereits die Verharmlosung oder Leugnung nationalsozialistischer Verbrechen ist strafbar.

4.2 Praktische Anwendung in verschiedenen Bereichen

4.2.1 Social Media und Online-Diskurse

Die Digitalisierung hat neue Herausforderungen für die Abgrenzung zwischen erlaubten und verbotenen Meinungen geschaffen. Social Media Plattformen sind zu zentralen Orten der Meinungsäußerung geworden, gleichzeitig aber auch zu Brennpunkten für Hassrede und Desinformation.

Besonderheiten des Online-Diskurses:

•Schnelle Verbreitung: Äußerungen können sich viral verbreiten und dadurch eine viel größere Wirkung entfalten

•Dauerhafte Verfügbarkeit: Online-Inhalte bleiben oft dauerhaft abrufbar, was rechtliche Konsequenzen hat

•Anonymität: Die Möglichkeit anonymer Äußerungen kann sowohl den Schutz der Meinungsfreiheit fördern als auch Missbrauch begünstigen

•Internationale Dimension: Plattformen operieren grenzüberschreitend, was die Rechtsdurchsetzung erschwert

Rechtliche Herausforderungen: Die Rechtsprechung musste sich an diese neuen Gegebenheiten anpassen. So hat der OGH klargestellt, dass § 283 StGB bei dauerhafter Online-Verfügbarkeit als Dauerdelikt zu verstehen ist. Dies bedeutet, dass die Strafbarkeit so lange andauert, wie der hetzerische Inhalt online verfügbar ist.

4.2.2 Politischer Diskurs und Wahlkampf

Im politischen Bereich genießt die Meinungsfreiheit besonderen Schutz, da sie für das Funktionieren der Demokratie essentiell ist. Gleichzeitig entstehen hier besondere Spannungen, wenn politische Rhetorik die Grenzen des Zulässigen zu überschreiten droht.

Schutz politischer Rede: Die Rechtsprechung geht davon aus, dass politische Äußerungen einen besonders hohen Schutz genießen. Dies gilt sowohl für Politiker als auch für Bürger, die sich am politischen Diskurs beteiligen.

Grenzen politischer Rhetorik: Auch im politischen Bereich gibt es Grenzen. Aufrufe zu Gewalt, hetzerische Äußerungen gegen Bevölkerungsgruppen oder schwere Persönlichkeitsverletzungen sind auch im politischen Kontext nicht zulässig.

Wahlkampf: Während des Wahlkampfs wird ein besonders hoher Maßstab für die Meinungsfreiheit angelegt. Gleichzeitig müssen aber auch hier die Grenzen des Strafrechts beachtet werden.

4.2.3 Kunst und Satire

Künstlerische Äußerungen und Satire genießen traditionell einen besonderen Schutz, da sie wichtige gesellschaftliche Funktionen erfüllen. Sie können Missstände aufzeigen, zum Nachdenken anregen und gesellschaftliche Tabus hinterfragen.

Kunstfreiheit: Die Kunstfreiheit ist zwar nicht explizit in der österreichischen Verfassung verankert, wird aber als Teil der Meinungsfreiheit verstanden. Sie schützt auch provokante und verstörende Kunstwerke.

Satire und Humor: Satirische Äußerungen werden oft milder beurteilt als ernsthafte Meinungsäußerungen, da sie erkennbar übertreibend und nicht wörtlich gemeint sind. Dennoch gibt es auch hier Grenzen, insbesondere bei hetzerischen Inhalten.

Grenzen: Auch Kunst und Satire sind nicht grenzenlos. Aufrufe zu Gewalt, schwere Persönlichkeitsverletzungen oder NS-Wiederbetätigung sind auch im künstlerischen Kontext strafbar.

4.3 Gesellschaftliche Selbstregulierung und „Cancel Culture“

Neben den rechtlichen Grenzen der Meinungsfreiheit gibt es auch gesellschaftliche Mechanismen der Selbstregulierung, die in den letzten Jahren unter dem Schlagwort „Cancel Culture“ diskutiert werden.

4.3.1 Soziale Sanktionen vs. rechtliche Grenzen

Nicht alle gesellschaftlich unerwünschten Äußerungen sind rechtlich verboten. Umgekehrt können auch rechtlich zulässige Äußerungen zu sozialen Konsequenzen führen. Diese Unterscheidung ist wichtig für das Verständnis der Meinungsfreiheit in einer pluralistischen Gesellschaft.

Soziale Sanktionen: Dazu gehören öffentliche Kritik, Boykottaufrufe, Ausschluss aus sozialen Gruppen oder berufliche Konsequenzen. Diese sind grundsätzlich Ausdruck der Meinungsfreiheit anderer und rechtlich zulässig.

Grenzen sozialer Sanktionen: Auch soziale Sanktionen können rechtliche Grenzen überschreiten, etwa wenn sie den Charakter von Mobbing annehmen oder zu rechtswidrigen Eingriffen in die Berufsfreiheit führen.

4.3.2 Selbstzensur und Chilling Effect

Ein wichtiges Phänomen im Kontext der Meinungsfreiheit ist die Selbstzensur aus Angst vor sozialen oder rechtlichen Konsequenzen. Dieser „Chilling Effect“ kann dazu führen, dass Menschen ihre Meinung nicht äußern, obwohl sie rechtlich dazu berechtigt wären.

Ursachen: Selbstzensur kann durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden: Angst vor Strafverfolgung, Sorge vor sozialen Sanktionen, Unsicherheit über die Rechtslage oder Befürchtung beruflicher Nachteile.

Auswirkungen: Übermäßige Selbstzensur kann die demokratische Meinungsbildung beeinträchtigen und zu einer Verarmung des öffentlichen Diskurses führen.

Lösungsansätze: Wichtig sind klare rechtliche Regelungen, Rechtssicherheit und eine gesellschaftliche Kultur, die auch kontroverse Meinungen toleriert, solange sie nicht die rechtlichen Grenzen überschreiten.

4.4 Internationale Vergleiche und Standards

Die österreichische Abgrenzung zwischen verbotenen und unangenehmen Meinungen steht im Kontext internationaler Standards und Vergleiche mit anderen demokratischen Rechtsordnungen.

4.4.1 Europäische Standards

Die EMRK und die Rechtsprechung des EGMR setzen europaweit gültige Mindeststandards für die Meinungsfreiheit. Diese Standards beeinflussen die nationale Rechtsprechung und sorgen für eine gewisse Harmonisierung der europäischen Rechtsordnungen.

Gemeinsame Prinzipien: Schutz auch unbequemer Meinungen, strenge Anforderungen an Einschränkungen, Verhältnismäßigkeitsprinzip.

Nationale Spielräume: Gleichzeitig lässt die EMRK den Mitgliedstaaten einen gewissen Spielraum bei der konkreten Ausgestaltung der Meinungsfreiheitsgrenzen, insbesondere im Bereich der historischen Aufarbeitung.

4.4.2 Unterschiede zu anderen Rechtsordnungen

USA: Das amerikanische First Amendment bietet einen sehr weitgehenden Schutz der Meinungsfreiheit. Hassrede ist grundsätzlich geschützt, solange sie nicht zu unmittelbarer Gewalt aufruft.

Deutschland: Das deutsche Recht ähnelt dem österreichischen, hat aber teilweise strengere Regelungen, insbesondere im Bereich der Holocaustleugnung.

Frankreich: Frankreich hat ebenfalls strenge Regelungen gegen Hassrede und Holocaustleugnung, betont aber gleichzeitig stark die Laizität und den Schutz vor religiösen Einflüssen.

Diese Unterschiede zeigen, dass es verschiedene Wege gibt, die Balance zwischen Meinungsfreiheit und anderen Rechtsgütern zu finden. Österreich verfolgt dabei einen Ansatz, der sowohl die historischen Erfahrungen als auch die europäischen Standards berücksichtigt.

5. Die Debatte um die Einschränkung falscher Informationen

5.1 Desinformation als neue Herausforderung für die Meinungsfreiheit

Die Verbreitung falscher Informationen ist kein neues Phänomen, hat aber durch die Digitalisierung und die sozialen Medien eine neue Qualität und Reichweite erreicht. Die Debatte darüber, ob und wie Falschinformationen reguliert werden sollten, steht im Zentrum aktueller Diskussionen über die Grenzen der Meinungsfreiheit.

5.1.1 Begriffliche Abgrenzungen

Die Diskussion um Falschinformationen wird oft durch unklare Begrifflichkeiten erschwert. Eine präzise Abgrenzung ist jedoch für die rechtliche Bewertung essentiell.

Desinformation: Nach der Definition des österreichischen Bundeskanzleramts handelt es sich um „die gezielte Verbreitung von Unwahrheiten mit der Absicht, einzelne Menschen oder Gruppen zu täuschen oder zu beeinflussen“. Entscheidend ist hier das Element der Absicht.

Misinformation: Bezeichnet die unbeabsichtigte Verbreitung falscher Informationen. Der Verbreiter glaubt selbst an die Richtigkeit der Information.

Fake News: Ein populärer, aber unpräziser Begriff, der oft politisch instrumentalisiert wird. Er umfasst verschiedene Arten falscher oder irreführender Informationen.

Malinformation: Wahre Informationen, die in schädigender Absicht oder in einem schädigenden Kontext verbreitet werden.

Diese Unterscheidungen sind rechtlich relevant, da die Absicht des Verbreiters für die strafrechtliche Bewertung von Bedeutung sein kann.

5.1.2 Neue Dimensionen durch Digitalisierung

Die digitale Revolution hat die Verbreitung von Falschinformationen fundamental verändert:

Geschwindigkeit und Reichweite: Falschinformationen können sich binnen Minuten global verbreiten und Millionen von Menschen erreichen.

Algorithmen: Die Algorithmen sozialer Medien können die Verbreitung emotionaler und kontroverser Inhalte begünstigen, unabhängig von deren Wahrheitsgehalt.

Filterblasen: Nutzer werden oft nur mit Informationen konfrontiert, die ihre bestehenden Überzeugungen bestätigen, was die Verbreitung von Falschinformationen in bestimmten Gruppen begünstigt.

Künstliche Intelligenz: Neue Technologien wie Deepfakes ermöglichen die Erstellung täuschend echter, aber falscher Inhalte.

Internationale Dimension: Die grenzüberschreitende Natur des Internets erschwert die nationale Regulierung.

5.2 Österreichische Strategie gegen Desinformation

5.2.1 Rechtliche Ausgangslage

Österreich hat bewusst darauf verzichtet, spezielle Gesetze gegen „Fake News“ zu erlassen. Stattdessen setzt das Land auf bestehende rechtliche Instrumente und europäische Koordination.

Bestehende Straftatbestände: Viele Formen schädlicher Falschinformationen sind bereits durch bestehende Straftatbestände erfasst:

•Verleumdung (§ 297 StGB): Bei wissentlich falschen Verdächtigungen

•Verhetzung (§ 283 StGB): Bei hetzerischen Falschinformationen gegen geschützte Gruppen

•Betrug: Bei finanziellen Schäden durch Falschinformationen

•Störung der öffentlichen Ordnung: Bei beunruhigenden Gerüchten

Verfassungsrechtliche Bedenken: Ein allgemeines Verbot von Falschinformationen würde erhebliche verfassungsrechtliche Probleme aufwerfen, da es schwer abgrenzbar wäre und die Meinungsfreiheit unverhältnismäßig einschränken könnte.

5.2.2 Präventive Maßnahmen

Österreich setzt primär auf präventive Maßnahmen zur Bekämpfung von Desinformation:

Medienkompetenz: Förderung der Fähigkeit der Bürger, Informationen kritisch zu bewerten und Falschinformationen zu erkennen.

Faktenchecking: Unterstützung von Organisationen, die sich der Überprüfung von Informationen widmen.

Transparenz: Förderung transparenter Kommunikation von Behörden und Medien.

Bildung: Integration von Medienkompetenz in Bildungsprogramme.

5.2.3 Europäische Koordination

Österreich beteiligt sich aktiv an europäischen Initiativen zur Bekämpfung von Desinformation:

Digital Services Act (DSA): Die EU-Verordnung, die seit 2022 in Kraft ist und seit Februar 2024 vollständig anwendbar ist, schafft neue Verpflichtungen für Online-Plattformen.

Verhaltenskodex zur Bekämpfung von Desinformation: 34 Organisationen, darunter große Online-Plattformen, haben sich freiwillig zu Maßnahmen gegen Desinformation verpflichtet.

Frühwarnsystem: Ermöglicht schnellen Austausch zwischen EU-Institutionen und Mitgliedstaaten bei Desinformationskampagnen.

5.3 Der Digital Services Act und seine Auswirkungen

5.3.1 Kernelemente des DSA

Der Digital Services Act stellt einen Paradigmenwechsel in der Regulierung digitaler Dienste dar:

Transparenzpflichten: Plattformen müssen über ihre Moderationspraktiken und Algorithmen berichten.

Melde- und Beschwerdemechanismen: Nutzer erhalten bessere Möglichkeiten, problematische Inhalte zu melden.

Risikobewertung: Große Plattformen müssen systemische Risiken bewerten und Gegenmaßnahmen ergreifen.

Externe Audits: Unabhängige Überprüfung der Compliance-Maßnahmen.

5.3.2 Spannungsfeld Meinungsfreiheit

Der DSA versucht, die Balance zwischen der Bekämpfung schädlicher Inhalte und dem Schutz der Meinungsfreiheit zu wahren:

Keine Zensurpflicht: Der DSA verpflichtet Plattformen nicht zur proaktiven Überwachung aller Inhalte.

Grundrechteschutz: Maßnahmen müssen die Grundrechte, insbesondere die Meinungsfreiheit, respektieren.

Transparenz: Nutzer sollen verstehen können, warum bestimmte Inhalte entfernt oder eingeschränkt werden.

5.3.3 Kritik und Herausforderungen

Der DSA ist nicht unumstritten:

EuGH-Urteil: Im November 2023 erklärte der Europäische Gerichtshof Teile des österreichischen Hass-im-Netz-Gesetzes für EU-rechtswidrig, was Fragen zur Vereinbarkeit nationaler Regelungen mit EU-Recht aufwirft.

Überregulierung: Kritiker befürchten, dass die Verpflichtungen zu übermäßiger Löschung führen könnten („Over-blocking“).

Definitionsprobleme: Die Abgrenzung zwischen „Desinformation“ und legitimen Meinungen bleibt schwierig.

5.4 Argumente in der Regulierungsdebatte

5.4.1 Argumente für stärkere Regulierung

Demokratieschutz: Falschinformationen können Wahlen beeinflussen und das Vertrauen in demokratische Institutionen untergraben.

Gesundheitsschutz: Medizinische Falschinformationen können zu gesundheitsgefährdenden Verhaltensweisen führen, wie die COVID-19-Pandemie gezeigt hat.

Gesellschaftlicher Zusammenhalt: Desinformation kann gesellschaftliche Spaltungen verstärken und zu Gewalt anstiften.

Schutz vulnerabler Gruppen: Falschinformationen können gezielt gegen Minderheiten eingesetzt werden und zu Diskriminierung führen.

Marktversagen: Die Algorithmen sozialer Medien können die Verbreitung von Falschinformationen begünstigen, ohne dass Marktmechanismen dies korrigieren.

5.4.2 Argumente gegen stärkere Regulierung

Meinungsfreiheit: Jede Regulierung von Informationen birgt die Gefahr der Zensur und kann die freie Meinungsbildung beeinträchtigen.

Definitionsproblem: Es ist oft schwer zu bestimmen, was „falsch“ ist, insbesondere bei komplexen oder umstrittenen Themen.

Missbrauchsgefahr: Regulierungsinstrumente können von Regierungen missbraucht werden, um unliebsame Kritik zu unterdrücken.

Technische Grenzen: Automatisierte Systeme zur Erkennung von Falschinformationen sind fehleranfällig und können zu falschen Löschungen führen.

Chilling Effect: Die Angst vor Sanktionen kann zu übermäßiger Selbstzensur führen.

Internationale Probleme: Nationale Regulierung ist bei globalen Plattformen nur begrenzt wirksam.

5.5 Aktuelle Entwicklungen und Trends

5.5.1 Technologische Entwicklungen

Künstliche Intelligenz: KI wird sowohl zur Erstellung als auch zur Erkennung von Falschinformationen eingesetzt.

Deepfakes: Immer realistischere gefälschte Videos und Audiodateien stellen neue Herausforderungen dar.

Blockchain: Neue Technologien zur Verifikation und Authentifizierung von Informationen werden entwickelt.

5.5.2 Gesellschaftliche Trends

Vertrauensverlust: Umfragen zeigen einen zunehmenden Vertrauensverlust in traditionelle Medien und Institutionen.

Polarisierung: Gesellschaftliche Spaltungen werden durch Desinformation verstärkt und verstärken gleichzeitig deren Wirkung.

Medienkompetenz: Das Bewusstsein für die Notwendigkeit von Medienkompetenz wächst, aber die praktische Umsetzung bleibt herausfordernd.

5.5.3 Internationale Entwicklungen

EU-Ebene: Weitere Verschärfung der Regulierung ist zu erwarten, insbesondere im Bereich der politischen Werbung.

Globale Koordination: Internationale Zusammenarbeit bei der Bekämpfung von Desinformation wird ausgebaut.

Autoritäre Staaten: Gleichzeitig nutzen autoritäre Regime den Kampf gegen „Fake News“ zur Unterdrückung der Meinungsfreiheit.

5.6 Lösungsansätze und Kompromisse

5.6.1 Mehrebenen-Ansatz

Die komplexe Natur des Desinformationsproblems erfordert einen differenzierten Ansatz auf verschiedenen Ebenen:

Rechtliche Ebene: Anwendung bestehender Gesetze, punktuelle Nachbesserungen wo nötig.

Technische Ebene: Entwicklung besserer Erkennungs- und Verifikationssysteme.

Bildungsebene: Stärkung der Medienkompetenz in allen Altersgruppen.

Gesellschaftliche Ebene: Förderung einer Kultur des kritischen Denkens und der Toleranz.

Internationale Ebene: Koordination zwischen Staaten und mit Plattformen.

5.6.2 Österreichischer Weg

Österreich verfolgt einen pragmatischen Ansatz, der verschiedene Elemente kombiniert:

Zurückhaltung bei neuen Gesetzen: Vertrauen in bestehende rechtliche Instrumente.

Europäische Koordination: Aktive Mitarbeit an EU-weiten Lösungen.

Präventionsfokus: Schwerpunkt auf Bildung und Medienkompetenz.

Zivilgesellschaft: Unterstützung von Faktencheckern und NGOs.

Transparenz: Offene Diskussion über Maßnahmen und deren Grenzen.

6. Fazit und Ausblick

6.1 Zentrale Erkenntnisse

Die Analyse der Grenzen der Meinungsfreiheit in Österreich zeigt ein komplexes und differenziertes System, das verschiedene Rechtsgüter in Balance zu bringen versucht. Mehrere zentrale Erkenntnisse lassen sich festhalten:

6.1.1 Verfassungsrechtliche Solidität

Das österreichische System der Meinungsfreiheit ruht auf einem soliden verfassungsrechtlichen Fundament. Die Kombination aus Artikel 13 Staatsgrundgesetz und Artikel 10 EMRK schafft einen doppelten Schutz, der sowohl historisch gewachsene nationale Traditionen als auch moderne europäische Standards berücksichtigt. Die explizite Anerkennung „gesetzlicher Schranken“ bereits in der Verfassung ermöglicht es dem Gesetzgeber, notwendige Grenzen zu ziehen, ohne den Kernbereich der Meinungsfreiheit zu verletzen.

6.1.2 Differenziertes Strafrecht

Das österreichische Strafrecht hat ein differenziertes System von Tatbeständen entwickelt, die verschiedene Aspekte der Meinungsfreiheitsgrenzen abdecken. Von der Verhetzung über die Ehrdelikte bis hin zum Verbotsgesetz werden unterschiedliche Rechtsgüter geschützt, ohne die Meinungsfreiheit unverhältnismäßig einzuschränken. Besonders bemerkenswert ist die Weiterentwicklung des Verhetzungstatbestands, der moderne Formen der Diskriminierung erfasst und gleichzeitig den Anforderungen der EMRK entspricht.

6.1.3 Praktikable Abgrenzung

Die Unterscheidung zwischen „verbotenen“ und „unangenehmen“ Meinungen hat sich als praktikabel erwiesen. Sie ermöglicht es, auch kontroverse und provokante Meinungen zu schützen, während gleichzeitig klare Grenzen bei Aufrufen zu Gewalt, Hassrede und schweren Persönlichkeitsverletzungen gezogen werden. Die Rechtsprechung hat dabei wichtige Leitlinien entwickelt, die Rechtssicherheit schaffen.

6.1.4 Zurückhaltender Umgang mit Desinformation

Österreichs Ansatz im Umgang mit Falschinformationen zeigt eine bemerkenswerte Zurückhaltung. Anstatt neue, möglicherweise problematische Gesetze zu erlassen, setzt das Land auf bestehende rechtliche Instrumente, europäische Koordination und präventive Maßnahmen. Dieser Ansatz respektiert die Meinungsfreiheit und vermeidet die Risiken einer Überregulierung.

6.2 Herausforderungen und Spannungsfelder

Trotz der grundsätzlich positiven Bewertung des österreichischen Systems bestehen erhebliche Herausforderungen:

6.2.1 Digitalisierung

Die Digitalisierung stellt das traditionelle System der Meinungsfreiheitsgrenzen vor neue Herausforderungen. Die Geschwindigkeit der Verbreitung, die internationale Dimension und die Rolle von Algorithmen erfordern neue Ansätze. Gleichzeitig birgt jede Regulierung digitaler Kommunikation die Gefahr der Überregulierung und der Beeinträchtigung der Meinungsfreiheit.

6.2.2 Gesellschaftliche Polarisierung

Die zunehmende gesellschaftliche Polarisierung erschwert die Abgrenzung zwischen legitimer Meinungsäußerung und problematischen Inhalten. Was für die eine Seite legitime Kritik ist, kann für die andere Seite als Hassrede empfunden werden. Diese Entwicklung stellt sowohl die Rechtsprechung als auch die Gesellschaft vor schwierige Abwägungen.

6.2.3 Internationale Koordination

Die grenzüberschreitende Natur moderner Kommunikation erfordert internationale Koordination. Gleichzeitig bestehen zwischen verschiedenen Rechtsordnungen erhebliche Unterschiede in der Bewertung der Meinungsfreiheit. Die Herausforderung liegt darin, gemeinsame Standards zu entwickeln, ohne die nationalen Besonderheiten zu nivellieren.

6.2.4 Technische Umsetzung

Die praktische Umsetzung von Meinungsfreiheitsgrenzen in der digitalen Welt ist technisch anspruchsvoll. Automatisierte Systeme zur Inhaltserkennung sind fehleranfällig, während manuelle Überprüfung bei der Masse der Inhalte nicht praktikabel ist. Diese technischen Grenzen müssen bei der Regulierung berücksichtigt werden.

6.3 Empfehlungen für die Zukunft

Basierend auf der Analyse lassen sich mehrere Empfehlungen für die Weiterentwicklung des österreichischen Systems ableiten:

6.3.1 Beibehaltung des ausgewogenen Ansatzes

Österreich sollte seinen ausgewogenen Ansatz beibehalten, der die Meinungsfreiheit als fundamentales Grundrecht respektiert, gleichzeitig aber notwendige Grenzen zieht. Hastige Gesetzesänderungen als Reaktion auf aktuelle Probleme sollten vermieden werden.

6.3.2 Stärkung der Medienkompetenz

Die Investition in Medienkompetenz ist langfristig effektiver als repressive Maßnahmen. Bürger, die in der Lage sind, Informationen kritisch zu bewerten, sind der beste Schutz gegen Desinformation.

6.3.3 Europäische Koordination

Österreich sollte seine aktive Rolle in der europäischen Koordination fortsetzen und dabei darauf achten, dass europäische Standards die nationalen Besonderheiten respektieren.

6.3.4 Transparenz und Rechtssicherheit

Klare Regelungen und transparente Anwendung sind essentiell für die Akzeptanz von Meinungsfreiheitsgrenzen. Bürger müssen verstehen können, wo die Grenzen verlaufen und warum sie dort gezogen werden.

6.3.5 Technologische Entwicklung

Österreich sollte die Entwicklung von Technologien zur Bekämpfung von Desinformation unterstützen, dabei aber stets die Grundrechte im Blick behalten.

6.4 Ausblick

Die Meinungsfreiheit wird auch in Zukunft im Zentrum gesellschaftlicher und rechtlicher Debatten stehen. Neue technologische Entwicklungen wie Künstliche Intelligenz, Virtual Reality oder Blockchain werden neue Herausforderungen schaffen. Gleichzeitig werden gesellschaftliche Entwicklungen wie Polarisierung, Globalisierung und demografischer Wandel die Rahmenbedingungen verändern.

Österreich ist gut positioniert, um diese Herausforderungen zu bewältigen. Das Land verfügt über ein solides rechtliches Fundament, eine erfahrene Rechtsprechung und eine demokratische Kultur, die sowohl die Meinungsfreiheit als auch ihre notwendigen Grenzen respektiert. Entscheidend wird sein, diese Stärken zu bewahren und gleichzeitig flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren.

Die Meinungsfreiheit ist kein statisches Recht, sondern entwickelt sich mit der Gesellschaft weiter. Ihre Grenzen müssen immer wieder neu ausgehandelt werden, wobei der Grundsatz gilt, dass Einschränkungen die Ausnahme bleiben müssen. Österreich hat gezeigt, dass es möglich ist, diesen Balanceakt erfolgreich zu bewältigen. Die Herausforderung liegt darin, dies auch in Zukunft zu schaffen.

6.5 Schlussbemerkung

Die Frage „Wo hört die Meinungsfreiheit auf?“ lässt sich nicht mit einer einfachen Antwort beantworten. Sie erfordert eine differenzierte Betrachtung, die sowohl rechtliche als auch gesellschaftliche Aspekte berücksichtigt. Diese Analyse hat gezeigt, dass Österreich einen durchdachten und ausgewogenen Ansatz verfolgt, der sowohl die Bedeutung der Meinungsfreiheit für die Demokratie als auch die Notwendigkeit bestimmter Grenzen anerkennt.

Die Unterscheidung zwischen „verbotenen“ und „unangenehmen“ Meinungen ist dabei zentral: Während unangenehme, provokante oder kontroverse Meinungen grundsätzlich geschützt sind, werden Grenzen dort gezogen, wo andere wichtige Rechtsgüter wie die Menschenwürde, der gesellschaftliche Frieden oder die demokratische Ordnung gefährdet sind.

Die aktuelle Debatte um Falschinformationen zeigt, dass diese Abwägungen auch in Zukunft relevant bleiben werden. Österreichs zurückhaltender Ansatz, der auf bestehende rechtliche Instrumente setzt und präventive Maßnahmen bevorzugt, erscheint dabei als weiser Weg, der sowohl die Meinungsfreiheit respektiert als auch notwendigen Schutz bietet.

Letztendlich ist die Meinungsfreiheit nicht nur eine rechtliche Garantie, sondern auch eine gesellschaftliche Aufgabe. Sie erfordert von allen Bürgern Verantwortung im Umgang mit der eigenen Meinungsäußerung und Toleranz gegenüber anderen Meinungen. Nur so kann eine demokratische Gesellschaft funktionieren, in der die Meinungsfreiheit sowohl geschützt als auch verantwortungsvoll ausgeübt wird.

Literatur und Quellen

[1] Staatsgrundgesetz über die allgemeinen Rechte der Staatsbürger, RGBl. Nr. 142/1867. Verfügbar unter: https://www.ris.bka.gv.at/eli/rgbl/1867/142/A13/NOR12000053

[2] Europäische Menschenrechtskonvention, Art. 10. Verfügbar unter: https://dejure.org/gesetze/MRK/10.html

[3] Strafgesetzbuch § 283 (Verhetzung), BGBl. Nr. 60/1974. Verfügbar unter: https://www.ris.bka.gv.at/NormDokument.wxe?Abfrage=Bundesnormen&Gesetzesnummer=10002296&Artikel=&Paragraf=283

[4] Strafgesetzbuch § 111 (Üble Nachrede). Verfügbar unter: https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/111

[5] Bundeskanzleramt Österreich: Kampf gegen Desinformation. Verfügbar unter: https://www.bundeskanzleramt.gv.at/themen/kampf-gegen-desinformation.html

[6] OGH 10.04.2018, 11Os7/18s (Menschenwürde bei Verhetzung)

[7] OGH 22.11.2017, 15Os129/17k (Facebook-Verhetzung als Dauerdelikt)

[8] Amnesty International Jahresbericht 2024/25: Meinungsäußerungsfreiheit in Österreich in Bedrängnis. Verfügbar unter: https://www.amnesty.at/presse/amnesty-international-jahresbericht-202425-meinungsaeusserungsfreiheit-in-oesterreich-in-bedraengnis/

[9] RTR: Der Schutz der Meinungsäußerungsfreiheit im Kontext des Digital Services Act. Verfügbar unter: https://www.rtr.at/medien/aktuelles/publikationen/Publikationen/nin/Not_NewsCenter_Publikationen_2025/KOA_Studie_DSA-Meinungsfreiheit.pdf

[10] Verfassungsgerichtshof: Grundrechte. Verfügbar unter: https://www.vfgh.gv.at/verfassungsgerichtshof/rechtsgrundlagen/grundrechte.de.html

Diese Analyse wurde am 4. Juli 2025 von Manus AI erstellt und basiert auf einer umfassenden Recherche der aktuellen Rechtslage, Rechtsprechung und gesellschaftlichen Debatte in Österreich.