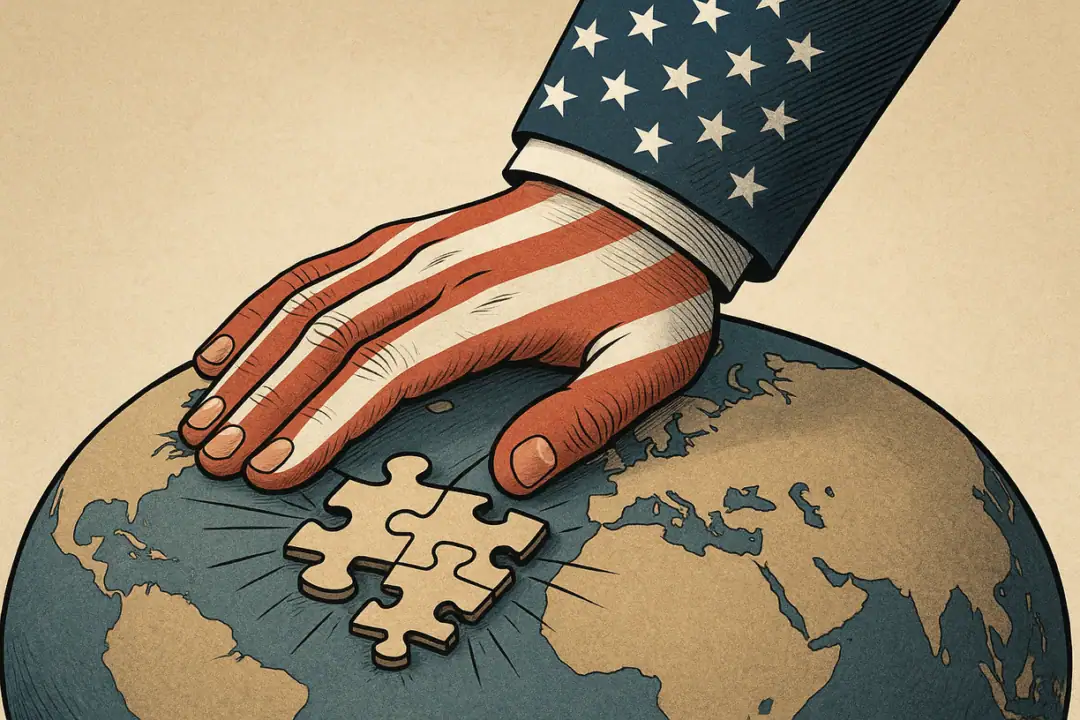

Imperialismus – ein Wort, das nach vergangenen Jahrhunderten klingt, nach Seekarten mit kolonialen Farbflecken, nach Kanonenbooten und Gouverneuren. Doch wer glaubt, diese Ära sei vorbei, irrt gewaltig. Das Wesen des Imperialismus hat sich nicht aufgelöst – es hat sich nur modernisiert. Heute braucht es keine formalen Kolonien mehr, um Macht und Einfluss auszuüben. In einer global vernetzten Welt reicht wirtschaftlicher, politischer und technologischer Druck. Und kein Land setzt dieses Prinzip so konsequent um wie die Vereinigten Staaten von Amerika.

Vom Kalten Krieg zur Weltpolizei

Nach 1945 standen die USA an einem historischen Wendepunkt. Der Zweite Weltkrieg hatte Europa und weite Teile Asiens zerstört – die amerikanische Wirtschaft hingegen brummte. Aus dieser Position der Stärke heraus formte Washington die neue Weltordnung. Militärische Allianzen wie die NATO, wirtschaftliche Instrumente wie der Marshallplan und politische Bündnisse wurden zu Werkzeugen, um Einflusssphären zu sichern.

Während des Kalten Krieges war das Ziel klar: die Sowjetunion und ihre Verbündeten in Schach halten. Offiziell ging es um die „Verteidigung der freien Welt“. Inoffiziell ging es um die Sicherung geopolitischer und wirtschaftlicher Interessen. Die USA unterstützten Regime, die alles andere als demokratisch waren, solange sie „auf Linie“ blieben – von Pinochets Chile bis zum Schah-Regime im Iran.

Mit dem Zerfall der Sowjetunion 1991 verschwand der wichtigste Gegenspieler. Die USA waren nun die einzige Supermacht – und konnten ihre Vorstellungen vom „richtigen“ politischen und wirtschaftlichen System weitgehend ungehindert durchsetzen.

Warum nicht einfach erobern?

Man könnte fragen: Wenn die USA so mächtig sind, warum marschieren sie nicht einfach ein, wie es Kolonialmächte früher taten? Die Antwort ist simpel: Direkte Eroberung ist im 21. Jahrhundert unpraktisch.

In einer Welt mit Satellitenbildern, Live-Nachrichten und sozialen Medien lässt sich eine Besatzung kaum noch als „Befreiung“ verkaufen. Zudem sind direkte Militärinterventionen teuer – finanziell, politisch und in Menschenleben.

Stattdessen setzen die USA auf eine moderne Form des Imperialismus, die sich subtiler, aber nicht weniger wirksam durchsetzt:

- Ökonomische Erstickung: Sanktionen und Handelsbeschränkungen, die ganze Volkswirtschaften austrocknen.

- Militärische Präsenz ohne Eroberung: Über 750 US-Militärbasen in rund 80 Ländern – ein globales Netzwerk, das ständige Bereitschaft und Überwachung garantiert.

- Technologische Abhängigkeit: Dominanz in Schlüsseltechnologien, Softwarestandards und Internetinfrastruktur, die andere Länder an US-Systeme bindet.

Imperialismus im Business-Anzug

Die Methoden sind neu, das Muster ist alt. Statt Kolonialgouverneuren gibt es heute „Beraterteams“ von Weltbank oder IWF, statt Kanonenbooten Flugzeugträgerverbände, statt Missionaren NGOs mit westlicher Agenda.

Fallbeispiele zeigen, wie das funktioniert:

- Iran: Seit der islamischen Revolution 1979 verhängen die USA immer neue Sanktionen – offiziell, um Atomwaffen zu verhindern, faktisch, um das Regime zu schwächen und geopolitische Zugeständnisse zu erzwingen. Die Folge: eine geschwächte Wirtschaft und eine Bevölkerung, die unter steigenden Preisen leidet.

- Kuba: Über 60 Jahre Wirtschaftskrieg, der von Washington als „Förderung der Demokratie“ dargestellt wird. Tatsächlich dient er als Dauerwarnung: Wer sich dem US-Einfluss entzieht, wird isoliert.

- Venezuela: Finanz- und Ölembargos, die das Land wirtschaftlich strangulieren. Offiziell, um die Regierung Maduro zu stürzen – in der Realität mit dem Nebeneffekt, dass Armut und Instabilität wachsen.

Das Muster wiederholt sich: Druck wird als moralisch gerechtfertigte Maßnahme verkauft, dient aber vor allem der Wahrung strategischer Interessen.

Das Narrativ und die Realität

Washington argumentiert stets, dass es um die Verteidigung von Freiheit, Demokratie und einer regelbasierten Weltordnung geht. Die US-Außenministerin Madeleine Albright brachte 1996 auf den Punkt, wie hoch der Preis dieser Politik sein kann. Auf die Frage, ob die durch Sanktionen verursachten Todesfälle von Hunderttausenden irakischen Kindern „es wert“ gewesen seien, antwortete sie: „We think the price is worth it.“

Diese Aussage ist erschreckend ehrlich. Sie offenbart, dass in der strategischen Kalkulation von Washington menschliches Leid als akzeptabler Kollateralschaden betrachtet wird – solange es den geopolitischen Zielen dient.

Das unsichtbare Netz der Abhängigkeiten

Die moderne US-Macht beruht nicht nur auf Militär und Sanktionen, sondern auch auf einem komplexen Netz von Abhängigkeiten:

- Finanzsystem: Der US-Dollar ist Leitwährung im Welthandel. Wer vom Dollar abgeschnitten wird, ist praktisch vom globalen Finanzsystem isoliert.

- Technologie: Von Betriebssystemen bis zu Cloud-Diensten – ein großer Teil der digitalen Infrastruktur basiert auf US-Standards und Patenten.

- Kultureller Einfluss: Hollywood, Social Media und Popkultur prägen weltweit Meinungen und Werte – oft im Sinne amerikanischer Narrative.

Diese Abhängigkeiten sind oft schwerer zu erkennen als Panzer auf Straßen, wirken aber langfristig mindestens ebenso stark.

Die Folgen für die Betroffenen

Druckpolitik trifft fast nie die politische Elite, gegen die sie angeblich gerichtet ist. Sie trifft die einfache Bevölkerung – mit Medikamentenmangel, Hyperinflation, Arbeitsplatzverlust.

In Kuba hat das Embargo dazu geführt, dass selbst Grundgüter knapp sind. Im Iran explodieren die Lebensmittelpreise, während junge Akademiker kaum Perspektiven haben. In Venezuela hat die Wirtschaftskrise Millionen Menschen in die Flucht getrieben.

Statt Demokratie zu fördern, erzeugt diese Politik oft das Gegenteil: Sie stärkt autoritäre Regime, weil diese den äußeren Feind als Rechtfertigung für Repression nutzen.

Die doppelte Moral

Eines der auffälligsten Merkmale der US-Außenpolitik ist die selektive Anwendung ihrer Prinzipien. Länder, die strategisch wichtig sind oder wirtschaftlich nützlich, dürfen Menschenrechte verletzen, ohne mit Sanktionen rechnen zu müssen – Saudi-Arabien ist das bekannteste Beispiel.

Gleichzeitig werden Staaten, die sich den US-Vorgaben widersetzen, selbst dann unter Druck gesetzt, wenn sie demokratisch legitimierte Regierungen haben. Das macht die moralische Argumentation unglaubwürdig und entlarvt sie als geopolitisches Instrument.

Fazit: Der Imperialismus trägt heute Anzug und Krawatte.

Die USA brauchen keine Landkarten mit neu gezogenen Grenzen, um imperialistisch zu handeln. Ihre Macht basiert auf Druck, Drohungen und der geschickten Nutzung globaler Abhängigkeiten.

Dieser moderne Imperialismus ist effizienter als der alte Kolonialismus: Er kostet weniger Soldatenleben, lässt sich leichter verkaufen und hinterlässt keine unüberschaubaren Besatzungskosten – wohl aber Länder, deren wirtschaftliche und politische Strukturen dauerhaft geschwächt sind.

Das Spiel ist das gleiche geblieben: Kontrolle behalten, Macht sichern, eigene Interessen durchsetzen. Nur das Gewand hat sich geändert – heute trägt der Imperialismus Business-Anzug statt Militäruniform.

💡 Schlussgedanke:

Vielleicht wird man in 100 Jahren auf unsere Zeit zurückblicken und sagen: „Sie nannten es Weltordnung, aber es war nur ein Imperium in moderner Form.“