Einleitung

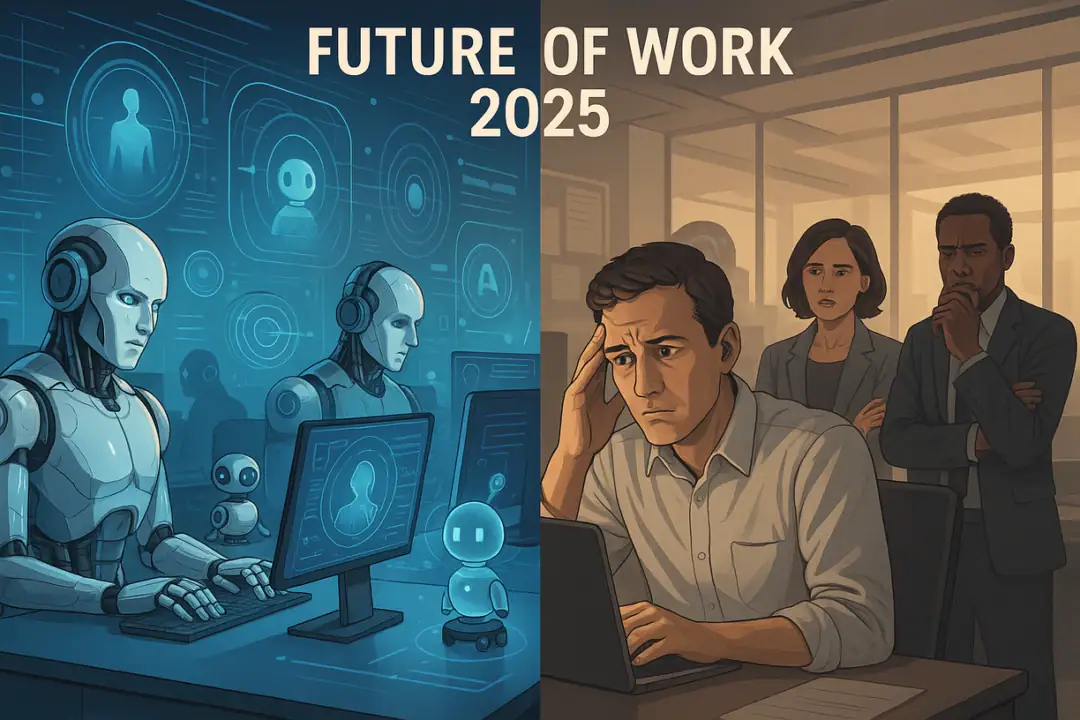

Im Jahr 2025 hat sich die Diskussion über die Rolle künstlicher Intelligenz (KI) am Arbeitsplatz zugespitzt. Insbesondere sogenannte KI-Agenten - lernfähige Systeme, die selbstständig Aufgaben erledigen, Entscheidungen treffen und sich an veränderte Umgebungen anpassen - stehen im Fokus gesellschaftlicher und wirtschaftlicher Debatten. Diese intelligenten Softwareeinheiten, die über einfache Automatisierung hinausgehen, könnten in den kommenden Jahren erhebliche Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt haben. Doch wie realistisch ist die Vorstellung, dass KI-Agenten in naher Zukunft menschliche Arbeitskraft weitgehend ersetzen? Dieser Bericht untersucht auf kritischer Basis aktuelle Prognosen, Studien und Entwicklungen und beleuchtet die Implikationen für Wirtschaft, Gesellschaft und individuelle Berufswege.

Technologischer Kontext und Entwicklung

Die Entwicklung von KI-Agenten basiert auf der Kombination mehrerer Disziplinen: maschinelles Lernen, natürliche Sprachverarbeitung, Robotik und Entscheidungslogik. Im Gegensatz zu traditionellen Algorithmen, die statisch Aufgaben ausführen, können KI-Agenten aus Erfahrungen lernen, Ziele verfolgen und sich an neue Situationen anpassen - vergleichbar mit digitalen Assistenten, die nicht nur reagieren, sondern antizipieren.

Anfang 2025 haben große Technologiekonzerne wie Google, Microsoft und OpenAI funktionsfähige agentische Systeme für den produktiven Einsatz vorgestellt. Diese „Autonomous Agents" übernehmen repetitive Aufgaben im Kundenservice, einfache Managementfunktionen, Texterstellung und sogar strategische Analysen. Unternehmen experimentieren mit der Integration dieser Systeme - etwa als „virtuelle Kolleg:innen" oder „Team-Koordinator:innen".

Laut McKinsey könnten durch die Verbreitung von KI-Agenten bis 2030 jährlich 2,6 bis 4,4 Billionen USD an wirtschaftlichem Mehrwert entstehen. Doch dieser technologische Fortschritt ist nicht gleichmäßig verteilt - während große Konzerne stark profitieren, bleibt der Mittelstand häufig zögerlich.

Arbeitsmarktveränderungen und Risiken

Die Diskussion um Arbeitsplatzverlust durch KI wird häufig emotional geführt - mit Begriffen wie „Blutbad", „digitale Massenentlassung" oder „technologische Arbeitslosigkeit". Tatsächlich gibt es Hinweise, dass bestimmte Tätigkeitsbereiche besonders betroffen sein könnten:

- White-Collar-Berufe mit hohem Automatisierungspotenzial - wie Buchhaltung, einfache juristische Analysen oder Dateneingabe - gelten als besonders gefährdet. JPMorgan bezeichnet diesen Trend als mögliche „jobless recovery", bei der wirtschaftliches Wachstum nicht mehr mit Beschäftigungszuwachs einhergeht.

- Eine Analyse der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) zeigt, dass etwa 3,3 % aller weltweiten Jobs in Bereichen mit hoher Generative-AI-Exposition liegen. Besonders betroffen sind Verwaltungsberufe, Call-Center, einfache Marketingaufgaben sowie bestimmte journalistische Tätigkeiten.

- Laut dem CEO von Anthropic könnten in den kommenden Jahren bis zu 50 % der Einstiegs-White-Collar-Jobs entfallen - mit der Folge einer möglichen Arbeitslosenquote von 20 % in Industrienationen.

Doch es ist wichtig, zu differenzieren: Der Verlust einzelner Tätigkeiten bedeutet nicht zwangsläufig das Ende ganzer Berufe. Oft werden Aufgaben transformiert oder neu kombiniert. Die Arbeitsmarktforschung spricht hier von Substitution auf Teilfunktionsebene, nicht von vollständigem Ersatz.

Ein weiteres Risiko liegt im Bereich der sozialen Ungleichheit. Hochqualifizierte, technikaffine Menschen mit Zugang zu Weiterbildungen profitieren von der KI-Revolution - während geringqualifizierte oder ältere Arbeitnehmer:innen Gefahr laufen, den Anschluss zu verlieren. Ohne gezielte Maßnahmen könnte dies zu einer Spaltung der Gesellschaft führen.

Chancen und neue Rollen

Neben den Risiken birgt die Entwicklung agentischer KI auch erhebliche Chancen - sowohl auf betrieblicher als auch auf individueller Ebene:

- Produktivitätssteigerung und Entlastung: Viele monotone, zeitraubende Tätigkeiten können durch KI effizienter ausgeführt werden. Das schafft Raum für kreative, soziale oder strategische Aufgaben, die menschliches Denken erfordern.

- Neue Berufsbilder entstehen: KI-Manager:innen, Prompt-Designer, KI-Ethiker:innen oder Human-AI-Koordinator:innen sind Berufe, die vor wenigen Jahren noch unbekannt waren. Eine Studie von PwC geht davon aus, dass KI langfristig mehr Jobs schafft als vernichtet - wenn Umschulungen gelingen.

- Augmentation statt Substitution: In vielen Bereichen dient KI nicht als Ersatz, sondern als Werkzeug. Ärzt:innen erhalten Diagnostikunterstützung, Lehrer:innen automatisieren administrative Aufgaben, und Journalist:innen nutzen KI für Recherchen oder Textentwürfe. Studien zeigen, dass Arbeitnehmer:innen, die KI aktiv nutzen, bis zu 40 % produktiver sind.

- Mehr Flexibilität für Menschen mit Einschränkungen: Digitale Agenten können Barrieren abbauen, z. B. für Menschen mit Behinderung, durch automatisierte Unterstützung bei Büro- oder Kommunikationsaufgaben.

Voraussetzung dafür ist jedoch, dass Weiterbildung und Digitalisierung nicht als Einmalmaßnahmen verstanden werden, sondern als kontinuierlicher Prozess - sowohl im Unternehmen als auch im Bildungssystem.

Gesellschaftliche und ethische Implikationen

Die zunehmende Präsenz von KI-Agenten in der Arbeitswelt wirft grundlegende ethische und gesellschaftliche Fragen auf:

- Verantwortung und Transparenz: Wer haftet für Entscheidungen, die von autonomen Agenten getroffen werden - etwa bei falscher Kreditvergabe oder fehlerhaften Diagnosen? Die Zuweisung von Verantwortung wird komplexer, wenn Menschen nur noch indirekt involviert sind.

- Verlust menschlicher Autonomie: Wenn KI-Systeme zunehmend Entscheidungen übernehmen, besteht die Gefahr einer Entmündigung. Auch subtile Effekte - etwa durch algorithmische Vorschläge, die Handlungen lenken - sollten kritisch reflektiert werden.

- Digitale Überwachung und Kontrolle: Der Einsatz intelligenter Agenten in Unternehmen könnte auch zur stärkeren Kontrolle von Mitarbeiter:innen führen - etwa durch Performance-Monitoring in Echtzeit oder automatisierte Bewertungen. Hier besteht die Gefahr eines neuen „digitalen Taylorismus".

- Zugangsgerechtigkeit: Während Großkonzerne teure KI-Systeme implementieren können, fehlt kleinen und mittleren Unternehmen oft das Know-how. Auch der Zugang zu Umschulungsmaßnahmen ist nicht überall gleich verteilt. Ohne politische Steuerung droht eine neue Form der digitalen Ungleichheit.

- Soziale Identität und Selbstwert: Arbeit ist für viele Menschen mehr als Broterwerb - sie stiftet Identität, Struktur und sozialen Kontakt. Der schleichende Ersatz durch Maschinen kann zu Entfremdung führen, insbesondere wenn neue sinnstiftende Rollen fehlen.

Diese Herausforderungen zeigen, dass die Integration von KI nicht nur eine technische, sondern auch eine tief gesellschaftliche Aufgabe ist.

Prognosen und Zeitplan bis 2030

Wie schnell und umfassend KI-Agenten tatsächlich Jobs übernehmen werden, hängt von mehreren Faktoren ab: technologische Reife, Akzeptanz, Regulierung und wirtschaftlicher Druck. Aktuelle Szenarien zeichnen folgendes Bild:

- 2025: Erste Produktivprojekte mit agentischer KI in Großunternehmen. Verlagerung repetitiver Tätigkeiten, erste Umstrukturierungen in Banken, Versicherungen, Medien.

- 2026-2027: Zunehmender wirtschaftlicher Druck zur Automatisierung, insbesondere bei börsennotierten Unternehmen. Neue Bildungsprogramme entstehen.

- 2028-2029: Verschiebung von Arbeitskräften in neue Sektoren. Stärkere Regulierung (z. B. „Right to Explanation" bei KI-Entscheidungen).

- 2030: Neues Gleichgewicht zwischen Mensch und Maschine. KI ist in allen Wissensberufen präsent - nicht als Ersatz, sondern als Kooperationspartner.

Langfristig ist nicht die Existenz von KI das Problem - sondern ihre Verteilung, Anwendung und Governance.

Kritische Reflexion und Fazit

Die Debatte über KI-Agenten als Jobkiller verkennt oft die komplexe Realität. Zwar gibt es klare Hinweise auf einen tiefgreifenden Wandel, insbesondere bei stark strukturierten Bürotätigkeiten. Doch die Vorstellung, dass Maschinen Menschen vollständig ersetzen, ist überzogen - nicht zuletzt, weil soziale, kreative und ethische Fähigkeiten weiterhin unverzichtbar bleiben.

Stattdessen zeichnet sich ein Bild der Transformation: Berufe wandeln sich, Aufgaben verschieben sich, neue Tätigkeitsfelder entstehen. Entscheidend ist, wie Gesellschaft, Politik und Unternehmen auf diesen Wandel reagieren.

Ein blinder Glaube an die Selbstregulierung des Marktes wäre gefährlich. Ebenso fatal wäre technophobe Ablehnung. Der kritische Mittelweg liegt in aktiver Gestaltung - durch Bildung, ethische Leitlinien, arbeitsrechtliche Anpassungen und inklusive Innovationsstrategien.

Wenn diese Herausforderungen ernst genommen werden, könnte der Aufstieg agentischer KI nicht zur Bedrohung, sondern zur Chance für eine menschenzentrierte, produktivere Arbeitswelt werden.

Wie stehst du zur freien Meinungsäußerung?

Ergebnisse:

- wichtig: 41

- neutral: 1

- unwichtig: 1