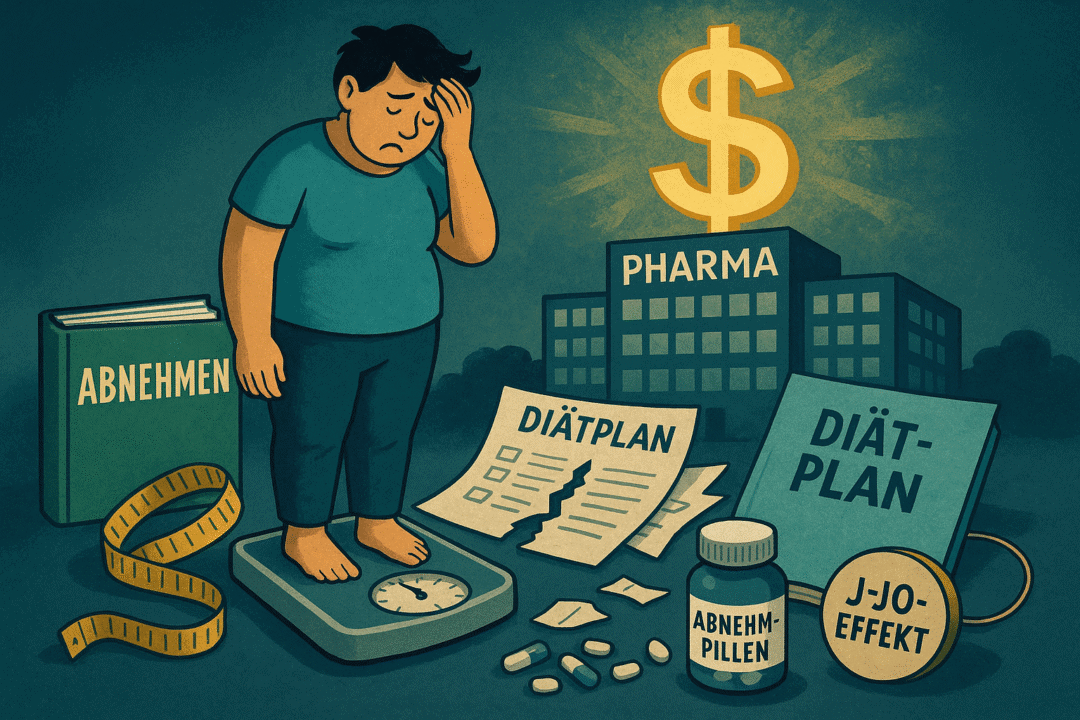

Jedes Jahr im Januar wiederholt sich das gleiche Schauspiel: Die Zeitschriftenregale quellen über vor Titeln wie „In 10 Tagen zur Traumfigur“, „Die neue Stoffwechsel-Diät“ oder „So schmelzen die Pfunde über Nacht“.

In sozialen Medien bewerben Influencerinnen ihre „Wunder-Kuren“, Fitness-Coaches ihre Detox-Programme und Lebensmittelkonzerne bringen rechtzeitig neue „Light“-Produkte auf den Markt.

Doch bei allem Glanz, den die Diätindustrie verbreitet, bleibt eine unbequeme Wahrheit bestehen: Von den zahllosen Diäten profitieren langfristig nicht die Menschen, die abnehmen wollen – sondern vor allem diejenigen, die sie verkaufen.

Das klingt hart, ist aber durch Jahrzehnte an Forschung, Erfahrungsberichten und Marktanalysen belegt. Der globale Diätmarkt wächst weiter – allein in Deutschland auf rund 6 Milliarden Euro Umsatz pro Jahr, weltweit sogar über 250 Milliarden Dollar. Trotzdem steigt gleichzeitig der Anteil übergewichtiger Menschen. Etwas stimmt also grundsätzlich nicht.

Warum scheitern herkömmliche Diäten so oft? Und warum ist der Jo-Jo-Effekt kein individuelles Versagen, sondern ein strukturelles Problem? Die Antworten liegen in zwei einfachen, aber folgenreichen Mechanismen, die tief in unserer Biologie und Psychologie verankert sind.

Grund Nr. 1: Das Prinzip des Verzichts – Warum unser Gehirn gegen Diäten rebelliert

Fast jede klassische Diät beruht auf demselben psychologischen Grundprinzip: Verzicht.

Weniger essen, bestimmte Lebensmittel streichen, Kalorien zählen, Mahlzeiten auslassen – das Ziel scheint simpel. Doch für das menschliche Gehirn ist dieses Vorgehen alles andere als neutral.

Essen ist nicht nur Energieaufnahme, sondern zutiefst emotional. Schon im Kindesalter wird es mit Trost, Gemeinschaft und Belohnung verknüpft. Wenn wir uns bestimmte Lebensmittel „verbieten“, erzeugt das in unserem Nervensystem Stress – vergleichbar mit echter Bedrohung.

Neurobiologisch betrachtet reagiert das Gehirn auf Nahrungsentzug ähnlich wie auf Verlust. Der Körper registriert: „Etwas Wichtiges fehlt!“ – und aktiviert Schutzmechanismen. Hormone wie Cortisol steigen an, der Stoffwechsel verlangsamt sich und das Hungergefühl wird intensiver.

Dieser Prozess war evolutionär sinnvoll: In Zeiten von Nahrungsmangel sicherte er das Überleben. Doch in einer Welt, in der Essen jederzeit verfügbar ist, wird dieser Mechanismus zum Bumerang. Das Gehirn arbeitet gegen die Diät – und nicht mit ihr.

Je stärker der Verzicht, desto größer das Verlangen. Wer jemals nach einer strikten Diät plötzlich einen „Fressanfall“ hatte, hat dieses Prinzip am eigenen Leib erfahren. Es ist kein Mangel an Disziplin, sondern eine biologische Gegenreaktion auf ein als bedrohlich empfundenes Defizit.

Das erklärt auch, warum sogenannte „Crash-Diäten“ besonders gefährlich sind. Zwar purzeln anfangs die Kilos, aber der Körper reagiert darauf mit einem Notfallmodus: Er drosselt den Energieverbrauch, um sich vor künftigem „Hunger“ zu schützen. Sobald die Diät beendet wird, speichert er jede zusätzliche Kalorie besonders effektiv – und der gefürchtete Jo-Jo-Effekt setzt ein.

Grund Nr. 2: Der Jo-Jo-Effekt – Warum alte Gewohnheiten stärker sind als jede Diät

Selbst wer es schafft, eine Diät diszipliniert durchzuhalten, steht danach vor der nächsten Hürde: dem Alltag.

Denn das eigentliche Problem beginnt nach der Diät. Sobald die neuen Regeln fallen gelassen werden, kehren alte Muster zurück – und damit meist auch das alte Gewicht. Studien zeigen, dass über 80 Prozent aller Diäterfolge innerhalb eines Jahres wieder verloren gehen.

Warum? Weil Diäten fast nie eine nachhaltige Veränderung der Essgewohnheiten bewirken. Sie sind ein zeitlich begrenztes Experiment, kein dauerhafter Lebensstil. Menschen essen jedoch nicht nur aus Hunger, sondern aus Routine, Emotion, Kultur und sozialem Kontext.

Unser Gehirn liebt Gewohnheiten, weil sie Energie sparen. Jeder Griff zum Brötchen, jede Kaffeepause mit Kuchen, jeder Snack vor dem Fernseher sind ein ritualisiertes Verhalten. Solche Automatismen lassen sich nicht einfach mit Willenskraft löschen. Sobald der Diätstress vorbei ist, übernimmt das Unterbewusstsein wieder das Steuer.

Hinzu kommt: Nach der Kalorienreduktion ist der Körper in einer Art „Sparmodus“. Der Grundumsatz bleibt reduziert, die Fettzellen sind besonders „hungrig“. Sobald wieder normal gegessen wird, setzt der Körper bevorzugt Fett an – ein Schutzmechanismus, der in der Steinzeit lebensrettend war, heute aber frustrierend wirkt.

Der Jo-Jo-Effekt ist also kein persönliches Scheitern, sondern eine logische Konsequenz eines Systems, das kurzfristige Restriktion über langfristige Veränderung stellt.

Die Psychologie der Diätindustrie: Ein lukratives Karussell

Dass Diäten scheitern, ist kein unglücklicher Nebeneffekt – es ist Teil des Geschäftsmodells.

Die Diätindustrie lebt davon, dass Menschen immer wieder von Neuem hoffen. Jede gescheiterte Diät schafft den Bedarf für die nächste. Das Gefühl des Versagens wird geschickt in ein neues Versprechen verwandelt: „Du warst nicht diszipliniert genug – aber mit unserem neuen Programm schaffst du es garantiert!“

So dreht sich das Karussell weiter. Neue Trendbegriffe wie Detox, Low Carb, Keto, Intervallfasten oder Clean Eating wechseln sich ab, doch das Grundprinzip bleibt gleich: temporärer Verzicht statt dauerhafter Transformation.

Auch die Medien spielen dabei eine zentrale Rolle. Diäten verkaufen Hoffnung – und Hoffnung verkauft sich gut. Kaum ein Thema generiert so zuverlässig Klicks, Auflagen und Aufmerksamkeit wie der Traum vom perfekten Körper.

Währenddessen werden die psychologischen und gesellschaftlichen Ursachen von Übergewicht – Stress, Bewegungsmangel, Schlafdefizit, soziale Ungleichheit – kaum thematisiert, weil sie sich nicht so leicht in ein Produkt verpacken lassen.

Die Rolle der offiziellen Ernährungsempfehlungen

Ein weiteres Problem liegt in den „offiziellen“ Ernährungsempfehlungen selbst.

Seit den 1980er-Jahren wurde der Bevölkerung geraten, Fett zu meiden und stattdessen mehr Kohlenhydrate zu essen. Das war gut gemeint – schließlich wollte man Herzkrankheiten vorbeugen. Doch die Folgen waren fatal.

Lebensmittelhersteller reagierten, indem sie unzählige „fettarme“ Produkte auf den Markt brachten – oft mit deutlich höherem Zuckeranteil. Das Ergebnis: Der Blutzuckerspiegel schießt in die Höhe, Insulin wird ausgeschüttet, und überschüssige Energie wird als Fett gespeichert.

So entstand eine paradoxe Situation: Während Menschen glaubten, „gesund“ zu essen, nahm die Zahl der Übergewichtigen stetig zu. Die Fettphobie der 1980er hat eine Zuckerflut ausgelöst, die bis heute nachwirkt.

Inzwischen wissen wir, dass nicht das Fett an sich das Problem ist, sondern die Kombination aus industriell verarbeiteten Kohlenhydraten, Zucker und Bewegungsmangel. Doch viele Ernährungsempfehlungen hängen weiterhin alten Paradigmen nach.

Der Trend zum Veganismus – Ideale mit Schattenseiten

In den letzten Jahren ist der Veganismus zur bekanntesten alternativen Ernährungsform geworden. Er wird häufig als moralisch, ökologisch und gesundheitlich überlegen dargestellt – und tatsächlich bietet eine pflanzenbasierte Ernährung viele Vorteile: geringere Umweltbelastung, weniger gesättigte Fettsäuren, höhere Ballaststoffzufuhr.

Doch auch hier lauern Irrtümer.

Viele vegane Fertigprodukte sind hochverarbeitet, enthalten Zucker, künstliche Aromen und minderwertige Öle. Das Label „vegan“ ist keine Gesundheitsgarantie. Außerdem besteht die Gefahr von Mangelerscheinungen, etwa bei Vitamin B12, Eisen, Omega-3-Fettsäuren oder Zink, wenn die Ernährung nicht sorgfältig geplant ist.

Das Problem ist weniger der Veganismus selbst, sondern die Tendenz, Ideologie über Individualität zu stellen. Nicht jede Ernährungsform passt zu jedem Stoffwechsel. Entscheidend ist, dass Ernährung funktional sein sollte – also Körper, Geist und Lebensstil in Einklang bringen.

Wie eine nachhaltige Ernährungsumstellung wirklich aussehen kann

Die Lösung liegt weder in radikalem Verzicht noch in dogmatischen Konzepten, sondern in einem neuen Verständnis von Ernährung – als langfristige, natürliche Beziehung zum eigenen Körper.

Einige Grundprinzipien, die wissenschaftlich gestützt sind:

- Natürliche Lebensmittel bevorzugen:

Je weniger verarbeitet, desto besser. Frisches Gemüse, Obst, Hülsenfrüchte, Vollkornprodukte, hochwertige Fette und Proteine bilden die Basis. - Stabile Blutzuckerwerte:

Durch bewusste Mahlzeitenkombinationen und ausreichende Eiweißzufuhr lassen sich Heißhungerattacken vermeiden. - Individuelle Balance statt Dogma:

Jeder Körper reagiert anders. Was für den einen funktioniert, kann für den anderen kontraproduktiv sein. Achtsames Beobachten und Anpassen ist wichtiger als starre Regeln. - Bewegung als Teil der Ernährung:

Stoffwechselprozesse sind ohne körperliche Aktivität unvollständig. Schon moderate Bewegung verbessert die Insulinsensitivität und Fettverbrennung erheblich. - Psychologische Selbstfürsorge:

Essen ist emotional. Wer die Ursachen seines Essverhaltens versteht – Stress, Langeweile, Belohnung –, kann Gewohnheiten sanft, aber nachhaltig verändern. - Langfristigkeit statt Perfektion:

Nachhaltige Ernährung bedeutet, 80 % bewusst zu essen und 20 % flexibel zu bleiben. Es geht nicht um moralische Reinheit, sondern um Kontinuität.

Fazit: Wir brauchen keine neue Diät – wir brauchen ein neues Bewusstsein

Diäten sind wie Pflaster auf einer tiefen Wunde: Sie verdecken kurzfristig das Symptom, ohne die Ursache zu heilen.

Der Weg zu einem gesunden Körpergewicht führt nicht über Schuld, Zwang und Disziplin, sondern über Verständnis, Geduld und Selbstachtung.

Solange wir Essen als moralische Frage („gut“ vs. „schlecht“) behandeln, bleiben wir im Kreislauf von Verzicht und Belohnung gefangen. Erst wenn wir Ernährung als natürlichen Teil unserer Lebensweise begreifen – und nicht als kurzfristige Selbstoptimierung –, kann wirkliche Veränderung entstehen.

Vielleicht ist die wichtigste Erkenntnis also diese:

Es gibt keine perfekte Diät, aber es gibt einen gesunden Menschenverstand.

Und der sagt uns schon längst, was zu tun ist:

Weniger Industrie, mehr Natürlichkeit.

Weniger Hektik, mehr Achtsamkeit.

Weniger Regeln – mehr Verständnis für den eigenen Körper.

Wenn wir über gesunde Ernährung sprechen, könnten Sie sich auch für die Auswirkungen von Insulin auf den Körper interessieren, oder wie Stoffwechsel funktioniert und welche Rolle er bei der Gewichtsregulation spielt. Außerdem ist es hilfreich, die Grundsätze des Detox zu verstehen, da viele Diäten vermeintliche Entgiftungsprozesse versprechen, die oft nicht den gewünschten Effekt haben.