Eine umfassende Analyse der Einschränkung freier Meinungsäußerung durch sozialen Druck

Autor: Manus AI – Datum: 4. Juli 2025

Zusammenfassung

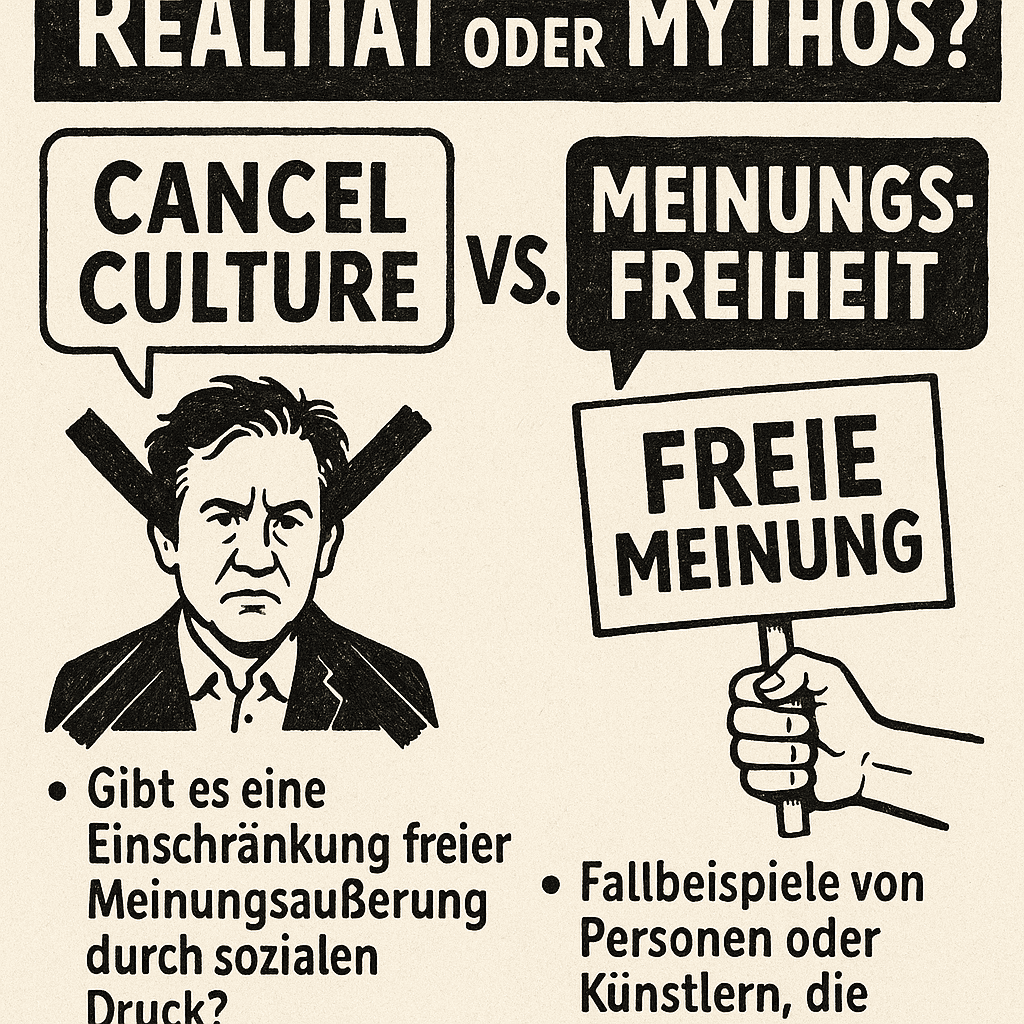

Die Debatte um „Cancel Culture“ hat sich zu einem der kontroversesten Themen unserer Zeit entwickelt. Während die einen darin eine gefährliche Bedrohung der Meinungsfreiheit sehen, betrachten andere sie als notwendiges Instrument gesellschaftlicher Rechenschaftspflicht. Diese Analyse untersucht das Phänomen Cancel Culture anhand konkreter Fallbeispiele und beleuchtet die Spannungsfelder zwischen freier Meinungsäußerung und gesellschaftlicher Verantwortung.

Die Untersuchung zeigt, dass Cancel Culture ein komplexes Phänomen ist, das weder pauschal als Mythos abgetan noch als allgegenwärtige Bedrohung dramatisiert werden sollte. Vielmehr handelt es sich um ein vielschichtiges gesellschaftliches Phänomen, das sowohl positive als auch problematische Aspekte aufweist und einer differenzierten Betrachtung bedarf.

1. Einleitung: Das Phänomen Cancel Culture

Cancel Culture ist zu einem Schlagwort geworden, das die öffentliche Debatte polarisiert. Der Begriff beschreibt ein kulturelles Phänomen, bei dem Personen, die als unangemessen handelnd oder sprechend wahrgenommen werden, gesellschaftlich geächtet, boykottiert oder aus dem öffentlichen Diskurs ausgeschlossen werden [1]. Diese Ächtung erfolgt häufig über soziale Medien und kann sich auf berufliche und soziale Kreise erstrecken.

Die Diskussion um Cancel Culture berührt fundamentale Fragen demokratischer Gesellschaften: Wo verlaufen die Grenzen der Meinungsfreiheit? Welche Rolle spielen soziale Medien bei der Meinungsbildung? Und wie können Gesellschaften einen Ausgleich zwischen freier Meinungsäußerung und dem Schutz marginalisierter Gruppen finden?

Diese Analyse geht diesen Fragen nach und untersucht anhand konkreter Fallbeispiele, ob Cancel Culture eine reale Bedrohung für die Meinungsfreiheit darstellt oder ob es sich um einen übertriebenen Diskurs handelt, der von bestimmten politischen Akteuren instrumentalisiert wird.

2. Definition und historische Entwicklung

2.1 Was ist Cancel Culture?

Cancel Culture bezeichnet ein kulturelles Phänomen, bei dem eine Person, die als unangemessen handelnd oder sprechend wahrgenommen wird, geächtet, boykottiert, gemieden oder entlassen wird, oft unterstützt durch soziale Medien [1]. Die Betroffenen werden als „gecancelt“ bezeichnet, was bedeutet, dass sie aus dem öffentlichen Diskurs oder bestimmten gesellschaftlichen Kreisen ausgeschlossen werden.

Der Begriff „Cancel Culture“ kam 2018 in Umlauf und hat meist negative Konnotationen [1]. Als alternative Bezeichnung wird auch „Call-out Culture“ verwendet, die den Aspekt des öffentlichen Anprangerns betont.

2.2 Historische Wurzeln

Die Ursprünge des Begriffs lassen sich bis in die 1980er Jahre zurückverfolgen. Das Chic-Album „Take It Off“ von 1981 enthielt den Song „Your Love Is Cancelled“, der eine Trennung mit der Absetzung von TV-Shows verglich [1]. Diese Verwendung führte den Begriff in die afroamerikanische Umgangssprache ein, wo er sich etablierte.

Bis 2015 war das Konzept des „Cancelns“ auf Black Twitter weit verbreitet und bezog sich auf persönliche Entscheidungen, manchmal ernst gemeint, manchmal scherzhaft, die Unterstützung für eine Person oder ein Werk einzustellen [1]. Nach zahlreichen Fällen von Online-Shaming, die große Aufmerksamkeit erlangten, wurde der Begriff „Cancellation“ zunehmend verwendet, um eine weit verbreitete, empörte Online-Reaktion auf eine einzelne provokative Aussage gegen ein einzelnes Ziel zu beschreiben.

2.3 Der Wendepunkt: #MeToo und Harvey Weinstein

Ein entscheidender Moment in der Entwicklung der Cancel Culture war der Fall Harvey Weinstein im Oktober 2017. Die Vorwürfe sexueller Übergriffe gegen den Filmproduzenten führten zur Absetzung seiner Projekte, seinem Ausschluss aus der Academy of Motion Picture Arts and Sciences und rechtlichen Konsequenzen [1]. Diese Ereignisse trugen zum Aufstieg der #MeToo-Bewegung bei, in der Personen ihre eigenen Erfahrungen mit sexuellen Übergriffen teilten und zur „Cancellation“ der Beschuldigten führten.

3. Meinungsfreiheit: Rechtliche Grundlagen und Grenzen

3.1 Meinungsfreiheit in Deutschland

Die Meinungsfreiheit ist ein zentrales Grundrecht in Deutschland, verankert in Artikel 5 des Grundgesetzes [2]. Sie garantiert jedem das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten. Dazu zählt auch die Pressefreiheit, und eine Zensur findet grundsätzlich nicht statt.

Der Spielraum für Meinungsäußerungen ist in Deutschland groß. Politische oder sonstige Meinungsäußerungen sind grundsätzlich geschützt, selbst wenn sie polemisch oder überspitzt formuliert sind [2]. So urteilte das Bundesverfassungsgericht etwa, dass die Aussage „Soldaten sind Mörder“ unter die Meinungsfreiheit fällt. Zudem ist Satire nicht nur Ausdruck der Meinungsfreiheit, sondern wird auch durch die Kunstfreiheit (Artikel 5 Absatz 3 GG) geschützt.

3.2 Grenzen der Meinungsfreiheit

Die Meinungsfreiheit stößt dort an ihre Grenzen, wo sie mit anderen Rechten und Gesetzen kollidiert [2]. Einschränkungen ergeben sich unter anderem aus:

•Persönlichkeitsrechten: Schutz der Würde und Ehre anderer Personen

•Jugendschutz: Schutz Minderjähriger vor schädlichen Inhalten

•Recht der persönlichen Ehre: Schutz vor Beleidigungen und Verleumdungen

Strafbare Handlungen, die nicht von der Meinungsfreiheit gedeckt sind, umfassen:

•Beleidigungen und Hasskommentare

•Verleumdungen

•Rassistische, antisemitische und verfassungsfeindliche Aussagen

•Publikation von Symbolen und Parolen extremistischer Gruppierungen

•Holocaust-Leugnung (aufgrund der besonderen historischen Verantwortung Deutschlands)

•Verbreitung von Fake News (in bestimmten Fällen)

3.3 Aktuelle rechtliche Entwicklungen

Seit Februar 2022 müssen soziale Netzwerke in Deutschland strafbare Inhalte nicht nur löschen, sondern auch an das Bundeskriminalamt melden [2]. Dafür wurde die Zentrale Meldestelle für strafbare Inhalte im Internet (ZMI) eingerichtet. Im Februar 2024 trat der Digital Services Act (DSA) in der gesamten EU in Kraft, der einen europaweit einheitlichen Rechtsrahmen für digitale Dienste schafft.

3.4 Internationale Einordnung

Im weltweiten Vergleich gilt Deutschland als demokratischer Rechtsstaat mit großer Meinungsfreiheit [2]. In internationalen Rankings zur Presse- und Meinungsfreiheit belegt die Bundesrepublik regelmäßig einen der vorderen Plätze - so etwa Rang 10 im globalen Pressefreiheitsindex 2024 von „Reporter ohne Grenzen“. Einschränkungen der Meinungsfreiheit unterliegen in Deutschland einer sorgfältigen juristischen Prüfung und müssen mit dem Grundgesetz vereinbar sein.

4. Akademische und philosophische Perspektiven

4.1 Wissenschaftliche Einordnung

Die akademische Forschung zu Cancel Culture zeigt ein differenziertes Bild. Pippa Norris, Professorin an der Harvard University, identifiziert die Kontroverse zwischen zwei Lagern: jenen, die argumentieren, dass Cancel Culture marginalisierten Gemeinschaften eine Stimme gibt, und jenen, die behaupten, dass sie gefährlich ist, weil sie freie Meinungsäußerung verhindert und/oder die Möglichkeit für offene Debatten untergräbt [1].

Norris betont die Rolle sozialer Medien bei der Entstehung von Cancel Culture. Online-Kommunikationsstudien haben die Intensivierung kultureller Kriege durch Aktivisten demonstriert, die über digitale und soziale Netzwerke verbunden sind [1]. Die Spiral-of-Silence-Theorie könnte erklären, warum Menschen zögern, ihre Minderheitsmeinungen in sozialen Medien zu äußern, aus Furcht, dass ihre Ansichten und Meinungen, insbesondere politische, kritisiert werden, weil sie gegen die Normen und das Verständnis der Mehrheitsgruppe verstoßen.

4.2 Psychologische und soziologische Aspekte

In ihrem Buch „The Coddling of the American Mind“ (2018) argumentieren der Sozialpsychologe Jonathan Haidt und Greg Lukianoff, Präsident der Foundation for Individual Rights and Expression, dass Call-out Culture auf College-Campus aus dem entsteht, was sie „Safetyism“ nennen - eine moralische Kultur, in der Menschen nicht bereit sind, die von praktischen oder moralischen Belangen anderer geforderten Kompromisse einzugehen [1].

Keith Hampton, Professor für Medienwissenschaften an der Michigan State University, behauptet, dass die Praxis zur politischen Polarisierung in den Vereinigten Staaten beiträgt, aber nicht zu Meinungsänderungen führt [1]. Cancel Culture wurde von der Medienwissenschaftlerin Eve Ng als „ein Kollektiv typischerweise marginalisierter Stimmen, die eine mächtige Figur ‚anprangern‘ und ihre Missbilligung nachdrücklich ausdrücken“ beschrieben.

4.3 Alternative Ansätze

Einige Akademiker haben Alternativen und Verbesserungen zu Cancel Culture vorgeschlagen. Die klinische Beraterin Anna Richards, die sich auf Konfliktmediation spezialisiert hat, sagt, dass „das Lernen, unsere eigenen Motivationen bei der Kritik zu analysieren“ dazu beiträgt, dass Call-out Culture produktiv funktioniert [1]. Professor Joshua Knobe von der Philosophieabteilung in Yale behauptet, dass öffentliche Anprangerung nicht effektiv ist und dass die Gesellschaft zu schnell Urteile gegen diejenigen fällt, die sie als öffentliche Straftäter oder Personae non gratae betrachtet.

5. Fallbeispiele: Zwischen Mythos und Realität

Die Analyse konkreter Fälle von vermeintlicher oder tatsächlicher „Cancellation“ bietet wichtige Einblicke in die Realität des Phänomens. Die folgenden Beispiele zeigen die Bandbreite der Situationen und Konsequenzen auf.

5.1 Internationale Fallbeispiele

5.1.1 J.K. Rowling: Der Trans-Diskurs

Hintergrund: Die Harry Potter-Autorin J.K. Rowling geriet ab 2020 verstärkt in die Kritik wegen ihrer Äußerungen zu Transgender-Themen [3]. In einer Serie von Tweets äußerte sie sich kritisch zu geschlechtsneutraler Sprache und betonte die Bedeutung des biologischen Geschlechts.

Vorwürfe: Trans-feindliche Äußerungen, die insbesondere Trans-Menschen verletzen und diskriminieren.

Konsequenzen:

•Massive Kritik in sozialen Medien

•Distanzierung einiger Harry Potter-Schauspieler

•Proteste von LGBTQ+-Organisationen

•Dennoch: Fortsetzung ihrer Karriere, neue Buchveröffentlichungen, HBO-Serie in Planung

Analyse: Rowling ist ein Beispiel dafür, dass auch massive öffentliche Kritik nicht zwangsläufig zum Ende einer Karriere führt. Trotz anhaltender Kontroversen bleibt sie eine der erfolgreichsten Autorinnen der Welt [3].

5.1.2 Johnny Depp: Häusliche Gewalt-Vorwürfe

Hintergrund: Seit 2020 steht Johnny Depp im Zentrum von Vorwürfen häuslicher Gewalt durch seine Ex-Frau Amber Heard [3].

Vorwürfe: Häusliche Gewalt, Missbrauch

Konsequenzen:

•Verlust der Rolle in „Fantastic Beasts“-Franchise

•Gerichtsverfahren mit gemischten Ergebnissen

•2021 Ehrung beim spanischen Filmfestival San Sebastian trotz Kontroversen

•Comeback in Hollywood nach gewonnenem Verleumdungsprozess

Analyse: Der Fall Depp zeigt, wie sich öffentliche Meinung wandeln kann und dass „Cancellation“ nicht immer dauerhaft ist.

5.1.3 Kevin Spacey: #MeToo-Bewegung

Hintergrund: Im Zuge der #MeToo-Kampagne wurden 2017 Vorwürfe sexuellen Missbrauchs gegen Kevin Spacey erhoben [3].

Vorwürfe: Sexueller Missbrauch Minderjähriger und anderer Personen

Konsequenzen:

•Entfernung aus der Netflix-Serie „House of Cards“

•Verlust zahlreicher Filmprojekte

•Rückzug aus der Öffentlichkeit

•Gerichtsverfahren mit unterschiedlichen Ausgängen

Analyse: Spacey repräsentiert einen Fall, in dem die Konsequenzen der „Cancellation“ schwerwiegend und langanhaltend waren.

5.1.4 R. Kelly: Strafrechtliche Konsequenzen

Hintergrund: Der R&B-Star wurde 2021 wegen sexuellen Missbrauchs schuldig gesprochen [3].

Vorwürfe: Sexueller Missbrauch, Menschenhandel

Konsequenzen:

•Strafrechtliche Verurteilung

•Vollständige Ächtung in der Musikindustrie

•Entfernung seiner Musik von Streaming-Plattformen

Analyse: Kellys Fall zeigt, dass Cancel Culture und strafrechtliche Verfolgung Hand in Hand gehen können.

5.2 Deutsche Fallbeispiele

5.2.1 Lisa Eckhart: Antisemitismus-Vorwürfe

Hintergrund: Die österreichische Kabarettistin Lisa Eckhart sollte 2020 beim Harbour Front Literaturfestival in Hamburg auftreten [4].

Vorwürfe: Verwendung antisemitischer und rassistischer Stereotype in ihren Auftritten

Konsequenzen:

•Zunächst Absage des Auftritts wegen angeblicher Sicherheitsbedenken

•Intensive mediale Debatte über „Cancel Culture“

•Letztendlich doch Auftritt beim Festival

•Erhebliche Medienaufmerksamkeit für ihre Buchveröffentlichung

Analyse: Der Fall Eckhart zeigt, wie Cancel Culture-Debatten instrumentalisiert werden können. Entgegen der Darstellung in konservativen Medien wurde Eckhart nicht „gecancelt“, sondern erhielt sogar zusätzliche Aufmerksamkeit [4]. HateAid analysiert: „Es hat zu keinem Zeitpunkt die Gefahr bestanden, dass die Arbeit und das Wirken dieser Person des öffentlichen Lebens gefährdet war. Eher im Gegenteil.“

5.2.2 Dieter Nuhr: Wissenschaftsskeptizismus

Hintergrund: Der Kabarettist Dieter Nuhr geriet 2020 in die Kritik wegen seiner Äußerungen zur Wissenschaft [4].

Vorwürfe: Wissenschaftsskeptische Äußerungen, die als problematisch für den gesellschaftlichen Diskurs betrachtet wurden

Konsequenzen:

•Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) löschte zunächst ein Video mit Nuhr

•Nach „Zensur“-Vorwürfen wurde das Video wieder online gestellt

•Intensive Debatte über Meinungsfreiheit

Analyse: Nuhr ist weiterhin einer der erfolgreichsten Kabarettisten Deutschlands mit regelmäßigen TV-Auftritten und Tourneen [4]. Die DFG-Entscheidung war keine Zensur, sondern eine bewusste organisatorische Entscheidung.

5.2.3 Nena: Corona-Skeptizismus

Hintergrund: Die Sängerin Nena äußerte sich während der Corona-Pandemie kritisch zu den Schutzmaßnahmen [3].

Vorwürfe: Verbreitung von Verschwörungstheorien, Ermutigung zur Missachtung von Hygienemaßnahmen

Konsequenzen:

•Absage einiger Konzerte durch Veranstalter

•Kritik in sozialen Medien

•Dennoch: Fortsetzung der Karriere mit anderen Veranstaltern

Analyse: Nenas Fall zeigt, dass auch in Deutschland Konsequenzen für kontroverse Äußerungen folgen können, diese aber nicht zwangsläufig karrierebeendend sind.

5.2.4 Luke Mockridge: Behindertenfeindliche Äußerungen

Hintergrund: Der Comedian Luke Mockridge machte sich 2024 in einem Podcast über Paralympics-Sportler lustig [5].

Vorwürfe: Behindertenfeindliche Aussagen, Diskriminierung

Konsequenzen:

•Absage von TV-Shows durch Sat.1

•Absage des Tour-Auftakts

•Gekündigte Verträge

•Öffentliche Entschuldigung

Analyse: Mockridges Fall ist ein aktuelles Beispiel dafür, wie schnell sich öffentliche Meinung formieren und zu konkreten beruflichen Konsequenzen führen kann.

5.3 Muster und Erkenntnisse aus den Fallbeispielen

Die Analyse der Fallbeispiele offenbart mehrere wichtige Muster:

1. Unterschiedliche Schweregrade: Die Konsequenzen variieren erheblich je nach Art der Vorwürfe, öffentlicher Reaktion und gesellschaftlichem Kontext.

2. Temporäre vs. dauerhafte Effekte: Viele vermeintlich „gecancelte“ Personen setzen ihre Karrieren erfolgreich fort oder erleben sogar ein Comeback.

3. Mediale Verstärkung: Konservative und rechte Medien nutzen Cancel Culture-Narrative oft, um ihre eigenen politischen Ziele zu verfolgen.

4. Unterschied zwischen Kritik und Cancellation: Öffentliche Kritik wird oft fälschlicherweise als „Cancellation“ bezeichnet, obwohl die betroffenen Personen weiterhin aktiv bleiben.

5. Rolle sozialer Medien: Soziale Plattformen verstärken sowohl Kritik als auch Unterstützung und können Debatten eskalieren lassen.

6. Realität oder Mythos? Eine kritische Bewertung

6.1 Argumente für die Realität von Cancel Culture

Chilling Effect auf den Diskurs: Kritiker argumentieren, dass Cancel Culture einen abschreckenden Effekt auf die öffentliche Meinungsäußerung hat [1]. Menschen könnten aus Furcht vor sozialer Ächtung davon absehen, kontroverse aber legitime Meinungen zu äußern.

Disproportionale Reaktionen: In einigen Fällen scheinen die Konsequenzen unverhältnismäßig zu den ursprünglichen Äußerungen oder Handlungen zu stehen. Ein einzelner Tweet oder eine unbedachte Äußerung kann zu schwerwiegenden beruflichen und persönlichen Konsequenzen führen.

Mob-Mentalität: Die Dynamik sozialer Medien kann zu einer Art digitaler Lynchjustiz führen, bei der Nuancen verloren gehen und komplexe Sachverhalte vereinfacht werden [1].

Selbstzensur: Umfragen zeigen, dass ein erheblicher Teil der Bevölkerung das Gefühl hat, bestimmte Meinungen nicht frei äußern zu können. In Deutschland gaben 40 Prozent der Befragten an, ihre Meinung nicht frei äußern zu können [2].

6.2 Argumente gegen die Cancel Culture-These

Fehlende empirische Belege: Studien zeigen, dass die meisten vermeintlich „gecancelten“ Personen ihre Karrieren erfolgreich fortsetzen [6]. Die taz analysierte 2023: „Nicht Louis C. K., nicht Johnny Depp, nicht Lisa Eckhart, nicht Joanne K. Rowling, keine dieser Personen des öffentlichen Lebens ist ‚gecancelt‘.“

Instrumentalisierung durch politische Akteure: Die Cancel Culture-Debatte wird oft von konservativen und rechten Akteuren instrumentalisiert, um Kritik an diskriminierenden Äußerungen zu delegitimieren [4]. HateAid stellt fest: „Die Debatte wurde angeführt von neoliberalen, konservativen oder rechten Akteur*innen aus Presse und Politik.“

Verwechslung von Kritik und Cancellation: Öffentliche Kritik wird häufig fälschlicherweise als „Cancellation“ bezeichnet, obwohl sie ein normaler Bestandteil demokratischer Meinungsbildung ist.

Historische Kontinuität: Boykotte und öffentliche Ächtung sind keine neuen Phänomene. Was heute als Cancel Culture bezeichnet wird, gab es in ähnlicher Form schon lange vor dem Internet [1].

6.3 Die Rolle sozialer Medien

Soziale Medien haben die Dynamik öffentlicher Debatten fundamental verändert:

Verstärkungseffekt: Plattformen wie Twitter und Facebook können Kritik und Empörung exponentiell verstärken und zu viralen Phänomenen machen.

Demokratisierung der Meinungsäußerung: Marginalisierte Gruppen haben durch soziale Medien neue Möglichkeiten erhalten, ihre Stimme zu erheben und Machtstrukturen herauszufordern.

Kontextverlust: Die Begrenzung auf kurze Nachrichten kann zu Missverständnissen und Vereinfachungen komplexer Sachverhalte führen.

Algorithmus-getriebene Polarisierung: Die Algorithmen sozialer Medien können zur Bildung von Echokammern beitragen und extreme Positionen verstärken.

6.4 Kulturelle und gesellschaftliche Faktoren

Generationenkonflikt: Die Debatte um Cancel Culture spiegelt teilweise einen Konflikt zwischen verschiedenen Generationen und ihren Vorstellungen von angemessener Sprache und Verhalten wider.

Machtverhältnisse: Cancel Culture kann als Versuch marginalisierter Gruppen verstanden werden, traditionelle Machtverhältnisse herauszufordern und Rechenschaftspflicht einzufordern.

Kultureller Wandel: Gesellschaftliche Normen und Werte befinden sich im ständigen Wandel. Was früher als akzeptabel galt, kann heute als problematisch betrachtet werden.

7. Internationale Perspektiven und Vergleiche

7.1 USA: Ursprung und Intensität

In den Vereinigten Staaten, wo der Begriff Cancel Culture seinen Ursprung hat, ist die Debatte besonders intensiv. Eine Pew-Studie von 2021 zeigt, dass 58% der Amerikaner glauben, dass Cancel Culture eine Bedrohung für die Meinungsfreiheit darstellt [1]. Gleichzeitig sehen 39% darin ein wichtiges Instrument zur Rechenschaftspflicht.

Besonderheiten des US-Kontexts:

•Stärkere Polarisierung der Gesellschaft

•Rolle der Universitäten als Schauplätze der Debatte

•Verbindung zu Rassismus und historischer Aufarbeitung

•First Amendment-Tradition mit sehr weitem Schutz der Meinungsfreiheit

7.2 Deutschland: Rechtliche Rahmenbedingungen

In Deutschland ist die Debatte durch die spezifischen rechtlichen Rahmenbedingungen geprägt:

Besonderheiten des deutschen Kontexts:

•Stärkere rechtliche Einschränkungen der Meinungsfreiheit (Holocaust-Leugnung, Volksverhetzung)

•Historische Verantwortung und Sensibilität gegenüber Extremismus

•Weniger polarisierte Medienlandschaft

•Stärkere Rolle des öffentlich-rechtlichen Rundfunks

7.3 Europäische Union: Regulierungsansätze

Die EU hat mit dem Digital Services Act (DSA) einen einheitlichen Rechtsrahmen für den Umgang mit problematischen Inhalten geschaffen [2]. Dieser Ansatz unterscheidet sich von der amerikanischen Selbstregulierung durch die Plattformen.

8. Auswirkungen auf verschiedene Gesellschaftsbereiche

8.1 Bildung und Wissenschaft

Universitäten als Brennpunkt: Hochschulen sind oft Schauplätze von Cancel Culture-Debatten. Professoren berichten von Selbstzensur aus Furcht vor studentischen Protesten oder administrativen Konsequenzen.

Forschungsfreiheit: Die Sorge um Cancel Culture kann die Bereitschaft beeinträchtigen, kontroverse aber wissenschaftlich relevante Themen zu erforschen.

Lehrfreiheit: Dozenten könnten dazu neigen, schwierige Themen zu vermeiden oder zu vereinfachen, um Konflikte zu vermeiden.

8.2 Medien und Journalismus

Redaktionelle Entscheidungen: Medienunternehmen müssen abwägen zwischen journalistischer Integrität und dem Risiko öffentlicher Kritik.

Selbstzensur: Journalisten könnten bestimmte Themen oder Perspektiven vermeiden, um Kontroversen zu entgehen.

Diversität der Stimmen: Cancel Culture kann sowohl zur Marginalisierung als auch zur Verstärkung bestimmter Stimmen führen.

8.3 Kunst und Kultur

Künstlerische Freiheit: Künstler stehen vor der Herausforderung, zwischen authentischem Ausdruck und gesellschaftlicher Akzeptanz zu navigieren.

Kulturelle Institutionen: Museen, Theater und andere Kultureinrichtungen müssen ihre Programme und Ausstellungen vor dem Hintergrund möglicher öffentlicher Reaktionen planen.

Historische Werke: Die Neubewertung historischer Kunstwerke und Literatur wirft Fragen über den Umgang mit problematischen Inhalten auf.

8.4 Wirtschaft und Arbeitswelt

Corporate Social Responsibility: Unternehmen sehen sich zunehmend gedrängt, zu gesellschaftlichen Themen Stellung zu beziehen.

Mitarbeiterverhalten: Arbeitgeber müssen Richtlinien für das Verhalten ihrer Angestellten in sozialen Medien entwickeln.

Markenrisiko: Unternehmen müssen das Risiko von Boykotten gegen ihre Marken oder Partnerschaften abwägen.

9. Lösungsansätze und Empfehlungen

9.1 Förderung des konstruktiven Dialogs

Medienkompetenz: Bildungsprogramme sollten Menschen dabei helfen, kritisch mit Informationen in sozialen Medien umzugehen und Nuancen in komplexen Debatten zu erkennen.

Dialogformate: Die Schaffung von Räumen für respektvolle Meinungsaustausche kann dazu beitragen, Polarisierung zu reduzieren.

Moderation: Professionelle Moderation kann helfen, Diskussionen konstruktiv zu gestalten und Eskalationen zu vermeiden.

9.2 Institutionelle Reformen

Transparenz: Organisationen sollten klare Richtlinien für den Umgang mit kontroversen Äußerungen ihrer Mitglieder entwickeln.

Due Process: Faire Verfahren können sicherstellen, dass Entscheidungen über Konsequenzen auf einer soliden Grundlage getroffen werden.

Proportionalität: Die Schwere der Konsequenzen sollte in einem angemessenen Verhältnis zu den ursprünglichen Äußerungen oder Handlungen stehen.

9.3 Technologische Lösungen

Algorithmus-Reform: Soziale Medien könnten ihre Algorithmen anpassen, um weniger polarisierende Inhalte zu fördern.

Kontext-Tools: Funktionen, die zusätzlichen Kontext zu kontroversen Themen bieten, können Missverständnisse reduzieren.

Cooling-off-Perioden: Verzögerungen bei der Verbreitung viraler Inhalte könnten impulsive Reaktionen reduzieren.

9.4 Rechtliche Überlegungen

Schutz der Meinungsfreiheit: Rechtliche Rahmenbedingungen sollten einen angemessenen Schutz für legitime Meinungsäußerungen bieten.

Schutz vor Diskriminierung: Gleichzeitig müssen Gesetze marginalisierte Gruppen vor Hassrede und Diskriminierung schützen.

Internationale Koordination: Grenzüberschreitende Zusammenarbeit kann helfen, einheitliche Standards zu entwickeln.

10. Fazit: Zwischen Schutz und Freiheit

Die Analyse zeigt, dass Cancel Culture weder ein reiner Mythos noch eine allgegenwärtige Bedrohung ist. Vielmehr handelt es sich um ein komplexes gesellschaftliches Phänomen, das sowohl positive als auch problematische Aspekte aufweist.

10.1 Zentrale Erkenntnisse

Realität mit Nuancen: Cancel Culture existiert als gesellschaftliches Phänomen, aber ihre Auswirkungen werden oft übertrieben dargestellt. Die meisten vermeintlich „gecancelten“ Personen setzen ihre Karrieren erfolgreich fort.

Instrumentalisierung: Der Begriff wird häufig von politischen Akteuren instrumentalisiert, um Kritik an diskriminierenden Äußerungen zu delegitimieren.

Demokratische Funktion: Öffentliche Kritik und gesellschaftliche Rechenschaftspflicht sind wichtige Bestandteile demokratischer Gesellschaften.

Technologische Verstärkung: Soziale Medien verstärken sowohl positive als auch negative Aspekte öffentlicher Debatten.

10.2 Ausblick

Die Debatte um Cancel Culture wird wahrscheinlich anhalten, da sie fundamentale Fragen über die Balance zwischen individueller Freiheit und gesellschaftlicher Verantwortung berührt. Entscheidend wird sein, wie Gesellschaften lernen, mit dieser Spannung konstruktiv umzugehen.

Notwendige Entwicklungen:

•Verbesserung der Medienkompetenz

•Entwicklung konstruktiver Dialogformate

•Reform sozialer Medien-Algorithmen

•Stärkung institutioneller Fairness-Verfahren

10.3 Abschließende Bewertung

Cancel Culture ist weder die Bedrohung der Demokratie, als die sie von manchen dargestellt wird, noch ein harmloses Phänomen, das ignoriert werden kann. Sie ist vielmehr ein Symptom tieferliegender gesellschaftlicher Spannungen und Veränderungen. Der Schlüssel liegt darin, einen Weg zu finden, der sowohl die Meinungsfreiheit schützt als auch marginalisierte Gruppen vor Diskriminierung bewahrt.

Die Zukunft wird zeigen, ob Gesellschaften in der Lage sind, diese Balance zu finden und konstruktive Formen des gesellschaftlichen Dialogs zu entwickeln, die sowohl Rechenschaftspflicht als auch Meinungsvielfalt fördern.

Quellenverzeichnis

[1] Wikipedia: Cancel culture. https://en.wikipedia.org/wiki/Cancel_culture

[2] Deutschland.de: Wo beginnen die Grenzen der Meinungsfreiheit? https://www.deutschland.de/de/topic/politik/meinungsfreiheit-deutschland-recht-gesetz-j-d-vance

[3] Deutsche Welle: Cancel Culture: Diese Künstler werden im Internet boykottiert. https://www.dw.com/de/cancel-culture-diese-k%C3%BCnstler-werden-im-internet-boykottiert/g-58990953

[4] HateAid: Deutschland und die Cancel Culture. https://hateaid.org/cancel-culture/

[5] RND: Cancel Culture: Was bedeutet der Begriff und wird Luke Mockridge gecancelt? https://www.rnd.de/panorama/cancel-culture-was-bedeutet-der-begriff-und-wird-luke-mockridge-gecancelt-O4CZKXSWE5CF5P2NGKE3GZFMJY.html

[6] taz: Cancel Culture: Nicht mal Mel Gibson ist gecancelt. https://taz.de/Cancel-Culture/!5925986/

Diese Analyse wurde am 4. Juli 2025 von Manus AI erstellt und basiert auf umfangreichen Recherchen aktueller Quellen und Fallbeispiele.