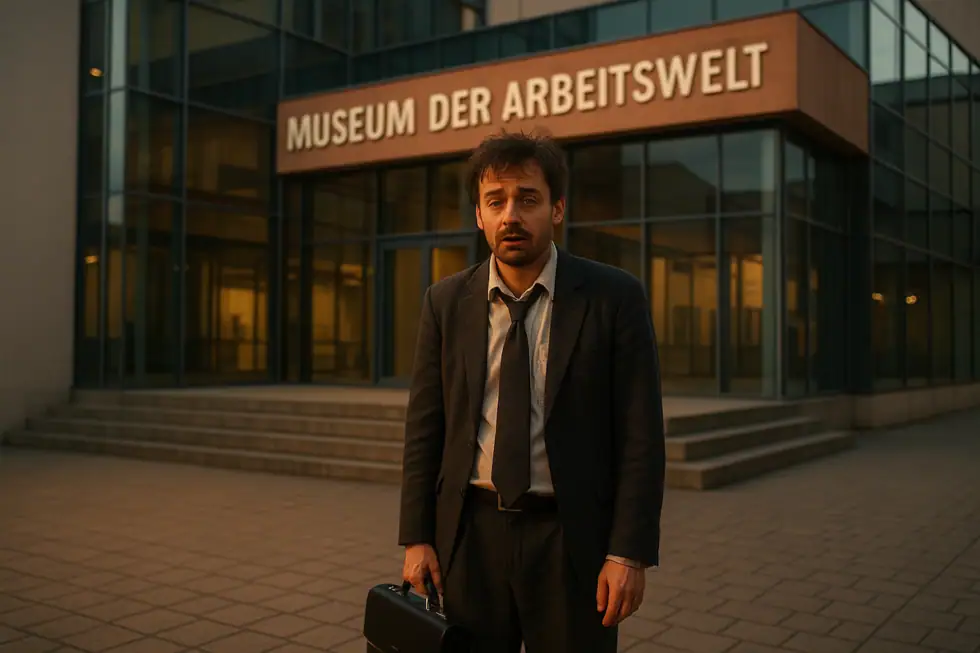

1. Einleitung

Die Frage, ob der Mensch arbeitet, um zu leben, oder lebt, um zu arbeiten, ist eine der zentralen gesellschaftlichen Debatten unserer Zeit. Mit der zunehmenden Beschleunigung der Arbeitswelt, der Digitalisierung, dem steigenden Leistungsdruck und gleichzeitig einem wachsenden Bedürfnis nach Selbstverwirklichung und Lebensqualität gerät unsere Kultur zunehmend in einen Spagat zwischen Erwerbsarbeit und Lebenssinn. Dieser Zwiespalt prägt nicht nur individuelle Biografien, sondern auch die Strukturen von Wirtschaft und Gesellschaft.

2. Historischer Hintergrund

a) Arbeit im Wandel der Zeit

- Antike: In der griechischen und römischen Antike galt körperliche Arbeit als minderwertig - sie wurde Sklaven überlassen. Das „gute Leben" war den freien Bürgern vorbehalten.

- Christentum und Reformation: Arbeit bekam durch Martin Luther einen neuen Stellenwert - als gottgewollte Pflicht. Die protestantische Arbeitsethik betonte Fleiß, Disziplin und Berufung („Beruf" als göttliche Bestimmung).

- Industrialisierung: Arbeit wurde zur zentralen Lebensaufgabe. Sie strukturierte Zeit, Raum und soziale Stellung. Freizeit war rar und wurde der Produktivität untergeordnet.

- 20. und 21. Jahrhundert: Der Fokus verschiebt sich zunehmend in Richtung Work-Life-Balance, Selbstverwirklichung und psychische Gesundheit - jedoch mit starken Kontrasten.

3. Gesellschaftliche Perspektive

a) Wertewandel

- Der Stellenwert von Arbeit ist in modernen Gesellschaften ambivalent. Während Leistung und Karriere weiterhin hoch bewertet werden, wächst parallel die Sehnsucht nach Sinn, Freiheit und Lebensqualität.

- Junge Generationen (z. B. Millennials, Gen Z) lehnen zunehmend die klassischen „Karriereleitern" ab. Begriffe wie „Quiet Quitting", „Downshifting" oder „Anti-Work"-Bewegung stehen exemplarisch für diesen Wandel.

b) Kulturelle Unterschiede

- USA/Japan: stark leistungs- und arbeitszentrierte Kulturen. „Karoshi" (Tod durch Überarbeitung) ist in Japan ein bekanntes Phänomen.

- Skandinavien: Länder wie Schweden oder Dänemark setzen auf flache Hierarchien, flexible Arbeitszeiten und ein ausgewogenes Verhältnis von Arbeit und Freizeit.

- Deutschland: Zwischen Pflichtbewusstsein, Leistungsdenken und wachsendem Bewusstsein für psychische Gesundheit.

4. Wirtschaftliche Perspektive

a) Ökonomischer Druck

- Globalisierung, Konkurrenzdruck und Profitmaximierung fördern Arbeitsintensivierung und ständige Erreichbarkeit.

- Digitalisierung sorgt für Entgrenzung von Arbeit und Freizeit („always on"-Mentalität).

b) Neue Arbeitsmodelle

- Homeoffice, 4-Tage-Woche, Remote Work, Jobsharing - alternative Modelle gewinnen an Bedeutung.

- Unternehmen müssen sich anpassen, um Talente zu halten: New Work als strategisches Element der Mitarbeiterbindung.

5. Psychologische und individuelle Ebene

a) Arbeit als Identität

- Viele Menschen definieren sich über ihre Arbeit (Status, Anerkennung, Selbstwert).

- Fehlt die Arbeit, droht Sinnverlust - z. B. in Arbeitslosigkeit oder Ruhestand.

b) Risiken des „Lebens, um zu arbeiten"

- Burnout, Depression, Angststörungen - die Schattenseite übermäßiger Arbeitsidentifikation.

- Verlust sozialer Beziehungen, Vereinsamung, Entfremdung vom eigenen Leben.

c) „Arbeiten, um zu leben" - ein Ideal?

- Positiver Fokus auf Freizeit, Familie, persönliche Entwicklung.

- Gefahr von Passivität, Unterforderung oder mangelnder Zielorientierung?

6. Der Spagat - ein Dilemma unserer Zeit?

Die Balance zwischen Arbeit und Leben ist kein Nullsummenspiel, sondern ein Spannungsverhältnis, das individuell und gesellschaftlich immer wieder neu ausgehandelt werden muss. Der Wunsch nach Sicherheit und Erfolg trifft auf das Bedürfnis nach Freiheit und Lebensqualität.

Fragen, die diesen Spagat begleiten:

- Wie viel Arbeit ist genug?

- Muss Arbeit sinnstiftend sein?

- Wie kann man Leben und Arbeit integrieren, ohne dass eines das andere dominiert?

7. Ausblick: Ein Kulturwandel in Arbeit

- Die Zukunft der Arbeit wird nicht nur durch Technologie, sondern auch durch kulturelle Werte geprägt.

- Flexible Strukturen, Vertrauensarbeitszeit, Sinnorientierung, Diversität und Empathie werden zur Basis moderner Arbeitskulturen.

- Individuelle Antworten auf die Frage „Wofür arbeite ich?" gewinnen an Bedeutung - Pauschallösungen verlieren an Relevanz.

8. Fazit

„Arbeiten, um zu leben - oder leben, um zu arbeiten?" Diese Frage lässt sich nicht pauschal beantworten. Sie berührt grundlegende Fragen menschlicher Existenz, gesellschaftlicher Organisation und ökonomischer Rahmenbedingungen. Der Spagat zwischen beruflicher Pflichterfüllung und persönlicher Lebensqualität ist eine Herausforderung, aber auch eine Chance: für mehr Menschlichkeit, Reflexion und Balance in einer Zeit des Wandels.

Ein Lied zum Thema