1. Einführung: Die Idee und ihre Verlockung

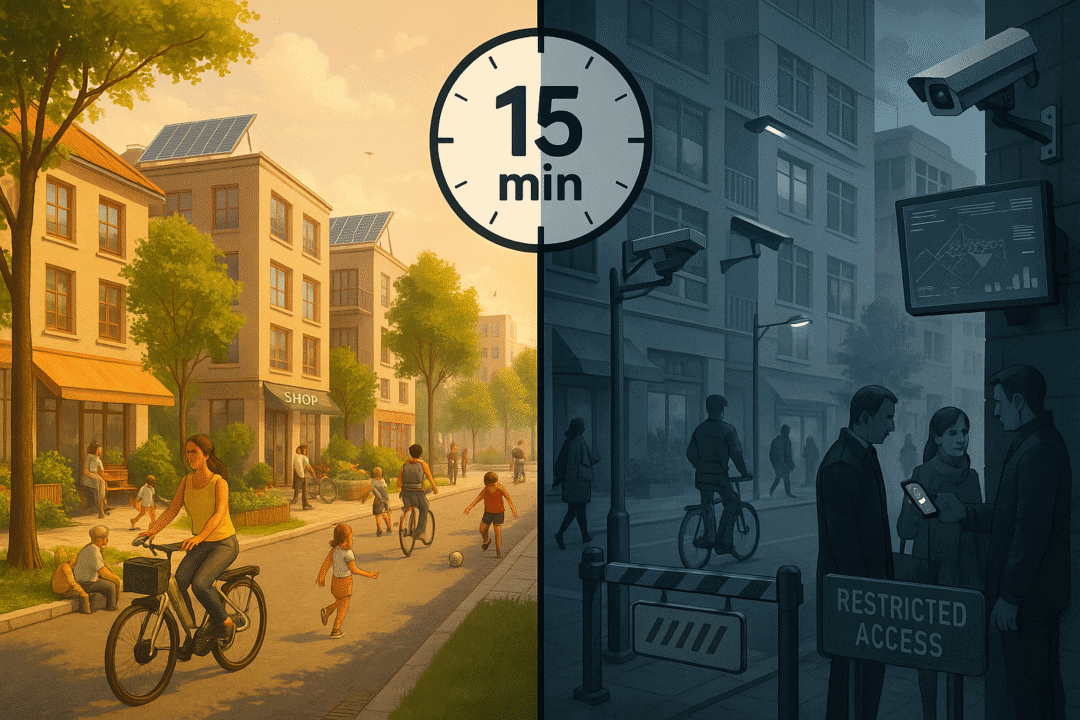

Die 15‑Minuten‑Stadt (auch „FMC“ – French / Fluent sprechen von „chrono‑urbanism“) zielt darauf ab, dass Menschen wichtige Einrichtungen wie Arbeit, Kultur, Bildung und Gesundheit innerhalb von 15 Minuten zu Fuß oder per Fahrrad erreichen können academia.edu+11Wikipedia+11mdpi.com+11. Sie gewann Popularität durch Initiativen in Städten wie Paris (unter Bürgermeisterin Anne Hidalgo) und Barcelona mit ihren Superblocks ScienceDirect+5transition-pathways.europa.eu+5Financial Times+5. Grundidee: Weniger Autoverkehr, mehr lokale Nähe, höhere Lebensqualität.

2. Soziale Gerechtigkeit oder Gentrifizierungsfalle?

Ein zentraler Kritikpunkt lautet: Der Vorteil kurzer Wege steht häufig in direktem Zusammenhang mit steigenden Immobilienpreisen. Diese Entwicklung fördert sogenannte environmental gentrification – aufgewertete, grüne Viertel verdrängen einkommensschwache Gruppen Wikipedia+1huusl.org+1. In Barcelona etwa führten neue Parks und Nahversorgungseinrichtungen in Stadtteilen wie Sant Martí zu zunehmender Verdrängung zwischen 1990–2005: steigendem Einkommen, Bildungsgrad, sinkendem Anteil älterer Alleinstehender Wikipedia.

Eine Studie warnt, dass das paradoxe Ergebnis eintreten kann: wer Zugang zu 15‑Minuten‑Service hat, ist tendenziell wohlhabender – weniger mobile Gruppen hingegen profitieren kaum Wikipedia+1academia.edu+1.

3. Zugänglichkeit und Ungleichheit – mehr als nur Zeitradius?

Methodenforschung in Barcelona hat gezeigt, dass viele Viertel hohe (FMC‑)Zugänglichkeit besitzen – doch am Stadtrand gibt es deutliche Defizite mdpi.com+1Routes+1. Eine aktuelle US‑Analyse mit GPS‑Daten zeigt: Durchschnittlich legt der US‑Wähler nur ca. 12 % seiner Wege innerhalb eines 15‑Minuten‑Fußwegs zurück. Ursachen: mangelnde Infrastruktur, zoning‑Regeln, soziale Ausgrenzung arXiv. In dieser Studie erklärt ein Großteil der Variationen im lokalen Nutzungsmuster Unterschiede in der Zugänglichkeit – weniger reichere Bewohner sind zudem stärker von Isolation betroffen arXiv.

4. Überwachung, Kontrolle und politische Ängste

Mit wachsender Bekanntheit wurde das Konzept in Teilen der politisch rechten Szene als „Bedrohung persönlicher Freiheit“ angegriffen – etwa im UK, wo Begriffe wie „Klimasperren“ oder „Lockdown Cities“ kursierten Financial TimesThe Guardian. Auch wenn viele dieser Verschwörungstheorien unbegründet sind, wer bewusst Nähe erzwungenermaßen etabliert – etwa durch Autofahrverbote –, erzeugt Skepsis darüber, wie stark Stadtplanung individuelle Mobilität steuern darf ScienceDirectFinancial Times.

Einige Autor:innen charakterisieren das Konzept als post-politische Stadtplanung, die mehr auf technokratische Steuerung als auf demokratische Einbindung setzt – Stichwort „paranoid urbanism“ academia.edu.

5. Nachhaltigkeit und Emissionen – was messen Studien wirklich?

Aktuelle Studien vergleichen über 700 Städte und zeigen: kompaktere, gehfreundliche Städte stoßen tendenziell weniger CO₂ pro Kopf aus – mit steigendem Flächenverbrauch nimmt jedoch der Emissionsvorteil ab arXiv. Das heißt: Für wirkliche Nachhaltigkeit braucht die 15‑Minuten‑Stadt zusätzlich starke öffentliche Verkehrsnetze – reine Nähe ist nicht genug.

Andere Arbeiten betonen, dass das Modell Qualität, Vielfalt und sozialen Zusammenhalt erfordert – nicht nur Nähe –, weil andernfalls Diversitätsverluste drohen arXiv.

6. Praxis: Paris und Barcelona als Experimentierfelder

Paris: Etwa 50 Stadtviertel wurden laut Moreno zu 15‑Minuten‑Quartieren umgestaltet: durch neue Fahrradwege, mehr Grünflächen und stärker sozial gemischten Wohnraum The Guardianwri.org. Pilotprojekte wie das Îlot Saint‑Germain vereinen sozialem Wohnungsbau, mittleres Einkommen und Eigentum (25 % sozialer Wohnraum) – mit anfänglichem Widerstand wohlhabender Haushalte The Guardian.

Barcelona: Die „Superilles“ zeigen positive Effekte hinsichtlich Fußgängerfreundlichkeit und Lebensqualität – gleichzeitig entstehen Konflikte mit Gewerbetreibenden und Anwohnern durch steigende Mieten und Verdrängung transition-pathways.europa.euSpringerLink. Die Mikro-Zugänglichkeitsstudie bestätigt: Randlagen bleiben oft strukturell benachteiligt mdpi.com.

7. Grenzen, Vorbedingungen und ungelöste Fragen

- Implementierung schwierig: Bestehende Städte umzubauen ist teuer und politisch schwierig – besonders bei Zonen mit geringer Dichte oder autogerechter Infrastruktur WikipediaScienceDirect.

- Soziale Mischung notwendig: Nur Nähe reicht nicht – Verpflichtungen zu bezahlbarem Wohnraum, soziale Vielfalt und demokratische Planung sind zentral huusl.orgScienceDirect.

- Mobilität für alle Gruppen sichern: Menschen mit reduziertem Bewegungsspielraum (z. B. ältere oder behinderte Menschen) bleiben vielfach ausgeschlossen, wenn das Konzept zu starrem Radius verengt wird Taylor & Francis OnlineScienceDirect.

Fazit: Inspirierendes Konzept – aber mit kritischem Beigeschmack

Die 15‑Minuten‑Stadt ist keine Verschwörung, sondern eine moderne Interpretation historischer Stadtprinzipien – mit Potenzial für Lebensqualität und Nachhaltigkeit Financial Timesmdpi.com. Doch wenn Nähe zum Privileg wird, weil Marktkräfte Geringverdienende aus attraktiven Vierteln verdrängen, dann hat das Modell einen fatalen Fehler. Gute Städteplanung muss soziale Gerechtigkeit, Mobilität für alle und demokratische Prozesse fest verankern – sonst droht das schöne Konzept zur räumlichen Trennlinie zu werden.

📌 Kernaussagen auf einen Blick

| Thema | Kritikpunkt |

|---|---|

| Gentrifikation | Aufwertung verdrängt Einkommensschwächere Wikipediahuusl.org |

| Ungleiche Zugänglichkeit | Randgebiete haben oft weniger Versorgung mdpi.comarXiv |

| Autonomie vs. Steuerung | Autolobby sieht Einschränkung, Planung kann Kontrolle symbolisieren Financial TimesScienceDirect |

| Emissionseffekt | Nachhaltigkeit nur bei kompakten, gut vernetzten Strukturen arXivarXiv |

| Politische Implementierung | Ohne klare soziale Politik bleiben Gewinner/Verdrängte definiert durch Markt huusl.orgScienceDirect |