Es gab mal eine Zeit - ungefähr in derselben Ära, in der man Telefone mit Wählscheiben benutzte -, da galt die 40-Stunden-Woche als unantastbarer Goldstandard. Wer weniger arbeitete, war entweder krank, auf Urlaub oder … verdächtig.

Heute ist das anders. Die jüngere Generation - also Millennials und Gen Z - hat beschlossen, dass Vollzeitarbeit eher wie ein historisches Experiment wirkt: nett, dass es mal ausprobiert wurde, aber müssen wir das wirklich weiterführen?

1. Arbeit ist nicht mehr Religion

Früher war Arbeit nicht nur ein Mittel zum Zweck - sie war der Zweck. Wer pünktlich um 7 Uhr im Büro war, galt als tugendhaft. Wer Überstunden machte, war fast schon ein Heiliger. Die Firmenkantine war das Gemeindehaus, das Büro der Tempel und der Chef der Hohepriester.

Heute ist das anders: Die Jüngeren betrachten Arbeit als Teil des Lebens - nicht als seine Definition.

Es ist, als hätte jemand gesagt: „Stell dir vor, du gehst nur noch arbeiten, um dir das Leben zu leisten - nicht, um im Büro zu wohnen."

Und plötzlich wirkt das ganz logisch.

Der neue Gott heißt „Work-Life-Balance" - und seine Gebote lauten:

- Du sollst nicht in Meetings sitzen, die auch eine E-Mail hätten sein können.

- Du sollst am Wochenende nicht an Excel-Tabellen denken.

- Du sollst Zeit haben, in der du nicht erreichbar bist.

2. Technologie hat die Ausreden abgeschafft

„Wir brauchen dich im Büro, um die Zusammenarbeit zu stärken", sagen manche Chefs.

Die Realität: Man sitzt acht Stunden in einem Raum, schreibt E-Mails an Menschen, die zwei Meter entfernt sind, und geht dann nach Hause.

Dank Cloud-Tools, Videokonferenzen und Projektmanagement-Apps kann man heute fast jede Wissensarbeit von überall aus erledigen. Das hat zwei Effekte:

- Es nimmt dem „Präsenzpflicht"-Argument den Glanz.

- Es macht deutlich, dass viele Aufgaben gar keine 40 Stunden pro Woche brauchen, wenn man konzentriert arbeitet.

Die Älteren sagen oft: „Früher gab's kein Homeoffice."

Die Jüngeren antworten: „Früher gab's auch kein WLAN. Und? Wir haben jetzt WLAN."

3. Eltern als abschreckendes Beispiel

Viele aus der jüngeren Generation sind mit Eltern aufgewachsen, die in den 90ern und 2000ern das klassische Vollzeitmodell gelebt haben: morgens im Dunkeln aus dem Haus, abends im Dunkeln zurück, am Wochenende „mal ausruhen".

Das Ergebnis? Burn-out-Raten, Rückenschmerzen und eine ganze Generation, die gelernt hat, dass Lebenszeit nicht verhandelbar ist.

Die logische Schlussfolgerung: Wer schon in seinen Zwanzigern an Herzrasen denkt, wenn das Firmenhandy klingelt, macht etwas falsch. Also lieber präventiv weniger arbeiten, bevor der Arzt sagt: „Sie brauchen mehr Ruhe."

4. Geld ist nicht alles (aber ein bisschen schon)

Natürlich: Weniger arbeiten heißt oft auch weniger Gehalt. Aber viele Junge machen diese Rechnung auf:

- Mehr Geld = neues Auto, teure Kleidung, schicke Wohnung.

- Weniger Geld = kleinere Wohnung, Secondhand-Kleidung, Carsharing - dafür Zeit für Reisen, Freunde, Hobbys.

Ergebnis: Das kleinere Konto kann sich größer anfühlen, wenn es mit mehr Freiheit kombiniert wird.

Außerdem gibt es neue Einkommenswege - Freelancing, Nebenjobs, Online-Projekte -, die nicht an eine 40-Stunden-Präsenz gebunden sind.

Für viele ist „Teilzeit + Nebenprojekt" attraktiver als „Vollzeit + keine Zeit für irgendwas".

5. Minimalismus statt Überstunden-Prestige

Früher war es fast schon ein Statussymbol, spät im Büro gesehen zu werden. Heute wirkt das auf viele eher wie ein Alarmsignal: „Oh je, die Person hat ihr Leben nicht im Griff."

Minimalismus - weniger besitzen, bewusster konsumieren - passt perfekt zu kürzeren Arbeitszeiten. Wenn man nicht ständig neuen Besitz anhäuft, braucht man auch weniger Geld. Zeit wird zum wahren Luxusgut.

6. Gesellschaftliche Trends und politische Entwicklungen

Das Thema ist nicht nur privat, sondern auch politisch:

- In Island wurde die 4-Tage-Woche getestet - und die Produktivität blieb gleich oder stieg sogar.

- Belgien erlaubt eine verdichtete 4-Tage-Arbeitswoche bei gleichbleibender Stundenzahl.

- In Deutschland fordern Gewerkschaften in manchen Branchen die 35-Stunden-Woche.

Solche Debatten geben jungen Leuten Rückenwind: Vollzeit ist keine naturgegebene Konstante - sie ist ein veränderbares Konstrukt.

7. Missverständnisse und Vorurteile

Das vielleicht größte Missverständnis: „Die jungen Leute wollen nicht mehr arbeiten."

Die Realität: Sie wollen arbeiten - nur nicht in Modellen, die ineffizient, unflexibel und gesundheitsgefährdend sind.

Das ist, als würde jemand sagen: „Früher sind wir 20 Kilometer zu Fuß zur Arbeit gelaufen."

Schön für früher - heute gibt's Fahrräder, Busse und Autos. Man könnte es Fortschritt nennen.

8. Effizienz schlägt Präsenz

Viele der jüngeren Generation sehen:

- 8 Stunden im Büro ≠ 8 Stunden produktiv.

- Aufgaben lassen sich oft in kürzerer Zeit erledigen - wenn man nicht ständig unterbrochen wird.

Das führt zu einer simplen Logik: Wenn man denselben Output in weniger Zeit schaffen kann, warum dann nicht?

9. Psychologische Komponente: Selbstbestimmung

Vollzeitjobs in starren Strukturen nehmen Menschen oft die Kontrolle über ihren Alltag. Wer um 8 Uhr anfangen muss, um 12 Uhr Mittagspause machen darf und um 17 Uhr gehen darf, lebt in einem streng vorgegebenen Rahmen.

Viele Junge wollen lieber ihre Energiephasen nutzen: morgens kreativ arbeiten, nachmittags Sport machen, abends vielleicht noch mal etwas erledigen.

Vollzeitstrukturen kollidieren damit - und fühlen sich daher an wie ein Korsett.

10. Die stille Revolution

Das Spannende: Dieser Wandel passiert oft still. Junge Menschen bewerben sich lieber auf Teilzeitstellen, lehnen Überstunden ab oder suchen direkt nach Arbeitgebern, die flexible Modelle anbieten. Unternehmen, die das nicht bieten, haben zunehmend Schwierigkeiten, Nachwuchs zu finden.

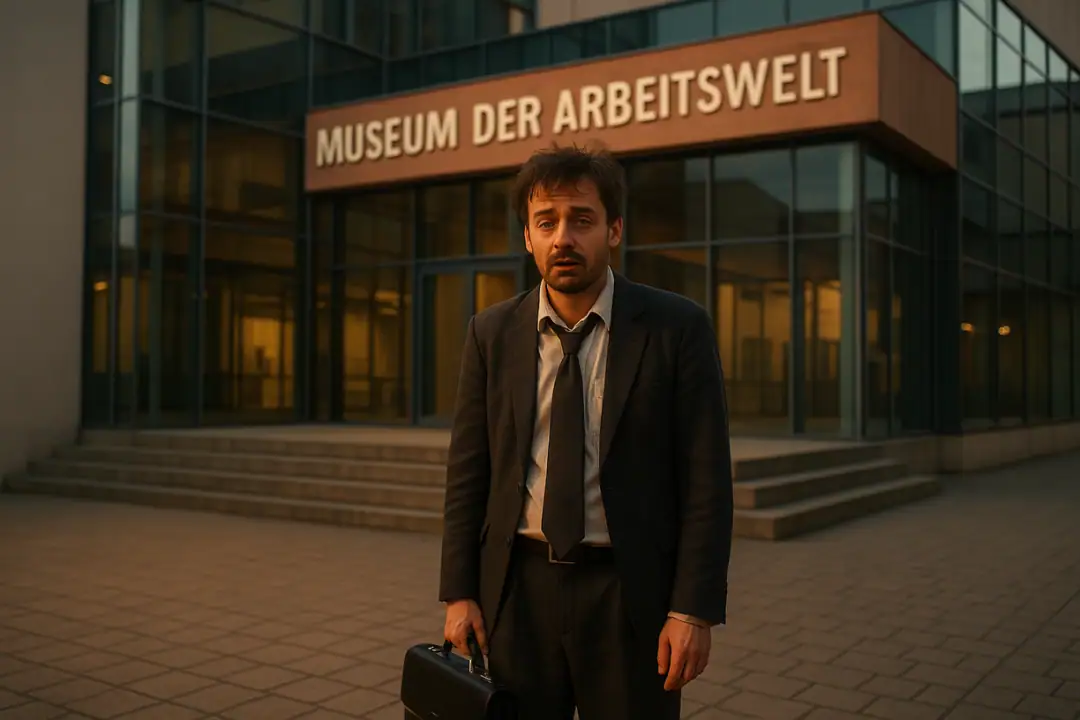

In ein paar Jahrzehnten könnte das klassische 9-bis-17-Modell so nostalgisch wirken wie heute Schreibmaschinen oder Faxgeräte.

Fazit: Die Vollzeitarbeit ist wie VHS.

Die 40-Stunden-Woche ist technisch möglich, viele sind damit groß geworden - aber wenn wir ehrlich sind, ist das Format veraltet.

Niemand will zurück, außer vielleicht ein paar Hardcore-Traditionalisten, die das Rattern einer Stechuhr als Musik empfinden.

Die jüngere Generation will nicht weniger leisten, sondern anders arbeiten - effizienter, gesünder, selbstbestimmter.

Und vielleicht ist genau das der Schlüssel zu einer Arbeitswelt, die nicht nur produktiv, sondern auch lebenswert ist.

Wie stehst du zur freien Meinungsäußerung?

Ergebnisse:

- wichtig: 41

- neutral: 1

- unwichtig: 1